“宋太子”这一关键词指向的京剧剧目是《打龙袍》,这一答案源于中国古典文学中的“狸猫换太子”故事,该故事在民间广为流传,后被京剧等戏曲形式改编搬演,而《打龙袍》正是其中的经典剧目之一,核心情节与宋仁宗赵祯(即“宋太子”)的身世及认母经历紧密相关。

历史原型与故事背景

“狸猫换太子”的故事最早见于明代小说《三侠五义》,其历史原型可追溯至北宋真宗时期,据《宋史·后妃传》记载,真宗刘皇后(即刘妃)与李宸妃(即李妃)确有宫闱争宠,但“狸猫换太子”等戏剧化情节为后世文学艺术加工所得,故事核心为:李妃受刘妃与郭槐陷害,生下皇子(即后来的仁宗赵祯)后被诬“产妖”,贬往民间;刘妃则将己子冒充皇子,立为太子,后李流落民间,皇子(仁宗)即位后,在陈琳等忠臣帮助下,得知身世真相,最终与生母李妃相认,并惩处恶人。

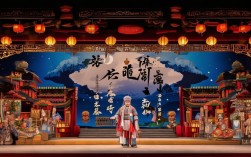

京剧《打龙袍》正是截取这一故事的高潮片段,聚焦于仁宗寻母、认母的情节,宋太子”即指幼年被刘妃冒充、登基后寻母的仁宗赵祯。

《打龙袍》剧情详解

《打龙袍》作为传统京剧“龙袍戏”的代表,剧情紧凑,矛盾集中,主要围绕“认母”与“惩恶”展开,以下为剧目核心情节的场次梳理(以常见舞台版本为例):

| 场次 | 主要情节 | 关键人物 | 行当 |

|---|---|---|---|

| 开场 | 宫中设宴,郭槐(刘妃心腹)为掩盖当年换子真相,派人追杀李妃;陈琳(老太监)暗中保护李妃逃出宫外。 | 郭槐、陈琳、李妃 | 净、老生、旦 |

| 民间流落 | 李妃流落民间,以卖艺为生,受尽苦难;仁宗(时为太子或初即位)偶然听闻民间有“李后”传说,心生疑窦。 | 李妃、仁宗、百姓 | 老旦、老生/小生 |

| 陈琳试探 | 陈琳为确认李妃身份,设计让仁宗观画(当年“狸猫换太子”的宫廷画),仁宗见画后震惊,命陈琳暗中查访。 | 陈琳、仁宗、画师 | 老生、老生 |

| 打龙袍 | 仁宗得知李妃确为生母,欲迎回宫中,刘妃与郭槐拒不认罪;仁宗为震慑恶人,命人取来“龙袍”(象征皇权),当众“打龙袍”,以示对生母的愧疚与对恶人的惩戒。 | 仁宗、李妃、刘妃、郭槐 | 老生、老旦、净 |

| 母子相认 | 李妃讲述往事,仁宗痛哭认母;刘妃、郭槐被惩处,李妃被封为“李后”,故事圆满结局。 | 全体角色 | 各行当 |

艺术特色与文化内涵

《打龙袍》之所以成为经典,不仅在于其曲折的剧情,更在于京剧艺术的集中展现:

- 行当与表演:剧中人物行当齐全,李妃由老旦扮演,唱腔苍劲悲凉,如“可怜我抱太子把宫廷离了”等唱段,充分展现其悲苦与坚韧;仁宗以老生应工,唱腔庄重中透着焦急,表现其寻母的急切与孝心;陈琳作为忠臣形象,老生表演沉稳大气,念白清晰,推动剧情发展。

- “打龙袍”的象征意义:“打龙袍”并非真打皇帝龙袍,而是仁宗为弥补对生母的亏欠,以“龙袍”为媒介,象征性地“惩罚”自己(或间接惩戒刘妃),体现儒家“孝道”文化,这一情节极具戏剧张力,成为剧目的“戏核”。

- 道德教化功能:剧目通过“善恶有报”“母慈子孝”的情节,传递了传统伦理观念,李妃的善良与坚韧、陈琳的忠耿、仁宗的孝心,与刘妃、郭槐的恶毒形成鲜明对比,让观众在欣赏剧情的同时接受道德熏陶。

相关问答FAQs

Q1:为什么“宋太子”对应的是《打龙袍》而不是其他京剧剧目?

A1:“宋太子”在京剧剧目中特指宋仁宗赵祯,其核心经历是“身世之谜”与“认母”。《打龙袍》直接围绕“仁宗寻母”展开,且“太子”身份贯穿始终(从被冒充的皇子到登基后的皇帝),而其他如《狸猫换太子》虽同源,但多为连台本戏,情节更庞杂;《铡美案》等剧目虽涉及皇室,但主角并非“宋太子”。《打龙袍》因情节集中、主题鲜明,成为“宋太子”最贴切的京剧名对应。

Q2:《打龙袍》中的“打龙袍”有何具体含义?是否真的打了龙袍?

A2:“打龙袍”是京剧中的虚拟表演,并非真打龙袍,其含义有二:一是象征意义,仁宗因未能早认生母而愧疚,“打龙袍”是对自己的“惩罚”,体现“孝道”;二是政治隐喻,通过这一行为震慑刘妃等恶人,彰显皇权与正义,舞台表演中,演员会以“甩袖”“做戏”等程式化动作模拟“打”的动作,龙袍则由道具师特制,多为轻质材料,确保舞台效果与演员安全。