白蛇传作为中国四大民间传说之一,其故事在戏曲舞台上已流传千年,而“白蛇传戏曲图”作为记录戏曲舞台艺术的视觉载体,不仅展现了不同剧种对这一经典故事的演绎,更承载着传统戏曲的美学精髓与文化内涵,从元代杂剧的雏形到近现代舞台的革新,戏曲图以绘画的形式定格了白蛇传中“断桥相会”“水漫金山”“雷峰塔倒”等经典场景,成为研究戏曲史、民俗学及视觉艺术的重要文献。

白蛇传戏曲图的历史演变

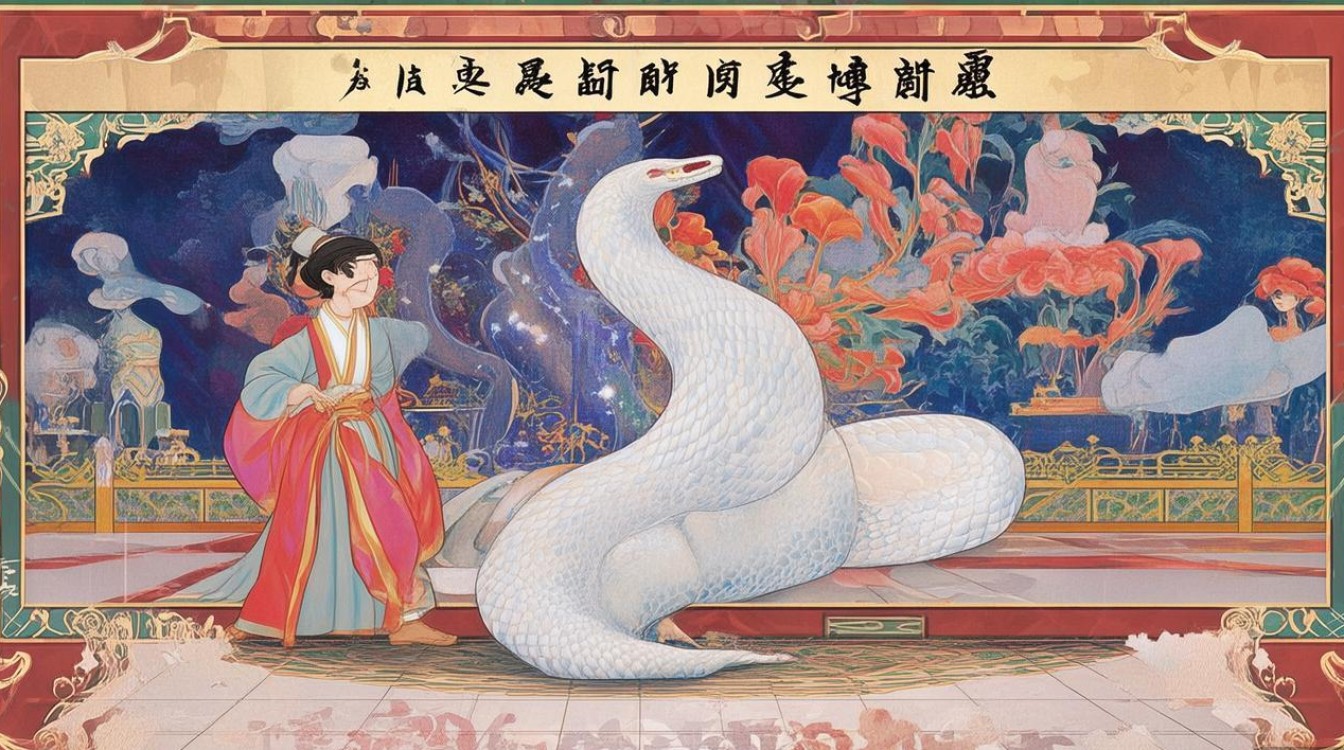

白蛇传的戏曲演绎最早可追溯至元代,但当时的戏曲图多以“戏出画”形式存在,如元代钱塘(今杭州)民间画工创作的《白娘子永镇雷峰塔》版画,构图简单,仅以线条勾勒人物轮廓,背景寥寥数笔,重点突出白素贞被镇塔中的“镇”字冲突,明代随着传奇文学的兴盛,昆曲《雷峰塔》的出现推动了戏曲图的精细化,明代画家陈洪绶绘制的《水浒叶子》虽非直接表现白蛇传,但其人物造型对后世戏曲图影响深远——白素贞的“凤冠霞帔”与“水袖飘飘”形象初具雏形,面部线条柔美,已具“蛇仙”的妩媚与神性。

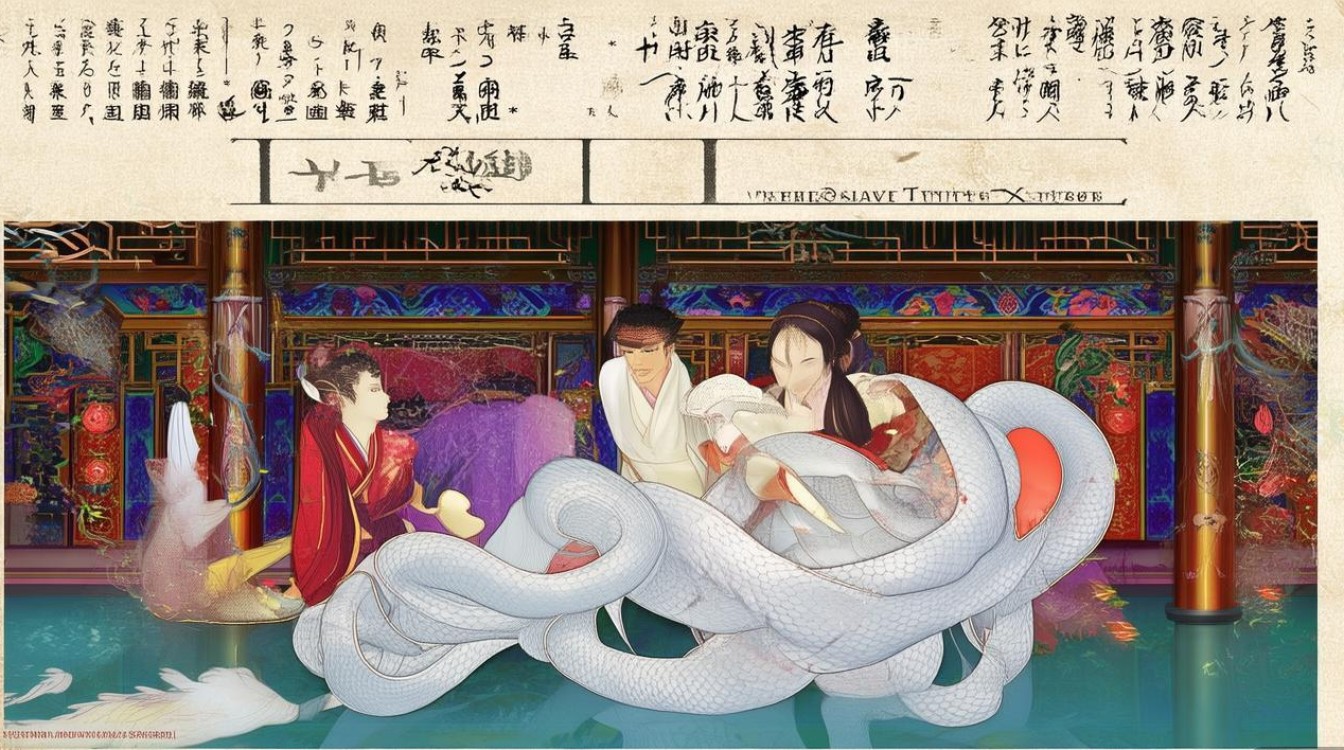

清代地方戏兴起,京剧、越剧、川剧等剧种相继将白蛇传纳入常演剧目,戏曲图的风格也呈现多样化,清代宫廷“升平署”曾组织画师绘制《戏出画谱》,金山寺》《断桥》等场景采用工笔重彩,舞台布景开始加入“山石”“云雾”等元素,许仙的青衫、小青的武生装扮、法海的僧袍等细节清晰可辨,色彩对比强烈,凸显戏曲的“热闹”与“程式化”,进入近现代,随着舞台美术的发展,戏曲图融入了写实布景、灯光效果等元素,如现代戏曲图中“水漫金山”场景常以蓝色浪花、金色法器表现神魔斗法的奇幻,而“断桥”则通过雨景、断桥的透视感强化悲剧氛围。

不同剧种戏曲图的视觉特色

白蛇传在不同剧种中各有侧重,戏曲图也因此呈现出差异化的艺术风格,以京剧、越剧、川剧为例,其舞台呈现与视觉记录各具魅力:

京剧的《白蛇传》以“唱念做打”的程式化动作为核心,戏曲图多聚焦人物身段与表情,如“断桥”一图中,白素贞(青衣)左手抚胸、右手指向许仙,水袖下垂,表现“悲愤”;小青(武旦)侧身持剑,怒目圆睁,呈“欲斩许仙”之势;许仙(小生)则作“跪步求情”状,面部微仰,眼神中混杂愧疚与惊恐,背景仅以淡墨勾勒断桥轮廓,留白处凸显人物情绪,符合京剧“以虚代实”的美学原则。

越剧的《白蛇传》以“抒情柔美”著称,戏曲图更注重意境营造,如“游湖借伞”场景,常以工笔绘西湖景致:柳丝轻拂、荷花初绽,白素贞与许仙同撑一把油纸伞,并肩而行,白素贞身着素白绣花襦裙,水袖轻扬,眼神含情;许仙则着蓝色长衫,姿态儒雅,画面色彩淡雅,线条流畅,背景的“烟雨西湖”与人物的“情愫暗生”相互映衬,体现越剧“才子佳人”的浪漫风格。

川剧的《白蛇传》以“变脸”“喷火”等绝活闻名,戏曲图则突出戏剧冲突的视觉冲击,如“水漫金山”一图中,法海(净角)金面獠牙,手持禅杖,身后众罗汉呈“战斗队形”;白素贞身着战衣,怒发冲冠,口中喷出火焰,浪花翻涌间,舞台被红(火)、蓝(水)、金(法器)三色主导,构图饱满,动感强烈,将川剧“火爆热烈”的特色展现得淋漓尽致。

为更直观对比不同剧种戏曲图的特点,可参考下表:

| 剧种 | 代表性场景 | 视觉元素特点 | 色彩风格 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 断桥、金山寺 | 程式化身段、夸张表情、简约背景 | 对比强烈(红、黑、白) |

| 越剧 | 游湖借伞、断桥 | 写意背景、柔美线条、情感细腻 | 淡雅清新(粉、蓝、白) |

| 川剧 | 水漫金山、扯符 | 动态构图、绝活特写、饱满画面 | 浓烈奔放(红、金、蓝) |

核心场景的视觉符号与文化内涵

白蛇传戏曲图中,某些场景与元素因反复出现而形成“视觉符号”,承载着特定的文化寓意。

“断桥相会”是最具代表性的场景,戏曲图中常以“雨伞”“断桥”“三人组”为核心符号:伞不仅是“借伞定情”的信物,更是“人仙殊途”的隐喻——伞下白素贞与许仙的亲密,与小青的怒目形成“情”与“理”的冲突;断桥的“断”,既指实景的残缺,也暗示这段感情的“无疾而终”。

“水漫金山”的视觉符号则聚焦“法器”“水浪”“神魔对立”:法海的禅杖、袈裟代表“佛法的权威”,白素贞的宝剑、水袖象征“仙界的反抗”,翻涌的浪花与云雾则强化“斗法”的奇幻感,这一场景的戏曲图多采用“对角线构图”,法海居右上(权威),白素贞居左下(反抗),视觉上的失衡感暗喻双方力量的悬殊,也为后续“雷峰塔镇妖”埋下伏笔。

“端午现形”是戏剧冲突的转折点,戏曲图中常以“雄黄酒”“蛇形”“惊恐表情”为核心:白素贞饮下雄黄酒后,身体扭曲呈蛇形(或以水袖象征蛇身),许仙则倒地昏迷,面部表情惊恐,这一场景的色彩对比尤为强烈——白素贞的白色华服与蛇形的暗色形成反差,暗示“仙妖之别”的残酷,也揭示了“人性与神性”的矛盾。

服饰与道具的象征意义

服饰与道具是戏曲图的重要组成部分,其色彩、纹样均蕴含深刻象征。

白素贞的服饰以“白色”为主,搭配蓝色或绿色镶边,白色象征“纯洁”(虽为蛇仙,但对爱情忠贞),蓝绿色则暗示“水”的属性(其身份为“蛇仙”,居于西湖),早期戏曲图中,白素贞多穿“帔”(对襟长袍),端庄典雅;后期舞台为突出“战斗”场景,改为“战衣”,袖口、衣绣水纹,既强化身份,又增强动态美。

许仙的服饰以“青色”为主,青衫是古代书生的常服,象征“儒雅”与“平凡”,与白素贞的“仙气”形成对比,凸显“人仙恋”的“不对等”,戏曲图中,许仙的腰间常挂“药葫芦”,呼应其“药铺学徒”的身份,也成为“凡人”与“仙界”的连接——他因医术(凡人技艺)与白素贞相识,也因凡人的“恐惧”导致悲剧。

法海的服饰以“黑色”“金色”为主,黑色僧袍象征“威严”,金色法器(禅杖、袈裟)代表“佛法至高”,戏曲图中,法海多呈“正面站立”姿势,面部表情严肃,与白素贞的“曲线身段”形成“直与曲”“静与动”的对比,视觉上强化其“反派”形象。

白蛇传戏曲图的审美价值

白蛇传戏曲图不仅是舞台艺术的“复刻”,更是传统美学的集中体现,其“写意性”突破了西方写实绘画的局限,如“断桥”场景无需真实桥梁,仅通过人物站位与水袖动态,即可让观众“脑补”出断桥的残缺;“水漫金山”的浪花以蓝色线条勾勒,而非写实的水纹,却因“线条的流动感”营造出“水势汹涌”的意境。

戏曲图的“程式化”特征体现了戏曲的“程式美学”——白素贞的“水袖功”、小青的“剑花”、许仙的“颤步”,这些固定动作在戏曲图中被提炼为“符号化”的线条,如水袖的“波浪形”弧度、剑花的“圆形”轨迹,既规范了表演,也赋予画面“节奏感”。

戏曲图还融合了“文学性”与“民俗性”,画面常题写诗词,如“断桥桥未断,愁绪却难断”,直接点出主题;背景中的“西湖”“雷峰塔”等元素,则将故事与杭州的地方文化绑定,强化了“传说源于生活”的真实感。

相关问答FAQs

Q1:白蛇传戏曲图中,白素贞的服饰为何多以白色为主?是否与“蛇”的意象相关?

A1:白素贞的服饰以白色为主,主要源于“白色”的文化象征意义,在中国传统文化中,白色既可象征“纯洁”(如“白衣天使”),也可象征“神圣”(如“仙鹤”“白云”),白素贞作为“蛇仙”,其白色服饰一方面凸显其“仙界”身份(区别于凡人的彩色服饰),另一方面也强调她对爱情的“忠贞不渝”(如“白头偕老”的“白”),白色与蛇的“冷血”属性形成反差,弱化了“妖”的恐怖感,强化了“人”的情感温度,使角色更易被观众接受,至于“蛇”的意象,则更多通过道具(如蛇形发簪、水袖的蛇形动态)或情节(如端午现形)表现,而非服饰颜色。

Q2:不同剧种在表现“水漫金山”场景时,戏曲图中的“水浪”有何差异?这种差异反映了什么?

A2:不同剧种“水漫金山”场景中的“水浪”在戏曲图中呈现明显差异:京剧的“水浪”多以“蓝色线条”勾勒,呈“波浪形”排列,线条简洁有力,突出“程式化”的动感(如演员的“翻滚”“跳跃”动作与线条的起伏同步);越剧的“水浪”则采用“淡墨渲染”技法,呈“云雾状”扩散,边缘模糊,强调“写意性”,符合越剧“柔美”的整体风格;川剧的“水浪”色彩浓烈(以蓝、绿、白为主),线条呈“漩涡状”,且常与“火焰”(白素贞喷火)交织,构图饱满,突出“火爆冲突”的戏剧效果,这种差异反映了各剧种的美学追求:京剧重“程式与力度”,越剧重“意境与抒情”,川剧重“夸张与热闹”,而“水浪”作为核心视觉元素,自然成为各剧种“艺术个性”的载体。