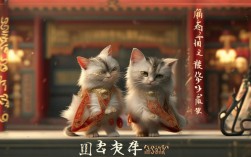

“打死狸猫换太子”是中国民间广为流传的经典故事,在豫剧舞台上被演绎得淋漓尽致,成为豫剧传统剧目的代表之作,故事以北宋真宗时期为背景,围绕宫廷斗争、忠奸善恶展开,情节跌宕起伏,人物形象鲜明,通过豫剧独特的唱腔、念白和表演,将这段传奇故事展现得扣人心弦。

故事起源于宋真宗年间,刘妃与郭槐合谋,以剥皮狸猫替换李妃所生的皇子,诬陷李妃产下妖孽,真宗震怒,李妃被打入冷宫,后又被郭槐派人追杀,幸得太监陈琳、宫女寇珠及义士秦风等人暗中相助,李妃才得以逃出宫外,流落民间,多年后,包拯陈州放粮归来,途中遇到落难的李妃,在“打龙袍”等经典情节中查明真相,最终为李妃洗雪冤屈,惩处奸佞,让太子认祖归宗,豫剧在演绎这个故事时,不仅保留了原著的核心情节,更通过艺术加工强化了戏剧冲突和人物情感。

豫剧《狸猫换太子》的成功,离不开其对人物形象的深度塑造,李妃作为故事的核心人物,从最初的温婉贤淑到后来的历经磨难,豫剧通过青衣行当的唱腔,将其内心的悲愤、隐忍与坚韧表现得淋漓尽致,在“受冤”一折中,李妃的唱段“清风吹动罗帏帐”以哀婉缠绵的“慢板”开篇,旋律如泣如诉,配合演员水袖的轻颤与眼神的迷离,将身陷冷宫的绝望刻画得入木三分,而包拯的塑造则凸显了“包青天”的铁面无私与赤胆忠心,花脸演员通过洪亮的“铜锤唱腔”和稳健的身段,将包拯在查明真相时的刚正不阿与对百姓的悲悯情怀展现得恰到好处,郭槐的阴险狡诈、陈琳的忠肝义胆、寇珠的舍生取义等角色,也在豫剧的生旦净丑行当分工中各具特色,共同构成了鲜活的人物群像。

在舞台呈现上,豫剧《狸猫换太子》充分运用了传统戏曲的虚拟性与程式化特点,同时融入了富有生活气息的细节处理。“狸猫换太子”的关键情节中,舞台上通过简单的道具(如剥皮狸猫模型)和演员夸张的表演动作,将宫廷阴谋的紧张感传递给观众;而李妃流落民间时,则以“跑圆场”等程式化动作表现颠沛流离的艰辛,配合朴素的服饰与布景,让观众在虚实结合的舞台空间中感受到故事的张力,唱腔设计上,豫剧将豫东调的激昂高亢与豫西调的委婉细腻相结合,根据不同情境灵活运用:在表现宫廷斗争的激烈时,以快节奏的“流水板”推进剧情;在抒发人物内心情感时,则以舒缓的“二八板”或“慢板”深化情绪,形成了独特的艺术感染力。

作为豫剧的“骨子老戏”,《狸猫换太子》不仅承载了中国传统文化中“善恶有报”的价值观念,更通过艺术形式展现了戏曲“以歌舞演故事”的魅力,从早期的草台班子到现代的专业剧团,从田间地头的演出到舞台上的精品呈现,这部剧目历经百年而不衰,成为连接不同时代观众的情感纽带,它既是对历史传说的艺术再创造,也是豫剧艺术传承与发展的生动见证。

《狸猫换太子》核心情节与豫剧舞台呈现对照表

| 情节节点 | 传统文学描述 | 豫剧处理手法 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 狸猫换太子 | 剥皮狸猫替换皇子,诬陷李妃产妖 | 夸张的狸猫道具,刘妃、郭槐的惊慌身段 | 强化阴谋的戏剧性,制造悬念 |

| 李妃受冤 | 打入冷宫,遭郭槐追杀 | 青衣的跪地、甩发唱“苦板” | 突显李妃的悲愤与无助 |

| 陈州放粮遇李妃 | 包拯偶遇诉冤情的盲眼老妇 | 包拯的“蹉步”与“亮相”,李妃的“摸唱” | 制造身份反转的冲击力,推动高潮 |

| 打龙袍昭雪 | 包拯命太子认母,李妃“打龙袍” | 太子跪拜,李妃水袖翻飞,唱“欢快腔” | 宣扬孝道与正义,满足观众的情感期待 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《狸猫换太子》中,“打龙袍”一折为何成为经典?

A:“打龙袍”一折是全剧的高潮,通过“打袍”这一象征性动作,既表现了李妃对多年冤屈的宣泄,也体现了太子认母的孝道与皇权的回归,在表演上,演员通过“甩袖”“跪拜”“转身”等程式化动作,配合豫剧特有的“飞板”和“垛板”,将情绪层层递进,最终达到“冤情得雪、善恶分明”的艺术效果,尤其是“打龙袍”时的唱段“龙车凤辇进皇城”,旋律激昂中带着悲喜交集,成为豫剧爱好者广为传唱的经典唱段,因此这一折被奉为经典。

Q2:豫剧不同流派(常派、陈派)在演绎《狸猫换太子》时有哪些差异?

A:常派(常香玉)与陈派(陈素真)作为豫剧的两大流派,在演绎《狸猫换太子》时风格迥异,常派表演以刚健明亮、气势磅礴见长,李妃的角色塑造更突出“抗争性”,唱腔多用“豫东调”的高亢音域,情感表达外放,如“受冤”一折的唱段,常香玉通过“脑后音”的运用,将李妃的悲愤与不屈展现得淋漓尽致;陈派则以细腻委婉、含蓄深沉著称,李妃的形象更侧重“隐忍与哀怨”,唱腔以“豫西调”的柔和婉转为主,表演上注重眼神与手部的细节刻画,如流落民间时,陈素真通过“眼神躲闪”和“微微颤抖”的手指,将李妃的沧桑与内心的隐痛刻画得入木三分,两种流派虽风格不同,但共同塑造了李妃这一经典形象,展现了豫剧艺术的丰富多样性。