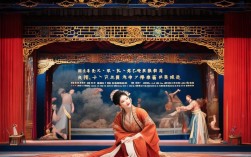

京剧《刘公案》作为清代公案戏的经典系列,以刘墉(刘罗锅)断案如神、惩奸除恶的故事为核心,在民间广为流传,国母出京”一折,既是剧情的重要转折点,也是展现君臣关系、民间疾苦与忠奸斗争的关键篇章,凝聚了京剧艺术的叙事智慧与道德教化功能。

故事背景与起因

“国母出京”的故事发生在乾隆朝中期,彼时,权臣和珅专权,党羽遍布朝野,地方官员贪腐横行,民不聊生,刘墉任内阁大学士兼左都御史,虽刚正不阿,但受和珅掣肘,难以彻底整顿吏治,一日,乾隆帝生母——崇庆皇太后钮祜禄氏(剧中称“国母”)在宫中听闻民间疾苦,尤其山东、直隶等地灾情严重,地方官却隐瞒灾情、中饱私囊,太后忧心忡忡,决定以“进香”为名,微服出京查访实情,临行前,太后密嘱刘墉暗中保护,并命其趁机彻查地方弊案,为百姓申冤。

情节发展与高潮

国母带领贴身宫女与老太监,假扮富商家眷,沿运河南下,行至山东地界时,恰逢一民妇王氏拦路喊冤,王氏哭诉,其夫被当地知府张文炳诬陷“偷盗官银”打入死牢,家产被张知府勾结土豪劣绅霸占,年幼的女儿也被抢走为奴,太后听闻,怒火中烧,但深知微服在身,不便直接干预,遂记下冤情,命宫女暗中记录线索。

刘墉已接到太后密旨,提前扮作云游道人,沿路查访,他凭借“刘青天”的声望,很快收集到张知府贪腐的证据:不仅与土豪分赃,还私设“税卡”,盘剥商旅,甚至克扣朝廷赈灾银两,更令人发指的是,为掩盖罪行,张知府竟买通杀手,欲在途中刺杀民妇王氏灭口,刘墉设计救下王氏,并获取了杀手口供与张知府的账册铁证。

当国母一行抵达济南府时,张知府已接到密报,称“富商家眷”身份可疑,便率兵包围驿站,企图抓人灭口,危急关头,刘墉及时现身,亮出尚方宝剑(太后临行前所赐),喝退官兵,随后,他当众宣读罪证,命人将张知府及其党羽锁拿归案,并当场开仓放粮,赈济灾民,国母在驿站后堂亲眼目睹刘墉审案、惩奸的全过程,对其智慧与魄力大为赞赏,当即传旨:命刘墉全权负责山东官场整顿,并将张知府案上报朝廷,从重论处。

结局与意义

“国母出京”以正义伸张、奸邪伏法告终:张知府被判处斩立决,其党羽革职查办,被霸占的财产悉数归还百姓,王氏父女得以团聚,此事传回京城,乾隆帝亦对太后与刘墉的举措表示认可,并下旨整顿吏治,严惩贪腐。

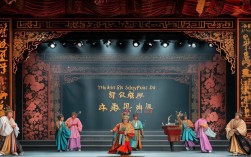

这一情节不仅推动了《刘公案》后续剧情的发展(如刘墉与和珅的正面交锋),更通过“国母”这一特殊角色的视角,将封建统治阶层内部的“清明”与“腐败”对立起来,既彰显了刘墉“为民请命”的清官形象,也暗含了对“君王贤明、后妃体恤”的理想化寄托,在京剧舞台上,此折的表演极具张力:太后从“忧心忡忡”到“拍案而起”的情绪转变,刘墉从“暗中查访”到“雷霆手段”的人物弧光,以及“拦路喊冤”“公堂审案”等经典场面的唱念做打,都让观众在跌宕起伏的故事中感受到“善恶有报、正义必胜”的朴素价值观。

《刘公案·国母出京》主要人物及行当表

| 人物 | 身份/角色 | 京剧行当 | 在剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 崇庆皇太后 | 乾隆帝生母,微服出京查访 | 老旦 | 推动剧情主线,体现“民本”思想 |

| 刘墉 | 内阁大学士,清官代表 | 老生 | 核心断案角色,惩奸除恶的执行者 |

| 乾隆帝 | 清朝皇帝(幕后/出场) | 老生/生 | 支持刘墉,象征皇权正义 |

| 和珅 | 权臣(侧面提及) | 净 | 反派势力代表,腐败根源 |

| 张文炳 | 山东知府,贪官典型 | 丑/净 | 案件直接反派,引发矛盾冲突 |

| 王氏 | 冤民代表 | 青衣 | 引导剧情,展现民间疾苦 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《刘公案·国母出京》中的“国母”在历史上对应哪位人物?

A:剧中“国母”主要原型为清乾隆帝的生母——崇庆皇太后钮祜禄氏(1693-1777),历史上,她以“贤德”著称,曾辅佐乾隆帝理政,民间传说中常将其塑造为“体恤百姓、明辨是非”的贤后形象,剧中为增强戏剧冲突,将其“微服出访查民情”的情节艺术化处理,突出其忧国忧民的性格特点。

Q2:刘墉在“国母出京”这一折中的表演有哪些特色?

A:刘墉在该折中为老生行当,表演突出“做功”与“念白”的结合:一是“身份伪装”的细节,如扮作道人时的步态、眼神,需既显云游方外的洒脱,又暗藏机警;二是“审案”时的气场,通过挺拔的身姿、洪亮的唱腔(如【西皮导板】转【原板】)展现刚正不阿的威严;三是与国母的对手戏,需把握“暗中保护”的分寸感,通过眼神交流、细微动作传递默契,体现君臣之间的信任与默契,这些表演特色共同塑造了刘墉“智勇双全、铁面柔情”的经典形象。