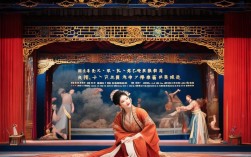

豫剧《三更奇冤》下集的故事紧承上集的悲剧脉络,围绕李文秀被诬陷杀人入狱后的冤情昭雪展开,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧唱腔,诠释了“邪不压正”的传统主题,下集开篇即呈现李文秀在死牢中的惨状:他身披枷锁,面对狱卒的刁难和赵虎派来的杀手威胁,却始终不屈,只反复念叨“苍天在上,莫叫屈死的魂灵无处伸冤”,这一场景通过豫剧特有的“苦音”唱腔,将书生的文弱与刚烈表现得淋漓尽致,也为后续柳如烟的告状之路铺垫了悲情基调。

柳如烟作为全剧的核心人物,其形象在下集中愈发丰满,她擦干眼泪,变卖首饰凑足盘缠,带着状纸和丈夫的玉佩(与死者身上遗落的玉佩不同,成为关键物证)前往府衙告状,收受赵虎贿赂的王知县不仅不受理,反将柳如烟杖责二十大板,斥其“刁妇诬告良民”,雨夜中,柳如烟拖着伤痕累累的身体跪在府衙外,唱起“二八板”:“三更鼓响泪如麻,官府不认冤和家……若得青天开眼见,拼死也要把冤查!”这段唱词通过豫剧高亢激越的旋律,将百姓面对腐败官府时的无助与抗争推向高潮,也引出了关键人物——微服私访的陈按院。

陈按院是传统公案戏中“清官”形象的典型代表,他化身为“张先生”,在街头市井中暗访,当柳如烟的哭诉传入耳中,他先是暗中观察柳如烟的言行,又通过调查书院学童、酒肆伙计等人,逐步拼凑出案发真相:死者张屠户实为赵虎所杀,赵虎为霸占李文秀家的祖传田产,买通王知县,将罪责嫁祸,陈按院的调查过程并非一帆风顺,他曾被赵虎的手下跟踪,险些遇害,但凭借智慧和百姓的相助,最终拿到了赵虎威胁张屠户的亲笔书信(被陈按院从赵虎书房暗格中搜出)和目击证人(当晚在赵虎家后院听到争吵声的更夫)。

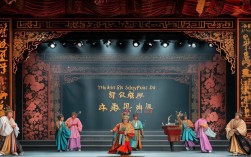

剧情在“三更堂审”中达到高潮,陈按院升堂,先传唤王知县,以其受贿证据迫使其认罪;再提审赵虎,面对铁证,赵虎仍负隅顽抗,称书信是伪造,更夫是受人指使,柳如烟手持李文秀的玉佩(死者身上玉佩实为赵虎所有,与李文秀的玉佩成对,可证明死者并非与李文秀有纠纷)和书院学童的联名证词闯上公堂,哭喊道:“大人!这玉佩是我与夫君的定情物,死者身上那块是假的!若非夫君被冤,我弱女子怎敢与恶霸对簿公堂?”陈按院命人取来两块玉佩当堂比对,又让更夫详细描述当晚所见,赵虎的心理防线彻底崩溃,最终跪地认罪,供出杀人经过,随着真相大白,李文秀被当堂释放,王知县、赵虎等人被依律惩处,百姓欢呼“青天大老爷”,柳如烟与李文秀相拥而泣,台下响起雷鸣般的掌声。

下集通过“告状—受阻—暗访—审案”的线性叙事,将豫剧的唱、念、做、打融为一体:柳如烟的“苦情戏”催人泪下,陈按院的“智斗戏”扣人心弦,公堂对峙的“武打戏”(如赵虎手下试图劫法场,被陈按院亲兵制服)则充满戏剧张力,剧中“三更”不仅是时间节点(案发、告状、审案皆在深夜),更象征着黑暗与光明的较量——百姓在“三更”的绝望中等待正义,最终在“三更”的堂审中迎来曙光。

以下是《三更奇冤》下集主要人物及关键事件梳理:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键行动 |

|---|---|---|---|

| 李文秀 | 被诬陷的书生 | 正直、刚烈 | 死牢不屈,配合调查 |

| 柳如烟 | 李文秀之妻 | 坚韧、勇敢 | 四处告状,提供关键证据(玉佩、证词) |

| 陈按院 | 微服私访的官员 | 正义、智慧 | 暗访取证,主持公堂审案 |

| 赵虎 | 当地恶霸 | 贪婪、狠毒 | 买官杀人,最终认罪伏法 |

| 王知县 | 受贿的官员 | 腐败、昏庸 | 包庇赵虎,迫害柳如烟 |

相关问答FAQs:

Q1:豫剧《三更奇冤》的下集与上集在剧情上如何衔接?

A1:下集直接承接上集的结局——李文秀被赵虎诬陷杀人,押入死牢,上集主要铺垫冤案的形成(如赵虎的阴谋、王知县的受贿),下集则聚焦“昭雪”过程:从柳如烟的告状受阻,到陈按院的微服调查,最终公堂审案、真相大白,两集通过“冤案—鸣冤—平反”的因果链条紧密衔接,上集的“因”引发下集的“果”,形成完整的戏剧结构。

Q2:豫剧《三更奇冤》中体现的传统伦理观念有哪些?

A2:剧中体现了多重传统伦理观念:一是“妻贤夫祸少”,柳如烟在丈夫蒙冤后,不抛弃、不放弃,四处奔走告状,体现了传统对“贤妻”的期许;二是“忠君爱国”,陈按院作为清官,忠于职守、为民伸冤,体现了“为官一任,造福一方”的儒家伦理;三是“善恶有报”,赵虎、王知县等恶人最终受到惩处,李文秀夫妇沉冤得雪,符合传统戏曲“邪不压正”的价值观,传递了“善有善报,恶有恶报”的朴素道德观。