黄梅戏作为中国五大戏曲剧种之一,起源于湖北黄梅一带的采茶调,在清代中后期随移民传入安徽安庆地区,吸收徽剧、京剧等剧种养分,逐渐发展为独具特色的戏曲形式,它以明快的唱腔、质朴的表演、贴近生活的题材,成为中国戏曲中“平民化”的代表,深受大众喜爱。

黄梅戏的唱腔是其艺术魅力的核心,主要分为“平词”“花腔”“彩腔”三大类,平词是主体腔调,节奏平稳,旋律流畅,多用于叙事和抒情,如《天仙配》中董永的唱段;花腔则源于民间小调,活泼轻快,常用于表现欢快场景,如《夫妻观灯》中的对唱;彩腔高亢激越,多用于戏剧冲突高潮,如《女驸马》中冯素珍的“救夫”唱段,其唱腔语言接近安庆方言,“字正腔圆”中带着口语化的亲切感,装饰音如滑音、倚音的运用,使旋律婉转细腻,如“起腔”的婉转铺垫,“甩腔”的俏皮收尾,形成“如行云流水,似珠落玉盘”的听觉体验,早期黄梅戏以男扮女为主,严凤英、王少舫等艺术家的出现,奠定了女声甜润、男声醇厚的唱腔风格,严凤英在《天仙配》中塑造的七仙女,唱腔兼具天真与深情,成为经典。

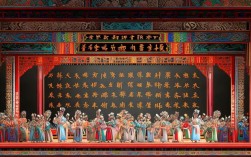

黄梅戏的表演风格以“生活化”著称,区别于京剧的程式化,更贴近日常动作,早期农村小戏如《打猪草》,演员模拟挑担、绣花等劳动动作,质朴自然;即便是大戏《天仙配》,七仙女的“云手”“水袖”也融入了舞蹈化的生活动作,如“槐树开口”时惊喜的转身,“夫妻分别”时拭泪的轻柔,均无过度夸张,表演强调“以情带戏”,通过眼神、表情传递情感,如《罗帕记》中宦女陈赛金蒙冤时的含泪双眸,将悲愤与坚韧展现得淋漓尽致,这种“演人不像演角”的表演理念,让观众倍感亲切。

黄梅戏的题材多取自农村生活、民间传说和历史故事,充满浪漫主义色彩,农村小戏以“两小戏”“三小戏”为主,如《打猪草》表现村童间的纯真友谊,《夫妻观灯》描绘元宵夜的欢乐场景,语言幽默,情节简单;大戏则多才子佳人、神仙故事,《天仙配》歌颂爱情的反抗精神,《女驸马》塑造机智勇敢的女性形象,《闹花灯》展现市井生活的热闹,这些剧目“老少咸宜”,既有对劳动人民的赞美,也有对美好生活的向往,契合大众审美。

黄梅戏的唱词与念白以安庆方言为基础,通俗易懂,如“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”这样的唱词,口语化且富有诗意,伴奏乐器早期仅用竹筒、锣鼓等简单打击乐,后发展为以高胡为主奏,辅以二胡、琵琶、笛子等,形成“文场柔美、武场铿锵”的伴奏风格,高胡的明亮音色与唱腔的婉转相得益彰,如《天仙配》中“夫妻双双把家还”的伴奏,轻快中带着温情,强化了剧情的感染力。

从安徽农村的草台班子到城市剧院,从地方小戏到国家级非遗,黄梅戏的传播离不开其“亲民”特质,20世纪50年代,严凤英、王少舫主演的《天仙配》《女驸马》拍成电影,风靡全国;改革开放后,马兰、韩再芬等新一代艺术家推出《红楼梦》《徽州女人》等新剧目,推动黄梅戏创新发展,黄梅戏不仅在国内广受欢迎,还通过海外演出成为传播中国传统文化的载体。

黄梅戏主要腔调及特点

| 腔调名称 | 特点 | 代表剧目/唱段 |

|---|---|---|

| 平词 | 节奏平稳,旋律流畅,叙事性强 | 《天仙配》董永唱段 |

| 花腔 | 源于民间小调,活泼轻快,表现欢快场景 | 《夫妻观灯》对唱 |

| 彩腔 | 高亢激越,用于戏剧冲突高潮 | 《女驸马》“救夫”唱段 |

FAQs:

问:黄梅戏为什么被称为“平民戏曲”?

答:黄梅戏被称为“平民戏曲”,主要因其唱腔口语化、表演生活化、题材贴近大众,唱词用安庆方言,通俗易懂;表演动作源于日常劳动,如挑担、绣花,无程式化束缚;剧目多反映农村生活、民间爱情,如《打猪草》《夫妻观灯》,内容质朴亲切,契合普通观众的审美和情感体验,故有此称。

问:黄梅戏与京剧在表演风格上有何主要区别?

答:黄梅戏与京剧在表演风格上差异显著:京剧以“程式化”为核心,讲究“唱念做打”的规范,如“兰花手”“台步”等有固定范式,表演偏重虚拟化和象征性;黄梅戏则强调“生活化”,动作贴近日常,如《天仙配》中七仙女的“云手”融入生活情态,表演更自然真实,京剧题材多历史故事、帝王将相,黄梅戏则以民间生活、才子佳人为主,前者“庄重”,后者“亲民”。