眉户戏作为陕西地方戏曲的重要剧种,以其贴近生活的题材、活泼生动的唱腔和浓郁的地方特色深受群众喜爱,在众多反映时代变迁的剧目中,《修路》以其聚焦农村基础设施建设的现实题材,成为展现新时代乡村振兴背景下基层群众奋斗精神的代表性作品,这部小戏通过生动的人物塑造、紧凑的剧情设计和浓郁的乡土气息,艺术化地呈现了偏远山村克服困难、打通“致富路”的艰辛历程,既是对眉户戏艺术传统的传承,也是对现实生活的深刻描摹。

眉户戏与《修路》的时代背景

眉户戏起源于陕西民间,早期以“地摊子”形式流传,后逐渐发展成舞台戏曲,其唱腔融合了民间小调、碗碗腔等元素,既有欢快活泼的“欢音”,也有深沉哀婉的“苦音”,擅长表现普通人的喜怒哀乐。《修路》作为现代题材的眉户小戏,延续了这一传统,将目光投向乡村振兴战略下的农村现实:地处秦岭深处的“王家沟”因交通闭塞,农产品运不出去,年轻人纷纷外流,村庄发展陷入停滞,村支书王大山决心带领村民修一条通往山外的水泥路,却面临着资金短缺、土地纠纷、观念保守等多重挑战,由此展开了一场关于发展与坚守、个人与集体的生动故事。

《修路》的剧情脉络与冲突设计

《修路》的剧情围绕“修路”这一核心事件展开,通过三幕结构层层递进,展现了矛盾的产生、激化与解决。

第一幕:困境与决心

开篇通过老村民张老栓的唱词“山路弯弯十八盘,背篓压弯腰杆杆”,直观呈现王家沟的贫穷现状,村支书王大山拿着县里支持修路的通知,却在村民大会上遭遇冷遇:年轻人小马认为“修路不如打工赚钱”,老党员李大娘担心“占了祖坟地不吉利”,村民赵老四则直言“没钱修啥路”,王大山用“路通财通”的道理说服大家,并带头拿出积蓄,承诺“三个月内修不好路,我主动下台”,初步点燃了村民的希望。

第二幕:波折与团结

修路过程中,矛盾集中爆发:资金缺口越来越大,王大山四处奔走争取项目资金;施工队需要占用赵老四家的自留地,他蹲在地里哭闹“这是俺家祖祖辈辈的命根子”;一场暴雨冲毁了刚修好的路基,小马泄气地说“不如算了吧”,老党员李大娘带头拆了自己家的院墙让出地基,在外打工的青年村民集体返乡支援,赵老四被大家的感动,主动说“俺的地,白用!”村民们在雨中抢修路基的场面,成为全戏的高潮。

第三幕:通车与新生

三个月后,水泥路终于通车,卡车满载苹果驶出大山,村民们在锣鼓声中载歌载舞,小马感慨“原来脚下的路,才是致富的根”,赵老则笑着拿出自家种的核桃“给城里亲戚尝尝鲜”,结尾处,王大山站在山头,望着蜿蜒的公路唱道:“山再高,路再远,只要心齐就能攀过天”,既呼应了开头的困境,也点明了“团结奋斗才能改变命运”的主题。

人物形象塑造与时代精神

《修路》的成功很大程度上得益于鲜活的人物形象,每个角色都代表着乡村中的不同群体,共同构成了乡村振兴的“众生相”。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 代表意义 |

|---|---|---|---|

| 王大山 | 村支书 | 坚韧、担当、有远见 | 基层干部的“领头雁” |

| 张老栓 | 老村民 | 守旧、朴实、重传统 | 从“反对者”到“支持者”的转变 |

| 小马 | 青年村民 | 急躁、迷茫、易动摇 | 新一代农民的“成长与回归” |

| 李大娘 | 老党员 | 开明、无私、有威望 | 党员先锋模范作用的缩影 |

这些人物并非完美无缺,而是带着“烟火气”的普通人:王大山会因资金短缺而彻夜难眠,张老栓会因土地问题而撒泼,小马会因困难而想退缩,但正是这种“不完美”,让他们的选择更显真实可贵,通过人物的转变,戏剧情节自然传递出“乡村振兴既要修‘路’,更要修‘心’”的深刻内涵——只有打破思想上的“壁垒”,才能铺就发展的“康庄大道”。

艺术特色与地方韵味

作为眉户戏,《修路》充分发挥了剧种的艺术优势,将地方特色与现代表达巧妙融合。

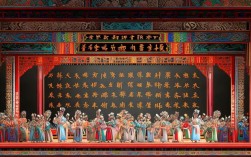

唱腔设计:以眉户戏的“欢音”为主基调,如通车时的群唱“山路弯弯变通途,欢声笑语绕山梁”,旋律明快,充满喜悦;在表现矛盾时则融入“苦音”,如王大山深夜独唱“肩上担子重千斤,只为乡亲早脱贫”,唱腔低沉婉转,凸显人物的内心压力,加入了陕西方言的韵白,如“咋弄”“美得太”“费劲巴啦”等,让语言充满乡土气息。

表演形式:保留了眉户戏“虚拟化”的表演传统,如用“圆场”表现村民上山砍柴,用“翻袖”表现王大山冒雨奔波;同时融入现代舞台元素,如用灯光模拟暴雨、用投影展现公路蜿蜒的景象,增强了视觉冲击力。

舞美道具:以写实为主,舞台背景呈现秦岭山区的梯田、土坯房,道具如背篓、铁锹、箩筐等均来自农村生活,营造出“沉浸式”的乡村场景,村民们在舞台上扭秧歌、唱信天游,既展现了陕北民俗风情,也传递出劳动人民的乐观精神。

现实意义与社会价值

《修路》虽是一部小戏,却折射出大时代的光芒,它不仅是对眉户戏艺术形式的创新探索,更是对乡村振兴战略的艺术化诠释,通过“修路”这一具体事件,戏剧情节展现了基层治理的复杂性:既要解决实际困难(资金、土地),也要统一思想观念(守旧与开放);既要发挥干部的带头作用,也要激发群众的主体意识,这种“自下而上”的发展模式,正是乡村振兴的核心动力。

《修路》也传递出“幸福是奋斗出来的”朴素价值观,在物质条件匮乏的情况下,王家沟村民没有“等靠要”,而是通过自己的双手改变命运,这种精神与眉户戏“关注现实、贴近百姓”的传统一脉相承,让观众在艺术欣赏中感受到奋斗的力量,引发对“乡村何以为家”“发展为了谁”等问题的思考。

相关问答FAQs

Q1:眉户小戏《修路》与其他戏曲表现农村题材的作品相比,有哪些独特之处?

A1:在题材选择上,《修路》聚焦“修路”这一具体基础设施工程,更贴近乡村振兴中的现实痛点,而非泛泛而谈“农村发展”;人物塑造上,没有刻意“拔高”英雄形象,而是通过普通村民的矛盾与转变,展现基层群众的真实状态,更具代入感;艺术表达上,将眉户戏的传统唱腔与现代舞台技术结合,既保留了“土味”的乡土气息,又增强了视觉和听觉的感染力,实现了“老戏新唱”的创新。

Q2:《修路》中“路”的象征意义是什么??

A2:“路”在剧中具有双重象征意义:一是物质层面的“致富路”,即连接山村与外界的公路,它是农产品运输、游客进出的通道,是经济发展的基础;二是精神层面的“心路”,即村民从守旧到开放、从怀疑到团结的思想转变,只有打通“心路”,才能凝聚起发展的共识。“路”还象征着乡村振兴的“康庄大道”,暗示只要坚持奋斗,偏远乡村也能走向繁荣,体现了“道路决定命运”的深刻主题。