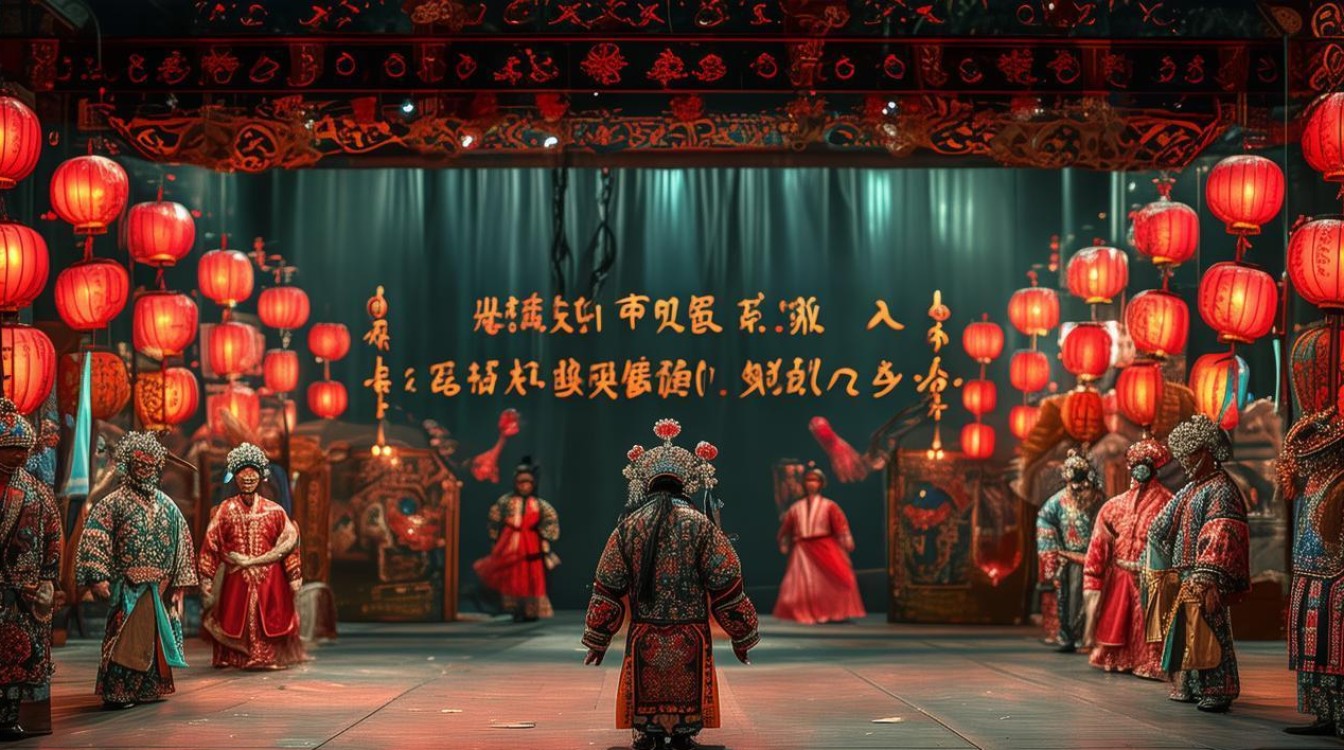

“黑驴告状”作为晋剧传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的人文内涵,成为中国戏曲宝库中的璀璨明珠,随着戏曲电影的兴起,这部作品被多次搬上银幕,形成了“戏曲电影黑驴告状全集”系列,不仅让传统艺术突破舞台限制,更通过现代影像技术实现了跨时空传播,成为连接老观众与新受众的重要纽带。

“黑驴告状”的故事背景设定在清末民初的山西农村,围绕善良农民李有才被诬陷杀人、妻子王玉蓉历经艰辛为夫申冤的主线展开,李有才因与乡绅张万山有土地纠纷,遭其设计陷害,被诬为杀人凶手打入死牢,其妻王玉蓉悲痛欲绝,却并未屈服,她带着家中唯一的黑驴,踏上了告状之路,从县衙到府衙,再到省城,王玉蓉历尽艰辛,甚至遭遇官府的贪腐与不公,但她的执着与善良感动了正直的官员,最终凭借关键证据(黑驴作为“证人”,意外指向真凶)和自身的坚韧,洗刷了丈夫的冤屈,惩治了恶霸,剧中,“黑驴”不仅是家庭生计的依靠,更是串联剧情的关键意象——它随王玉蓉奔波各地,在关键时刻(如案发现场)的异常行为,成为揭露真相的突破口,这一设定既充满民间智慧,又赋予故事独特的戏剧张力。

戏曲电影版“黑驴告状”在保留原剧核心剧情与晋剧艺术精髓的基础上,通过电影语言实现了舞台艺术的再创造,晋剧作为中国北方的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和贴近生活的语言著称,在电影版中,这些特点得到了极致放大,王玉蓉的“苦情戏”唱段,如著名的“黑驴告状”核心唱段,通过电影特写镜头捕捉演员的眼神、泪水和细微的肢体动作,将人物内心的悲愤、无助与坚韧展现得淋漓尽致,突破了舞台表演的观演距离限制,电影对场景进行了实景化与艺术化结合的处理:山西农村的黄土高坡、古朴的县衙衙门、繁华的省城街巷,既保留了地域特色,又增强了故事的真实感,镜头语言的运用也丰富了叙事节奏,如告状路上的蒙太奇剪辑,展现王玉蓉的艰辛跋涉;公堂对峙时的中近景,突出人物间的情绪冲突,让观众更易沉浸其中。

从舞台到银幕,“黑驴告状”的改编不仅是对戏曲形式的外在转换,更是对传统艺术内核的现代化激活,舞台版更侧重于演员的现场表演与程式化呈现,如骑马、行路等动作通过虚拟化的表演程式完成,而电影版则通过实景拍摄、特效辅助等手段,将这些程式转化为更具象的视觉画面,骑驴告状”的场景,黑驴的真实行走与王玉蓉的颠簸姿态结合,让观众直观感受到路途的艰辛,电影版在人物塑造上更注重心理描写的深化,通过闪回、独白等方式补充了王玉蓉与李有才的夫妻情感、对家庭的责任等细节,使人物形象更加丰满立体,这种“戏曲为魂、电影为用”的改编思路,既保留了晋剧的艺术基因,又符合现代观众的审美需求,为传统戏曲的传承与发展提供了成功范例。

“戏曲电影黑驴告状全集”的传播,不仅让更多年轻观众领略到晋剧的魅力,也推动了戏曲电影的创作热潮,其成功在于深刻把握了传统艺术与现代媒介的融合点:既坚守戏曲的“唱念做打”本体,又发挥电影在叙事、视听上的优势,实现了“1+1>2”的艺术效果,故事中对公平正义的呼唤、对底层民众的关怀,跨越时代,依然能引发当代观众的共鸣,这正是其成为经典的关键所在。

相关问答FAQs

问:戏曲电影《黑驴告状》与舞台版的核心差异有哪些?

答:两者在表演空间、视听呈现、叙事节奏上存在显著差异,舞台版依赖固定舞台和演员的程式化表演,观演关系直接,情感传递靠现场感染力;电影版则通过实景拍摄、镜头语言(如特写、蒙太奇)和后期剪辑,打破舞台局限,增强场景真实感和情绪张力,舞台版的“告状”过程通过演员唱念和动作虚拟呈现,电影版则通过展现沿途的山水、风土及王玉蓉的疲惫神态,使艰辛更具象化,电影版可补充人物内心戏,如闪回交代背景,让叙事更丰满。

问:《黑驴告状》为何能成为戏曲电影的经典案例?

答:其经典性源于三方面:一是故事本身的普世价值,围绕“冤案昭雪”“正义伸张”展开,融合民间智慧与人文关怀,易引发共鸣;二是晋剧艺术的精湛呈现,高亢的唱腔、细腻的表演与电影视听语言结合,既保留戏曲韵味,又符合现代审美;三是改编的成功平衡,既未过度“电影化”而失去戏曲本体,也未固守舞台形式而缺乏创新,为传统戏曲现代化提供了范本,因此历经多年仍被观众铭记。