河南豫剧三团作为中国现代戏创作演出的重要阵地,自1949年其前身河南省文工团成立以来,始终扎根中原大地,以“演现代戏、演农村戏、演普通人的戏”为艺术追求,开创了豫剧现代戏的新纪元,70余年来,剧团创作演出了大量脍炙人口的完整戏剧,不仅推动了豫剧艺术的现代化转型,更成为中国戏曲反映时代变迁的鲜活样本。

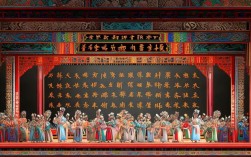

豫剧三团的完整戏剧创作始终紧扣时代脉搏,题材多取材于现实生活或重大历史事件,塑造了一批深入人心的艺术形象,其艺术特色鲜明:在音乐上,既保留豫剧梆子腔的高亢激越,又融入民间小调、西洋音乐元素,唱腔设计更贴近人物情感与生活语境,如《朝阳沟》中“亲家母对唱”采用河南方言韵白,亲切自然;表演上突破传统戏曲程式化束缚,注重写实与写意结合,演员通过细腻的眼神、身段和语言展现人物内心世界,魏云饰演的银环、杨华生饰演的栓宝成为现代戏曲表演的经典;舞美则追求“虚实相生”,以简洁的布景、灯光营造生活氛围,让观众在真实感中感受戏曲之美。

剧团创作的完整戏剧中,多部作品已成为中国戏曲史上的里程碑,1958年首演的《朝阳沟》,讲述了知识青年银环与栓宝回乡务农的故事,其清新质朴的风格、充满乡土气息的对白,至今仍是豫剧舞台的常演剧目,剧中“祖国的大地遍野是庄稼”等唱段传唱不衰,1960年代的《刘胡兰》,以革命英雄刘胡兰的事迹为蓝本,通过大义凛然的唱腔和悲壮的舞台呈现,成为红色经典剧目。《李双双》则根据同名小说改编,以农村妇女李双双在集体生产中的成长为主线,幽默诙谐的剧情与鲜活的人物性格,展现了改革开放初期农村的新风貌。《小二黑结婚》《红菊》《黑娃还妻》《焦裕禄》等剧目,或聚焦爱情婚姻,或反映脱贫攻坚,或歌颂时代楷模,每一部都紧扣时代主题,既传递了主流价值观,又充满艺术感染力。

为更清晰呈现豫剧三团的经典剧目,以下是其部分代表作品概览:

| 剧目名称 | 首演年份 | 剧情简介 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 1958 | 城市姑娘银环与男友栓宝回栓宝家乡朝阳沟务农,面对生活习惯差异与家庭阻力,最终扎根农村的故事 | 开创现代农村戏先河,获“全国优秀剧目奖”,被誉为“豫剧现代戏的里程碑” |

| 《刘胡兰》 | 1950 | 讲述革命烈士刘胡兰面对敌人屠刀,坚贞不屈、英勇就义的事迹 | 塑造了经典英雄形象,音乐设计融入山西民歌元素,成为红色戏曲代表作 |

| 《李双双》 | 1964 | 改编自同名小说,展现农村妇女李双双在人民公社运动中,坚持原则、带头劳动,与落后思想斗争的过程 | 以喜剧手法表现农村变革,人物形象鲜活,获“全国现代戏观摩演出优秀剧目奖” |

| 《焦裕禄》 | 1966 | 根据县委书记焦裕禄在兰考带领群众治理“三害”的真实事迹改编 | 以现实主义手法塑造人民公仆形象,唱段“百姓心中一座碑”广为流传,2019年新版复排引发观演热潮 |

| 《红菊》 | 2000 | 讲述农村妇女红菊在丈夫去世后,独自支撑家庭、带领乡亲致富的故事 | 聚焦女性成长,获“国家舞台艺术精品工程资助剧目”,展现新时代农村女性风貌 |

进入新时代,豫剧三团在传承经典的同时不断创新,推出《重读焦裕禄》《黄河儿女》等新剧,将脱贫攻坚、生态保护等时代主题融入创作;通过“线上演播”“校园巡演”等方式拓展观众群体,让现代豫剧走进年轻一代,其创作实践证明,只有扎根生活、心系人民,戏曲艺术才能永葆生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧三团的现代戏与传统豫剧相比,在音乐和表演上有哪些突破?

A1:音乐上,传统豫剧以板式变化体为主,如【二八】【慢板】等,而三团在保留梆子腔特色的基础上,吸收了河南坠子、曲剧及西洋音乐元素,唱腔设计更灵活自由,如《李双双》中“李双双想心事”唱段,融合了民间小调的轻快节奏,贴近生活语言,表演上,传统豫剧注重程式化动作(如水袖、台步),三团则强调“生活化表演”,演员深入农村体验生活,将劳动动作(如锄地、挑水)提炼为舞台语汇,同时保留戏曲的写意美学,做到“神似”而非“形似”,如《朝阳沟》中“上山”一场,通过上下山的步法变化,既写实又富有戏曲韵律感。

Q2:豫剧三团如何通过剧目创作反映不同时期的社会变迁?

A2:剧团的创作始终与时代同频共振,建国初期,以《刘胡兰》《小二黑结婚》等剧目歌颂革命精神与婚姻自由;1950-60年代,《朝阳沟》《李双双》聚焦知识青年上山下乡、农村合作化运动,展现社会主义建设热潮;改革开放后,《红菊》《黑娃还妻》关注农民思想解放与家庭伦理变迁;新时代以来,《重读焦裕禄》《黄河儿女》则聚焦脱贫攻坚、生态文明建设,通过焦裕禄精神传承、黄河儿女治沙故事,诠释中国共产党人的初心使命,这种“以剧载道、以艺化人”的创作传统,使剧目成为记录时代变迁的“活化石”。