豫剧《唐伯虎点秋香》作为传统经典故事的地方化改编,将江南才子的风流韵事融入中原戏曲的土壤,既保留了原作“才子佳人”的核心框架,又以豫剧特有的艺术语言赋予了故事新的生命力,这一版本的改编并非简单的移植,而是从剧情逻辑、人物塑造、音乐唱腔到舞台美学都进行了深度本土化重构,让唐伯虎“三笑点秋香”的传奇在黄河之畔焕发出别样光彩。

从剧情改编来看,豫剧版在遵循“才子慕佳人,巧计入府邸,终成眷属”主线的基础上,强化了中原民间故事的“市井智慧”与“善恶有报”主题,原作中唐伯虎为秋香卖身华府的情节,在豫剧中被巧妙转化为“以画换身”——唐伯虎凭借一幅《牡丹亭》惊艳华府,以“画师”身份入府,既符合其文人身份,又暗合河南民间“凭本事吃饭”的价值观,剧情增加了“华安(唐伯虎化名)智斗恶仆”“秋香巧解诗词谜”等细节,将江南的婉转情思替换为中原的爽利交锋:恶仆刁难时,唐伯虎用河南方言俏皮对答,既化解危机又制造笑料;秋香不再只是被动等待的佳人,而是以“能识字、会品画”的主动形象出现,其唱段中“谁说女子无才德,笔墨丹青胜儿郎”的宣言,恰是豫剧对女性角色的当代诠释,故事结局增设“唐伯虎携秋香游汴梁,共赏菊花会”的桥段,将江南的“虎丘月会”置换为中原的“汴梁菊展”,既呼应了河南“菊花甲天下”的地域文化,又以开放式的团圆收尾,符合中原观众“大团圆”的审美期待。

人物塑造方面,豫剧版突破了传统才子佳人的刻板印象,赋予角色更鲜明的地域性格,唐伯虎的形象不再是纯粹的“风流才子”,而是糅合了文人雅致与市井幽默的“中原雅士”:唱腔上,他以豫剧“豫东调”的明快嗓音表现洒脱,念白中穿插河南方言的“俏皮话”(如“中!”“恁说这事儿咋弄?”),既保留才子的诗书气,又增添邻家汉子的亲切感,其核心唱段《卖身为入华府》中,“我本是苏州府才子唐寅,秋香一笑动我心,为佳人扮作书童小华安,府中要把机缘寻”,以“二八板”的叙事节奏,将江南才子的细腻心事转化为中原汉子的直率表达,少了些婉转,多了份坦诚,秋香的形象则更具“中原女子的韧劲”:唱腔采用豫西调的悲凉底色,却以“快二八板”表现其聪慧果敢,面对华太师的试探,她以“一盆秋菊开得艳,不与百花争春颜”的唱词回应,既显气节又暗喻心意,华太师也不再是传统故事中的权贵符号,而是带有河南商人“精明中带豪爽”的特点,其唱段“汴梁城里数我家,良田万顷富贵华”,以“豫东调”的铿锵节奏,勾勒出中原富商的底气与烟火气。

音乐唱腔是豫剧《唐伯虎点秋香》最亮眼的艺术创新,它在保留豫剧声腔精髓的基础上,巧妙融合江南小调与河南民间音乐元素,形成“刚柔并济”的独特风格,唐伯虎的核心唱段《秋香一笑入我心》中,主旋律以“豫东调”为基础,却在转腔处融入苏州评弹的“婉转滑音”,既表现才子的多情,又暗藏中原的爽利;秋香的《画中佳人何处寻》则以“豫西调”的深沉为底,加入河南坠子的“花腔”,通过高低音区的对比,展现角色的聪慧与深情,对唱设计上,“唐伯虎与秋香书房对诗”一场,采用“豫剧流水板”与“江南小调”的轮唱,唐伯虎唱“汴梁菊花香满院”,秋香接“苏州桃花映水红”,一北一南的旋律碰撞,既推动剧情发展,又暗合“文化交融”的主题,伴奏乐器中增加了河南板胡的“高亢”与江南丝竹的“柔美”交织,文场中的唢呐吹奏《百鸟朝凤》片段,既渲染喜庆氛围,又凸显中原音乐的豪迈;武场中的铜器与堂鼓配合,将“唐伯虎智斗恶仆”的喜剧节奏推向高潮,形成“唱念做打、乐舞融合”的立体听觉体验。

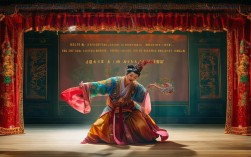

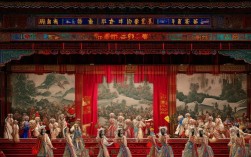

舞台美术与表演程式同样体现了豫剧的本土化智慧,布景设计摒弃了江南园林的婉约,采用中原写意风格:背景以黄河、嵩山为剪影,前景是河南民居风格的“华府”——青砖灰瓦、雕花木窗,廊柱上悬挂“忠厚传家久,诗书继世长”的楹联,细节处融入朱仙镇木版年画的色彩元素(如大红、明黄、翠绿),营造出既古朴又热烈的中原氛围,表演程式中,“唐伯虎卖身”一场借鉴了豫剧《卷席筒》的“丑角身段”,以“矮步”“翻跳”等动作表现角色的诙谐;“秋香赠帕”一场则融入豫剧《花木兰》的“水袖功”,通过水袖的“抛、接、绕”传递含蓄情意,既符合戏曲“以形写神”的美学,又赋予传统程式新的情感内涵,服装设计上,唐伯虎的襕衫采用河南特色的靛蓝色,绣以简约的云纹,区别于江南文人的水墨雅致;秋香的袄裙以大红色为主,配以金色滚边,呼应中原民间“红为贵”的审美,既显娇俏,又暗合“秋香”之名(取“枫叶经霜色愈浓”之意)。

这一版本的《唐伯虎点秋香》之所以能打动观众,根本在于它以豫剧为载体,完成了对经典故事的“文化转译”:当江南的“小桥流水”遇见中原的“黄河厚土”,当才子的“风花雪月”融入民间的“烟火人间”,故事便超越了地域与时代的限制,成为承载中原文化精神的鲜活载体,它让我们看到,传统戏曲的生命力不仅在于对经典的守护,更在于以开放的心态拥抱创新——用本土的艺术语言讲述世界性的故事,方能让古老的艺术在当代焕发新生。

豫剧《唐伯虎点秋香》与原故事核心元素对比

| 元素 | 原故事(江南文化语境) | 豫剧改编(中原文化语境) |

|---|---|---|

| 故事背景 | 苏州园林、江南文人圈 | 汴梁府邸、中原市井生活 |

| 核心冲突 | 才子对佳人的单向追求,文人式的浪漫幻想 | 智慧与权贵的对抗,民间朴素的正义观 |

| 人物性格 | 唐伯虎:风流放达;秋香:温婉被动 | 唐伯虎:雅致中带市井幽默;秋香:聪慧刚毅 |

| 音乐风格 | 昆曲的婉转悠扬,侧重文人抒情 | 豫剧的明快豪放,融合江南小调与河南民间乐 |

| 主题立意 | 文人对自由爱情与自我价值的追求 | 才子佳人+善恶有报,强调民间智慧与地域认同 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧版《唐伯虎点秋香》与其他剧种(如京剧、昆曲)版本最大的区别是什么?

A1:最大的区别在于文化语境与艺术风格的“地域化转译”,京剧版多强调“京派”的端庄大气,唐伯虎形象偏向“文武兼备”的才子;昆曲版则保留“水磨腔”的婉转,突出江南文人雅士的细腻情思,而豫剧版以中原文化为底色,将河南方言、民间音乐、市井幽默融入剧情,唐伯虎更像是“邻家才子”,唱念做打充满生活气息,舞台美术也呈现中原民居、朱仙镇年画等本土元素,整体风格更接地气,喜剧冲突更直接,体现了豫剧“俗不伤雅”的艺术特色。

Q2:豫剧《唐伯虎点秋香》中,秋香这一形象与传统故事相比有哪些创新?这些创新有何意义?

A2:创新主要体现在两方面:一是性格上,秋香从传统故事中“被动等待的佳人”转变为“主动出击的智者”,她不仅能诗善画,还敢于与华太师对答、为华安(唐伯虎)解围,唱段中“谁说女子无才德,笔墨丹青胜儿郎”直接表达女性意识;二是功能上,她不仅是爱情对象,更是“民间正义”的化身——通过拒绝恶仆、识破阴谋等情节,推动剧情的同时,传递了中原女性“外柔内刚”的品格,这些创新既符合当代观众的审美需求,也打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,让秋香成为更具独立精神的文化符号,体现了豫剧对传统人物形象的现代化重塑。