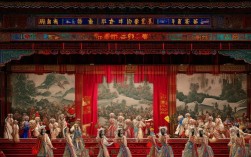

京剧《卧龙吊孝》是取材于《三国演义》的经典剧目,讲述了诸葛亮过江吊祭周瑜,以真情与智谋化解东吴与刘备集团矛盾的情节,作为言派老生的代表剧目,言菊朋的演绎赋予了这一角色独特的艺术魅力,其唱念做表皆展现出言派艺术的精髓,成为京剧史上的经典之作。

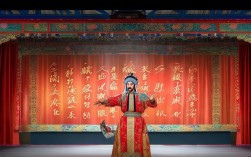

《卧龙吊孝》的故事背景设定在赤壁之战后,周瑜因嫉妒诸葛才智,屡次设计加害未果,最终气绝身亡,诸葛亮得知消息后,决定亲赴东吴吊孝,实则为巩固孙刘联盟,共抗曹操,剧中,诸葛亮在周瑜灵前的一番哭祭,既有对故人的沉痛哀悼,又有暗中化解敌意的深意,情感层次极为丰富,言菊朋塑造的诸葛亮,不同于其他流派的沉稳或刚毅,而是以“言腔”特有的婉转细腻,将人物内心的悲悯、智谋与隐忍融为一体,既有书卷气的儒雅,又有统帅的胸襟。

言菊朋的言派艺术以“脑后音”“擞音”“颤音”等独特技巧著称,在《卧龙吊孝》中,他将这些技巧运用得淋漓尽致,开场的“见灵位不由人珠泪滚滚”【导板】起调,高亢中带着苍凉,“珠泪滚滚”四字运用擞音,似断非断,将诸葛亮初见灵位时的复杂心情外化;转入【原板】“忆昔年同在帐中议事”时,脑后音的运用使唱腔显得醇厚深沉,“同在帐中”四字字头清晰,字腹饱满,字尾轻收,既符合诸葛亮军师的身份,又暗含对昔日同僚的追忆,尤其是“三足鼎立东吴稳”唱段,通过高低腔的对比和节奏的缓急变化,将诸葛亮对天下大势的洞悉与对周瑜的惋惜交织在一起,唱腔如泣如诉,情感层层递进,让观众仿佛置身灵堂,感受到那份沉重的悲怆。

念白方面,言菊朋摒弃了老生常见的“黄钟大吕”式念白,而是以京白与韵白结合的方式,赋予诸葛亮更鲜活的人物形象,灵前的祭文念白,字字铿锵,句句含情,既有文人的典雅,又有真情实感的流露,当念到“想公瑾当年,雄姿英发,何等英雄!今一旦溘然长逝,实令人痛断肝肠”时,声音由强转弱,辅以轻微的颤抖,将“痛断肝肠”四字的情感推向高潮,既是对周瑜的哀悼,也暗含对东吴将领的安抚,尽显诸葛亮的智与仁。

身段表演上,言菊朋同样注重细节刻画,跪拜时的动作沉稳而不失庄重,双手合十时指尖的微颤,拭泪时袖角的轻扬,都传递出人物内心的波澜,特别是在“哭周郎”的高潮段落,他通过眼神的变化(从凝视灵位到泪光闪烁)和身体的前倾(表现悲痛欲绝),将诸葛亮“假哭真意”的复杂心理展现得恰到好处——既有对逝者的尊重,也有对联盟大局的考量,避免了脸谱化的表演,让人物更加立体可信。

为了更直观地展现言菊朋在《卧龙吊孝》中的艺术创新,以下是其唱腔特点与传统老生流派的对比:

| 艺术元素 | 言菊朋(言派) | 传统老生(如谭派) |

|---|---|---|

| 唱腔特点 | 脑后音为主,擞音、颤音丰富,婉转曲折,注重字头字腹字尾的层次 | 以立音、膛音为主,刚劲挺拔,节奏明快 |

| 情感表达 | 偏重内敛深沉,以细腻的唱腔变化传递复杂心理 | 外放激昂,强调气势与力度 |

| 代表唱句处理 | “珠泪滚滚”:擞音运用,似断非续,表现哽咽感 | “珠泪滚滚”:直腔直板,强调悲愤情绪 |

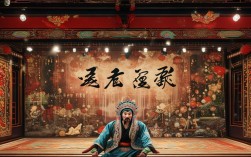

《卧龙吊孝》之所以成为言派艺术的巅峰之作,不仅在于言菊朋对唱念做表的精妙把控,更在于他对人物性格的深度挖掘,他打破了“诸葛亮即智慧”的单一认知,展现了一个有血有肉、有情有义的智者形象,既有“鞠躬尽瘁”的忠诚,也有“感时伤怀”的柔情,这种“情智交融”的演绎,让剧目超越了简单的“忠奸对立”,具备了更深刻的人文内涵,至今仍被后世演员奉为圭臬。

言菊朋的《卧龙吊孝》不仅是京剧舞台上的经典,更是言派艺术传承的重要载体,他以创新的精神改造传统,以细腻的情感塑造人物,让这一古老剧目在百年后的今天依然散发着艺术魅力,也为后世留下了宝贵的表演范本。

FAQs

问:言菊朋的《卧龙吊孝》与前人演出有何不同?

答:言菊朋在继承传统的基础上,融入言派独特的唱腔技巧(如脑后音、擲音)和表演风格,更注重诸葛亮内心的情感层次,他弱化了“智谋”的外在表现,强化了“哀悼”中的真情实感,使人物从“神化”的军师回归“人化”的智者,唱腔更委婉细腻,身段更含蓄内敛,与前人刚劲外放的演绎形成鲜明对比。

问:《卧龙吊孝》为何成为言派经典代表作?

答:该剧完美契合言派艺术“以情带声、声情并茂”的美学追求,言菊朋通过唱腔的抑扬顿挫、念白的轻重缓急、身段的一招一式,将诸葛亮“悲”“智”“仁”的复杂性格立体呈现,既展现了言派唱腔的独特魅力,又深化了人物的思想内涵,剧目情节与言派表演风格的深度融合,使其成为“唱、念、做、表”高度统一的典范,故成为言派经典。