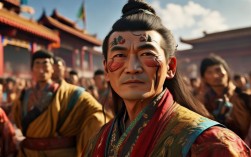

贾廷聚是当代豫剧界泰斗级的老生表演艺术家,豫剧常派艺术的杰出传人,他以数十年的舞台实践和艺术探索,塑造了众多深入人心的经典形象,为豫剧艺术的传承与发展作出了不可磨灭的贡献,1935年,贾廷聚出生于河南省临汝县(今汝州市)一个普通的农民家庭,自幼受地方戏曲文化熏陶,12岁便考入洛阳豫剧团学员班,师从豫剧名家徐铁娃,开启了长达七十余年的戏曲生涯,在学员班期间,他刻苦钻研基本功,从唱腔、念白到身段、表演,日复一日地打磨,练就了扎实的艺术功底,1953年,他首次以《打金枝》中的唐王一角登台,虽是配角,却已展现出过人的天赋和沉稳的台风。

1956年,是贾廷聚艺术生涯的重要转折点,他经豫剧大师常香玉亲自指点,正式拜入常门,成为常派弟子,在常香玉的悉心教导下,他深入研习常派“刚健明亮、大气磅礴、声情并茂”的艺术精髓,将常派唱腔的醇厚与自身嗓音的洪亮、中气十足的特点相结合,逐渐形成了自己“刚柔并济、收放自如”的演唱风格,他常对弟子说:“学戏先学人,演戏先修心”,始终将艺德修养放在首位,以对艺术的敬畏之心对待每一个角色,这种严谨的态度贯穿了他的整个艺术生涯。

在表演艺术上,贾廷聚注重“以形传神,以情动人”,他擅长通过细腻的眼神、精准的身段和富有层次感的念白,刻画人物的内心世界,无论是忠臣良将的刚正不阿,还是市井小民的质朴幽默,他都能精准把握人物性格,赋予角色鲜活的生命力,他的表演沉稳大气,台风严谨,举手投足间尽显老生行当的儒雅与威严,同时又兼具常派艺术“接地气、有生活”的特点,让观众感到既亲切又震撼,在唱腔方面,他不仅继承了常派的高亢激越,更融入了对不同人物性格的理解与创新,既能表现慷慨悲歌的壮烈,如《血溅乌纱》中“大堂”一场的悲愤高歌;也能演绎低回婉转的柔情,如《三哭殿》中李世民对子女的舐犊之情,形成了独特的艺术魅力。

贾廷聚的代表剧目丰富多样,他塑造的经典角色跨越了不同行当和时代,至今仍是豫剧舞台上的标杆之作,以下是部分代表剧目及其艺术特色:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 唱腔高亢激越,如“严天民坐大堂悲声大放”唱段,既展现了主人公的悲愤冤屈,又凸显了清官的刚正不阿;表演上通过眼神的凝滞、身段的颤抖,将“跪堂”一场的内心挣扎与坚定刻画得入木三分,成为豫剧老生行当的经典范例。 |

| 《卷席筒》 | 张仓 | 唱腔质朴幽默,带有浓郁的河南乡土气息,如“小仓娃我离了登封小县”唱段,以流畅的旋律和口语化的表达,将市井小民的机智与善良演绎得活灵活现;表演身段轻盈灵动,“卷席”“翻滚”等动作既符合人物身份,又极具观赏性,让这个“善良的小人物”深入人心。 |

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 唱腔雍容华贵,既有帝王的威严大气,又不失父辈的温情脉脉,如“孤坐江山非容易”唱段,通过沉稳的节奏和细腻的装饰音,展现了李世民的雄才大略与治国智慧;表演上帝王气度十足,面对子女时的威严与对长孙皇后的深情形成鲜明对比,层次分明。 |

| 《秦香莲》 | 陈世美 | 唱腔层次丰富,从最初的得意忘形到最后的悔恨交加,通过音量、力度的对比,将人物的复杂心理展现得淋漓尽致;表演上既有文官的儒雅,又有负心汉的冷酷,“见皇姑”一场中,眼神的躲闪与语气的变化,将陈世美的虚伪与自私刻画得入骨三分。 |

贾廷聚的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于他对豫剧艺术的传承与创新,在长达数十年的演艺生涯中,他先后主演了50余部剧目,足迹遍布全国及海外,多次参加国家级重大演出活动,先后荣获“文华表演奖”“中国戏剧梅花奖”“国家级非物质文化遗产代表性传承人”“终身成就奖”等多项殊荣,这些荣誉既是对他个人艺术造诣的肯定,也是对常派艺术传承价值的认可。

晚年的贾廷聚将更多精力投入到豫剧的传承工作中,他深知“艺术要发展,传承是根本”,先后收徒20余人,其中包括李树建、贾文龙、陈清华等当今豫剧界的领军人物,他毫无保留地将自己的艺术经验、表演技巧和常派精髓传授给年轻一代,亲自为弟子说戏、排练,从唱腔的气口到身段的细节,都严格把关,培养了众多豫剧新秀,他积极参与“豫剧进校园”“戏曲进社区”等公益活动,通过讲座、示范演出、开办公益课堂等形式,让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术,他还参与了《豫剧常唱腔选》《贾廷聚表演艺术集》等书籍和音像资料的编撰工作,系统整理和记录了常派艺术的唱腔特点与表演经验,为豫剧艺术的文献传承留下了宝贵的财富。

虽已年过八旬,贾廷聚依然活跃在舞台上,他坚持“戏比天大,艺无止境”的信念,以醇厚的唱腔、生动的表演和饱满的热情,继续为观众带来艺术的享受,他的艺术人生,不仅是对豫剧传统艺术的坚守与创新,更是对“德艺双馨”艺术家精神的生动诠释,激励着一代又一代戏曲工作者砥砺前行。

FAQs

Q1:贾廷聚的唱腔与常派创始人常香玉的唱腔有哪些异同?

A1:贾廷聚作为常派传人,其唱腔在继承常香玉大师“刚健明亮、大气磅礴、声情并茂”的基础上,又融入了自身的嗓音条件和艺术理解,形成了独特的风格,相同之处在于:都注重唱腔的气势与情感的结合,以“情”带声,通过声音的高低、强弱、快慢变化表达人物情感;都善于运用豫剧传统的“豫东调”“豫西调”等板式,唱腔醇厚饱满,富有地方特色,不同之处在于:常香玉的唱腔更具开创性和爆发力,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,以其独特的嗓音魅力和戏剧张力,开创了常派艺术的先河;而贾廷聚的唱腔则在刚劲中更显细腻与沉稳,尤其擅长通过细微的唱腔变化刻画人物内心,如《血溅乌纱》中的悲愤唱腔,既有常派的激越,又融入了自身对“清官”形象的深刻理解,更显内敛与深沉。

Q2:贾廷聚在传承豫剧艺术时,对年轻演员有哪些具体要求?

A2:贾廷聚对年轻演员的要求严格且全面,归纳起来可概括为“三心三勤”。“三心”即“初心、匠心、虚心”:要求年轻演员不忘初心,热爱戏曲艺术,耐得住寂寞;匠心打磨,对每一个唱腔、每一个身段、每一句念白都要精益求精;虚心学习,既要向前辈请教,也要向同行学习,博采众长。“三勤”即“勤学、勤练、勤思”:勤学理论知识,多读经典剧本,了解历史文化背景;勤练基本功,每天坚持喊嗓、练功,保持身体的柔韧性和嗓音的稳定性;勤于思考,在理解角色的基础上进行二度创作,不能盲目模仿,要赋予角色自己的理解,他特别强调“艺德为先”,要求年轻演员“先做人,后做戏”,在舞台上尊重艺术、尊重观众,在生活中严于律己,以高尚的艺德赢得观众的尊重。