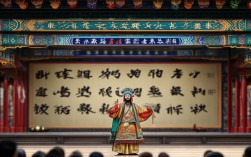

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演,深深扎根于民间沃土,在豫剧的生旦净丑各行当中,红脸(又称“红生”)以其独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上最具辨识度的行当之一,而在红脸艺术的发展长河中,景富仓版豫剧红脸以其鲜明的风格、深厚的功底和丰富的表现力,独树一帜,成为豫剧红脸流派中不可忽视的重要分支。

豫剧红脸的历史渊源可追溯至清代,早期多扮演关羽、赵匡胤、包拯等身份特殊、性格鲜明的男性角色,因面部勾红脸而得名,逐渐形成以唱功为主、做派为辅的艺术特点,景富仓版红脸正是在这一传统基础上,结合自身嗓音条件与艺术理解,创新发展而成的独特风格,景富仓作为河南商丘籍豫剧表演艺术家,自幼痴迷戏曲,师承多位红脸名家,在继承唐玉成、唐喜成等前辈艺术精髓的同时,大胆融入地域音乐元素与时代审美,形成了“嗓音洪亮而不失细腻,行腔豪迈而不乏深情,表演威猛中见儒雅”的艺术特质。

景富仓版豫剧红脸的艺术特色,集中体现在唱腔、表演和人物塑造三个维度,其独特之处可概括为“刚柔相济、声情并茂、形神兼备”。

唱腔方面,景富仓以“大本腔”(真声)为基础,嗓音醇厚如钟,音域宽广,高音区不显尖锐,低音区不显沉闷,尤其擅长运用“炸音”(爆发性真音)和“脑后音”(头腔共鸣)增强唱腔的冲击力,在传统红脸“满弓满调”的演唱基础上,他注重气口的控制与情感的层次表达,如《辕门斩子》中杨六郎的“见老娘施一礼躬身下拜”,唱腔从沉稳的叙述逐渐转向激昂的诉说,“拜”字以“脑后音”托腔,既表现了杨六郎对母亲的孝道,又暗含了边关将帅的威严;而在《刘墉下南京》的“见皇姑”选段中,他则以“擞腔”(装饰性颤音)和“滑腔”(音高滑动)表现刘墉的机智与隐忍,唱腔中既有豫剧的“土味”,又不失文雅,打破了红脸“只会吼”的刻板印象。

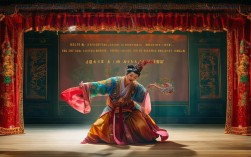

表演方面,景富仓强调“做派为心,程式为形”,将红脸角色的“威、猛、刚、毅”与人物的“情、义、忠、孝”深度融合,他注重眼神的运用,如扮演关羽时,眼神从“丹凤眼”的温润到“卧蚕眉”的威严,通过眼神的细微变化展现人物从“义薄云天”到“怒目而视”的心理转变;身段上,他继承红脸“扎架”(亮相)的传统,动作大开大合却不显僵硬,如《闯幽州》中杨继业的“趟马”,通过腰马合一的功底,将老将出征的悲壮与豪迈展现得淋漓尽致,马鞭挥舞间似有千军万马,令观众身临其境。

人物塑造方面,景富仓摒弃“千人一面”的表演模式,深入挖掘角色内心,赋予红脸人物以“人性温度”,他笔下的包拯,不仅是“铁面无私”的青天,更是体恤民情的父母官,在《铡美案》中“驸马爷近前看端详”的唱段里,他通过唱腔的抑扬顿挫,表现包拯对陈世美既痛恨又惋惜的复杂情感;他塑造的赵匡胤,既有“黄袍加身”的帝王霸气,也有“杯酒释兵权”的政治智慧,在《斩黄袍》中“孤王酒醉桃花宫”的唱段中,以醉态中的清醒,演绎了帝王的权谋与无奈。

以下为景富仓版豫剧红脸艺术特色的核心要素梳理:

| 艺术维度 | 核心特点 | 代表表现 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 大本腔为基础,融合炸音、脑后音,气口绵长,情感细腻 | 《辕门斩子》“见老娘”唱段的“脑后音”托腔;《刘墉下南京》“擞腔”表现机智 |

| 表演 | 扎架稳健,眼神传神,身段大开大合 | 《闯幽州》“趟马”展现老将悲壮;《铡美案》“亮相”突出包拯威严 |

| 人物塑造 | 注重内心挖掘,赋予角色人性温度 | 《斩黄袍》赵匡胤的“醉态清醒”;《铡美案》包拯的“痛恨与惋惜” |

景富仓版红脸的代表剧目多为传统戏与新编剧目结合,既有《辕门斩子》《刘墉下南京》《闯幽州》等经典老戏,也有《焦裕禄》《七品芝麻官》等现代戏改编的红脸角色。《闯幽州》中的杨继业堪称其“看家戏”,剧中“叹五更”唱段,景富仓以“大本腔”为主,辅以“哭腔”表现老将的悲愤,从“一更里”的无奈到“五更里”的决绝,唱腔层层递进,声声泣血,成为豫剧红脸唱腔的典范;《焦裕禄》中,他突破红脸传统行当限制,将红脸的“刚”与干部的“柔”结合,以质朴的唱腔和贴近生活的表演,塑造了“县委书记的榜样”形象,让红脸艺术在当代舞台上焕发新生。

在传承方面,景富仓不仅坚守舞台,更致力于培养新人,他常说“红脸不能只靠嗓子,得懂戏、懂人、懂情”,教学中他注重“因材施教”,根据弟子的嗓音条件设计唱腔,强调“以情带声、以形传神”,其弟子多活跃在河南各地的豫剧团中,如青年演员李红宾,其唱腔中既有景富仓的“炸音”功底,又融入了现代审美,成为新一代红脸的代表人物之一,景富仓还通过讲座、录制教学视频等方式,将红脸艺术的“口传心授”转化为可留存的教学资料,为豫剧红脸的传承与发展奠定了坚实基础。

相关问答FAQs

问题1:景富仓版豫剧红脸与其他红脸流派(如唐玉成派、唐喜成派)的主要区别是什么?

解答:唐玉成派是豫剧红脸的早期流派,以“大本腔”高亢激越、风格粗犷著称,唱腔多“满弓满调”,注重气势;唐喜成派则开创“二本腔”(假声)与“大本腔”结合的唱法,风格细腻委婉,擅长表现文武老生;景富仓版在继承唐玉成派“大本腔”根基和唐喜成派“声腔变化”技巧的基础上,更强调“情感表达”与“人物塑造”,唱腔上“刚柔并济”,既有炸音的爆发力,又有擞腔的细腻感,表演上注重“形神合一”,将红脸的“威”与人物的“情”深度融合,更具现代审美特征。

问题2:景富仓版红脸的代表剧目中,哪一出戏最能体现其“形神兼备”的艺术追求?

解答:《闯幽州》中杨继业的“叹五更”唱段最能体现其“形神兼备”的艺术追求,此段唱腔中,景富仓通过“大本腔”的低沉、“炸音”的激昂和“哭腔”的悲愤,展现了杨继业老将被困幽州、报国无门的绝望;表演上,他通过眼神的凝视、颤抖的双手和稳健的扎架,将杨继业的“忠”(忠君爱国)、“勇”(勇闯幽州)、“悲”(壮志未酬)刻画得入木三分,唱腔与表演高度统一,既有红脸行当的程式美,又有人物内心的真实感,被誉为“红脸艺术形神合一的典范”。