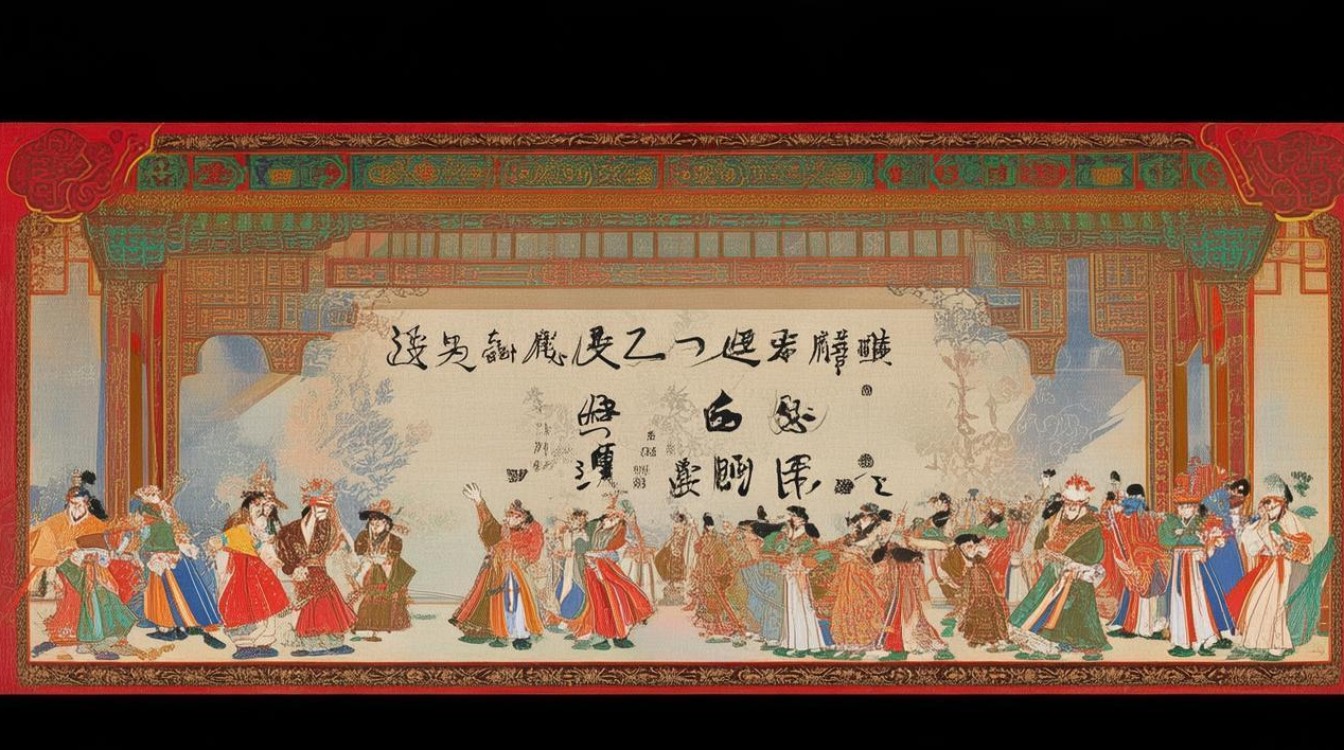

电影豫剧《辕门斩子》是中国传统戏曲中的经典剧目,取材于北宋杨家将故事,以杨六郎杨延昭镇守三关、斩子立威为核心冲突,展现了忠孝节义的家国情怀与人物内心的矛盾挣扎,作为豫剧电影的重要版本,全集通过舞台艺术的影像化呈现,将豫剧的高亢激昂与人物塑造的细腻深刻相结合,成为观众了解传统戏曲艺术的经典载体。

剧情脉络:家国大义与骨肉亲情的激烈碰撞

《辕门斩子》的故事背景设定在北宋年间,辽国入侵,杨延昭奉命镇守边关,其子杨宗保为破天门阵,私自出关与穆桂英交战,被穆桂英生擒并招亲,杨延昭得知后,以“军令如山”“私通敌营”为由,下令将杨宗保绑在辕门斩首,以正军威,剧情围绕“斩”与“救”展开:佘太君(杨母)以“母命”求情,八贤王赵德芳以“王命”劝解,杨延昭在“国法”与“家情”间反复挣扎,最终在穆桂英搬来救兵、承诺破阵立功后,赦免杨宗保,罚其戴罪立功。

剧情发展环环相扣,矛盾层层递进:开端是杨宗保“违令招亲”,埋下冲突伏笔;发展是杨延昭“怒斥宗保”,展现其刚正不阿的性格;高潮是佘太君、八贤王“辕门保本”,将家庭矛盾推向顶点;结局是穆桂英“献策破敌”,以家国大义化解危机,全剧通过“斩子”这一极端事件,深刻揭示了传统伦理中“忠孝不能两全”的困境,最终以“忠”为先、以“国为重”的价值取向收尾,彰显了杨家将“精忠报国”的精神内核。

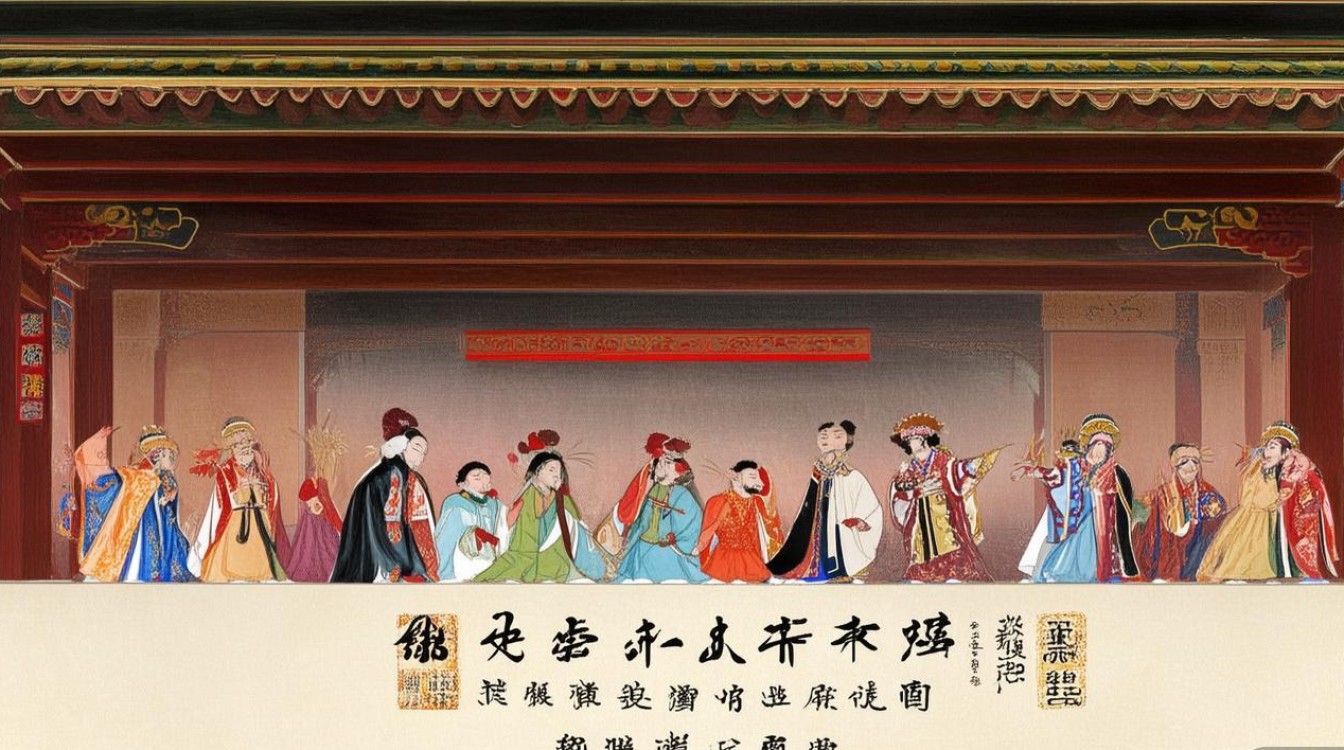

人物形象:立体丰满的传统戏曲典型

剧中主要人物性格鲜明,通过唱、念、做、打的舞台表演,塑造了极具感染力的戏曲形象:

-

杨延昭(老生行当):作为三关元帅,杨延昭是“军法无情”的化身,他面冷心热,对子严苛实则是为了整肃军纪、抵御外敌,面对佘太君的眼泪和八贤王的劝说,他唱道:“王子讲情我不依,太君讲情不为起,非是俺六郎心肠狠,军令如山谁敢违!”既展现了铁面无私的“帅威”,又暗藏对儿子的舐犊情深,人物层次丰富。

-

佘太君(老旦行当):作为杨母,她以“母爱”对抗“军法”,唱腔中既有对孙子的疼惜,又有对儿子“刚愎自用”的嗔怪,她搬出“家法”与杨延昭对峙,唱道:“想当年你父挂帅印,辕门斩子也留名,今日你把宗保斩,老身怎对众将军?”既体现了家族长辈的威严,又流露出传统母亲的慈爱,成为剧情中“人情”的代表。

-

穆桂英(刀马旦行当):作为杨宗保之妻,她英姿飒爽、智勇双全,虽未直接参与“辕门保本”,但其“献策破天门阵”的举动,将个人情感与家国大义结合,打破了传统女性“弱者”的形象,她的登场不仅推动了剧情转折,更强化了“巾帼不让须眉”的主题。

-

杨宗保(小生行当):作为年轻一代,他冲动、重情,既有“少年将军”的锐气,又有“触犯军令”的莽撞,被绑辕门时,他唱道:“父帅要把孩斩首,孩儿心中似油熬”,既表现了对死亡的恐惧,也暗含对父亲“不近人情”的委屈,展现了成长中的年轻人形象。

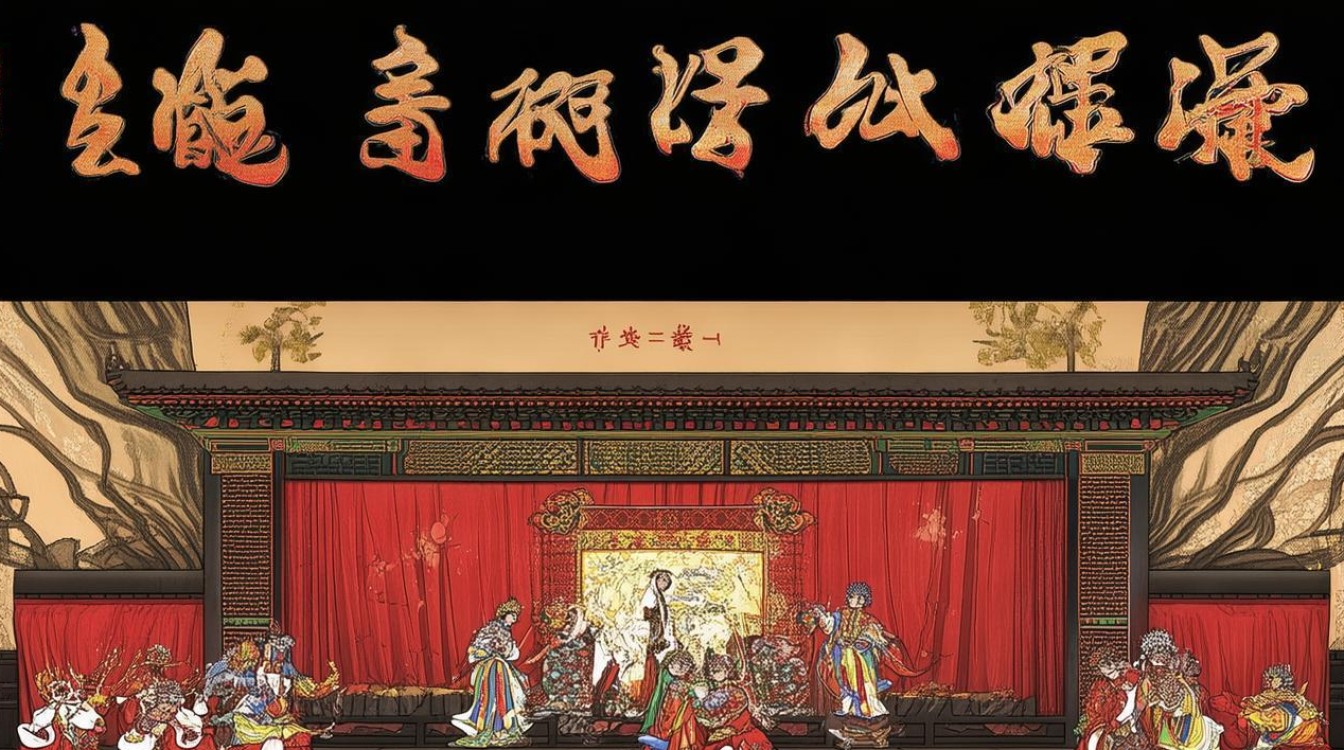

豫剧艺术特色:唱腔激越与程式化表演的完美融合

作为豫剧的经典剧目,《辕门斩子》充分展现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的艺术特点:

-

唱腔设计:全剧以豫剧“豫东调”和“豫西调”为基础,杨延昭的唱腔苍劲有力,多用“炸音”表现其刚毅;佘太君的唱腔低回婉转,拖腔中蕴含深情;穆桂英的唱腔则高亢明快,体现其飒爽性格,经典唱段如杨延昭的《未开言来珠泪落》、佘太君的《一见宗保绑法场》,通过“慢板”“二八板”“流水板”的转换,将人物情感推向高潮。

-

程式化表演:戏曲的“虚拟性”和“程式化”在剧中体现得淋漓尽致,如“绑子”一场,通过演员的“甩发”“跪步”“甩袖”等动作,无需道具即可展现杨宗保的绝望与挣扎;“辕门”场景则以一桌二椅为基底,通过“起霸”“亮相”等程式,营造出元帅帐的威严氛围。

-

武戏编排:穆桂英与杨宗保的对战场面,融入了豫剧“靠架”“打出手”等武打技巧,演员翻腾跳跃、刀枪棍棒交加,既展现了戏曲的“武戏文唱”,又增强了剧情的观赏性。

电影版的艺术呈现:舞台艺术的影像化升华

豫剧电影《辕门斩子》通过镜头语言与舞台艺术的结合,让传统戏曲更具现代传播力:

-

镜头调度:电影采用多机位拍摄,特写镜头捕捉演员的眼神与微表情,如杨延昭斩子时的犹豫佘太君落泪时的痛心,强化了人物内心戏;全景镜头则展现辕门的宏大场景,营造“军法如山”的压迫感。

-

场景还原:电影保留了舞台布景的写意性,同时通过实景与特效结合,如“三关”的城墙、“天门阵”的虚影,既保持了戏曲的“虚拟美”,又增强了画面的真实感。

-

音效处理:电影对唱腔、锣鼓、武打音效进行了精细化处理,如杨延昭怒斥时的重锣鼓点,与唱腔形成“声画同步”,增强了戏剧冲突的张力。

主要人物与行当对应表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段(节选) |

|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 老生 | 刚正不阿、外冷内热 | “未开言来珠泪落,尊声贤弟听我说……” |

| 佘太君 | 老旦 | 慈爱威严、深明大义 | “一见宗保绑法场,不由老娘怒满腔……” |

| 穆桂英 | 刀马旦 | 英勇善战、智勇双全 | “穆桂英在阵前传将令,天门阵上立奇功……” |

| 杨宗保 | 小生 | 冲动重情、知错能改 | “父帅要把孩斩首,孩儿心中似油熬……” |

相关问答FAQs

Q1:《辕门斩子》中杨延昭为何坚持斩子,难道真的不念父子之情吗?

A1:杨延昭坚持斩子并非不念父子之情,而是出于“军法如山”的统帅原则和“抵御外敌”的家国大义,当时北宋边疆动荡,辽国频繁入侵,军纪是军队战斗力的核心,杨宗保私自出关、招亲敌将,若不严惩,必会导致军心涣散、边疆失守,他在唱段中提到“王子讲情我不依,太君讲情不为起”,表面是“不近人情”,实则是以“国法”为先,牺牲个人情感保全大局,这种“忠孝不能两全”的抉择,正是杨家将精神的深刻体现。

Q2:豫剧电影《辕门斩子》与舞台版相比,在艺术表现上有哪些独特之处?

A2:豫剧电影《辕门斩子》在保留舞台版核心程式的基础上,通过影像化手段实现了艺术升华:一是镜头语言的运用,特写、近景等镜头放大了演员的细微表情,如杨延昭内心的挣扎、佘太君的痛心,使人物情感更直观;二是场景的虚实结合,舞台版的“一桌二椅”被赋予更丰富的视觉元素,如辕门的旗幡、战场的烟雾,既保持了戏曲的写意性,又增强了场景的真实感;三是音效的层次感,电影对唱腔、锣鼓、武打音效进行了分轨处理,使唱腔更清晰、武打更震撼,突破了舞台版的听觉局限,这些创新让传统戏曲艺术更符合现代观众的审美需求,扩大了传播范围。