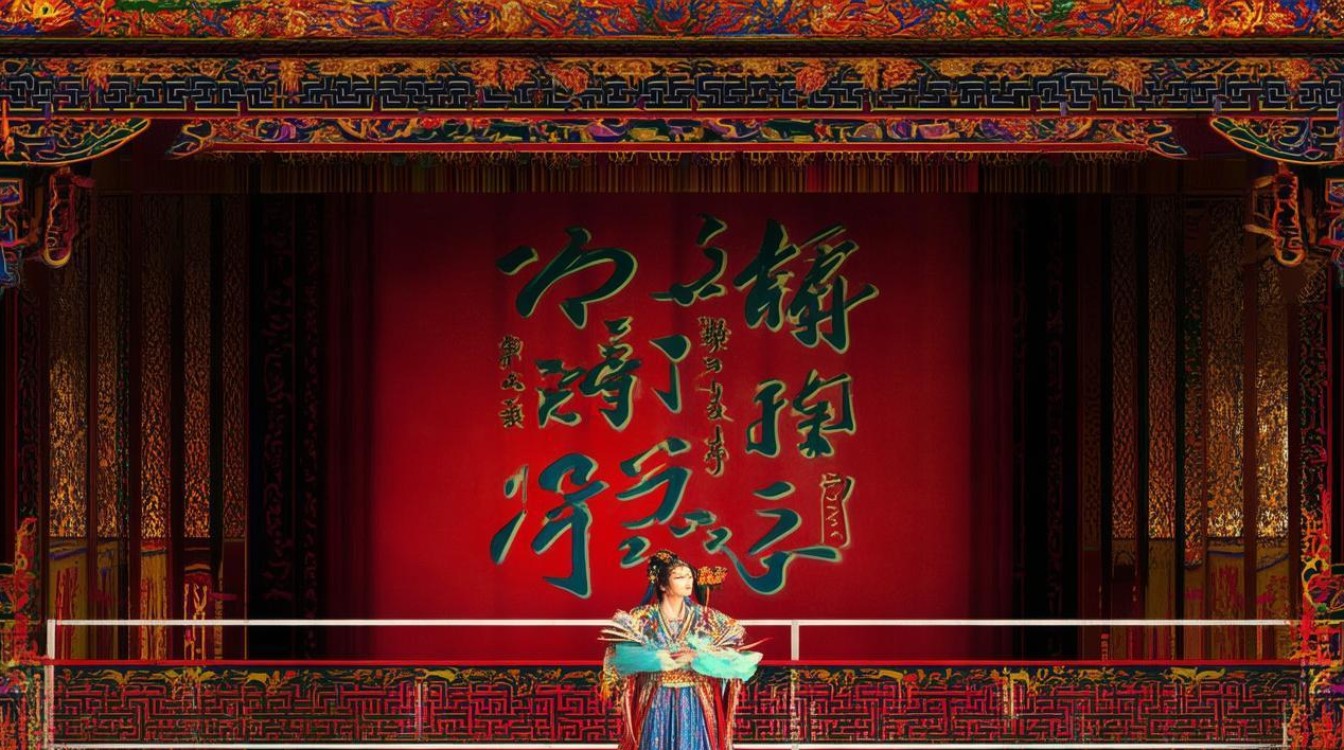

在豫剧的璀璨星河中,马金凤先生的艺术光芒如同中州大地上最耀眼的牡丹,热烈而持久,而“未开言来珠泪落,尊声太娘细听我根苗”这句经典唱词,出自她亲授的豫剧《穆桂英挂帅》,不仅是对人物内心的精准刻画,更是马派艺术“以声塑形、以情动人”的生动注脚,这句唱词如同一把钥匙,开启了无数观众对豫剧“帅旦”艺术的想象,也凝结了马金凤先生毕舞台生涯的智慧与心血。

马金凤先生1922年出生于山东曹县,自幼随父学唱河南梆子,12岁登台演出,以“花旦”行当崭露头角,她在艺术生涯中不断突破自我,根据自身嗓音宽厚、中音区醇厚的特点,将山东梆子的“大本腔”与河南梆子的“豫东调”相融合,创造出独具一格的“马派”唱腔——其音域宽广,气势磅礴,既有“大口落音”的苍劲,又不失“吐字如珠”的清晰,尤其擅长塑造英姿飒爽、气度恢宏的中帼英雄形象。《穆桂英挂帅》中的穆桂英,正是她艺术生涯中最具代表性的角色,而“未开言来”这段唱,便是穆桂英形象“破壁”的关键。

“未开言来”:人物内心的“有声雕塑”

《穆桂英挂帅》的故事背景设定在北宋年间,辽军入侵,佘太君深明大义,说服已卸甲归田的穆桂英挂帅出征,当佘太娘捧出“帅印”,劝勉穆桂英以国事为重时,穆桂英内心经历了从委屈、愤懑到觉醒、坚定的复杂转变。“未开言来珠泪落”一句,正是这一转变的起点——此时的穆桂英已年过半百,曾因朝廷猜忌负气离开战场,二十年间,她从意气风发的“穆柯寨主”变为柴门内的寻常妇人,当国家再次需要她时,既有对过往不公的隐痛,更有对家国天下的赤诚。

马金凤先生演绎这句唱时,并未刻意渲染悲戚,而是用一种“压着嗓音的哽咽”传递出人物的克制与深沉,她的“落泪”不是软弱,而是英雄迟暮的感慨与壮志未酬的焦虑,紧接着“尊声太娘细听我根苗”,唱腔陡然转为坚定,旋律上扬,如同拨云见日,既表现了对佘太娘的尊重,更流露出“虽千万人吾往矣”的决绝,这种“先抑后扬”的处理,将穆桂英从“凡人”到“英雄”的蜕变浓缩在短短两句唱词中,让观众在瞬间触摸到人物的灵魂。

从技术层面看,这句唱的“声腔设计”极具匠心,马金凤先生运用“脑后音”与“胸腔共鸣”的结合,使“珠泪落”三字带着沉甸甸的分量,仿佛泪水不是从眼角滑落,而是从心底涌出;而“细听我根苗”的“听”字,通过延长音和渐强处理,既是对佘太娘的回应,也是对自我身份的重申——她不仅是穆桂英,更是大宋的“穆元帅”,这种“声随情动、腔由心生”的演唱,打破了传统戏曲“重技轻情”的桎梏,让人物形象有了呼吸与温度。

马派艺术的“密码”:从“唱腔”到“人戏合一”

“未开言来”的经典,离不开马金凤先生对“马派艺术”体系的构建,她曾说:“演戏要‘装龙像龙,装虎像虎’,但更要装出‘人’的魂。”这种“魂”,正是对人物性格、身份、情感的精准把握,在《穆桂英挂帅》中,她不仅唱腔独树一帜,表演更是“形神兼备”:

- 身段:穆桂英出场时,马金凤先生以“慢移莲步”表现久疏战阵的生疏,但当捧起帅印,眼神骤然锐利,身姿挺拔如松,一个“亮相”便尽显“帅”字真谛;

- 念白:她摒弃了传统旦角的柔媚念白,改用“刚健爽朗”的“京白”与“韵白”结合,既符合穆桂英山寨出身的豪爽,又保留了元帅的威严;

- 细节:唱到“想当年我梨山操兵演阵”时,她微微扬起下巴,手指轻点前方,仿佛眼前重现千军万马;唱到“恨王强搬弄是非是非”时,又紧握双拳,牙关微咬,将二十年的委屈化作无声的控诉。

这种“唱、念、做、打”的深度融合,让穆桂英这一角色突破了“类型化”的局限,成为有血有肉的“立体人”,而“未开言来”这段唱,正是马金凤先生“人戏合一”理念的集中体现——她不是在“演”穆桂英,而是“成为”穆桂英:她的声音是穆桂英的嗓音,她的呼吸是穆桂英的呼吸,她的泪水是穆桂英的泪水,这种境界,正是无数戏曲演员毕生追求的艺术巅峰。

豫剧的“活化石”:从舞台到传承

马金凤先生的艺术生涯跨越八十年,见证了豫剧从“草台班子”到“大剧种”的蜕变,她不仅将豫剧带进中南海,为毛泽东、周恩来等党和国家领导人演出,更将豫剧推向国际舞台,让“大平调”的独特魅力征服了海内外观众,而“未开言来”这段唱,也随着她的演出,成为豫剧最具辨识度的“文化符号”之一。

晚年的马金凤先生依然致力于豫剧传承,她收徒不问出身,只看“心诚与灵性”,弟子们遍布大江南北,小香玉、苗文华等“豫剧新势力”都曾受其亲授,她常说:“戏是演给老百姓看的,不能忘了根。”这种“扎根民间、服务人民”的艺术观,让她的作品始终保持着旺盛的生命力。“未开言来”的唱腔依然在戏曲舞台上回响,年轻演员们在模仿中学习,在学习中创新,让马派艺术在新时代焕发出新的光彩。

马金凤代表剧目与艺术成就一览

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 | 社会影响 |

|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 唱腔高亢激昂,表演英武飒爽,塑造“帅旦”典范 | 1959年进京演出,获誉“洛阳牡丹”,成为豫剧现代戏改革里程碑 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 融合“文武旦”特点,唱腔刚柔并济,展现巾帼英雄从军历程 | 改编为电影后风靡全国,推动豫剧在全国的普及 |

| 《杨八姐游春》 | 杨八姐 | 唱腔俏皮灵动,表演活泼大胆,打破传统旦端重形象 | 成为基层演出“常青树”,深受农村观众喜爱 |

| 《对花枪》 | 姜桂芝 | 唱腔苍劲悲怆,表演深沉内敛,演绎老年英雄的柔情与刚烈 | 开创“老年旦”表演新路径,丰富豫剧人物塑造维度 |

相关问答FAQs

Q1:马金凤先生的“大口落音”唱腔有何独特之处?

A:“大口落音”是马派唱腔的核心标志,指演唱时咬字幅度大,声音洪亮饱满,尤其注重尾字的“落音”处理,如“珠泪落”的“落”字,她会用“喷口”送出,声音如金石掷地,既有力度又有穿透力,这种唱腔源于山东梆子的“大本腔”,但马金凤先生结合自身嗓音特点,融入豫东调的“花腔”,使高音不尖、低音不沉,形成“响而不噪、厚而不浊”的独特音色,尤其适合表现英雄人物的豪迈气概。

Q2:“未开言来马金凤”这段唱为何能成为豫剧经典?

A:这段唱的经典性体现在三方面:一是人物塑造的精准性,通过两句唱词将穆桂英的复杂内心(委屈、觉醒、坚定)浓缩呈现,让观众瞬间共情;二是唱腔设计的艺术性,“先抑后扬”的旋律、“脑后音”与“胸腔共鸣”的结合,既展现了马派唱腔的魅力,又服务于情感表达;三是文化传承的代表性,它不仅是马金凤先生艺术生涯的缩影,更成为豫剧“帅旦”艺术的标杆,承载着豫剧“以情动人、以美育人”的文化精神。