豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而“包龙图戏谱”则是豫剧艺术宝库中极具代表性的分支,专以北宋名臣包拯(人称“包青天”)为主角的系列剧目,这些戏谱不仅承载着中国传统戏曲的表演程式,更凝聚着民间对正义、公平的朴素追求,通过跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象,塑造了包拯铁面无私、清正廉明的“青天”形象,成为豫剧舞台上久演不衰的经典。

豫剧包龙图戏谱的核心剧目与剧情内核

豫剧包公戏多以包拯在开封府任职期间的经历为背景,围绕“断案如神”“惩恶扬善”展开,既有对权贵豪强的无情打击,也有对弱势百姓的深切同情,形成“情、理、法”交织的戏剧张力,其中最具代表性的剧目包括《铡美案》《铡包勉》《秦香莲》《打龙袍》《下陈州》等,每一部戏谱都通过独特的情节冲突,塑造了包拯立体丰满的人物形象。

以《铡美案》为例,剧情围绕陈世美中状元后抛妻弃子、招为驸马,其妻秦香莲携儿女进京寻夫反被驱赶,最终包拯不顾国太、公主的求情,依法将陈世美铡于铡刀之下,戏谱中“闯宫”“见皇姑”“铡美”等经典场次,通过包拯与秦香莲的对话、与陈世美的对质、与皇权的博弈,既展现了包拯对百姓疾苦的怜悯(“见香莲把我的肝肠痛断”),也凸显了他“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,而《铡包勉》则聚焦亲情与国法的冲突:包拯的侄子包勉贪赃枉法,犯下死罪,包拯在嫂子(包拯嫂子即包勉母亲)的哭求下,最终忍痛铡侄,以“公私分明”的抉择诠释了“清官”的底线。

这些戏谱的剧情虽多虚构,却根植于历史原型包拯“立朝刚毅”“关节不到,有阎罗包老”的史实记载,将历史人物的品格与民间想象结合,创造出“包青天”这一跨越时代的文化符号。

豫剧包龙图戏谱的艺术特色

豫剧包公戏的艺术魅力,不仅在于引人入胜的剧情,更在于其独特的表演程式、唱腔设计与人物塑造,形成了鲜明的“包派”风格。

行当与表演:黑头的“威”与“情”

包拯在豫剧中属“黑头”行当(净行分支),以黑色脸谱象征铁面无私,额头一弯新月纹(或月牙)寓意“昼断阳、夜断阴”,象征其明察秋毫、断案如神的神性,表演上,黑头演员需通过身段、念白、眼神的配合,展现包拯的威严与柔情:如升堂断案时,步伐沉稳有力(“方步”),甩袖、捋髯的动作刚劲有力,凸显官威;面对冤民时,则眼神中流露怜悯,唱腔放缓,语气柔和,体现“为民做主”的悲悯,秦香莲》中“见皇姑”一场,包拯面对公主的刁难,既保持官员的礼节,又暗含对秦香莲的同情,通过“抑扬顿挫”的念白(“驸马爷近前看端详”)展现其内心的矛盾与坚定。

唱腔设计:豫东调与豫西调的融合

豫剧唱腔分为豫东调(男腔高亢激越,女腔活泼明亮)与豫西调(男腔苍凉深沉,女腔婉哀),包公戏多融合两派特点,形成“刚柔并济”的唱腔风格,如《铡美案》中包拯的“包龙图打坐在开封府”,以豫西调的“大慢板”起腔,唱腔低沉厚重,展现包拯升堂前的威严;中间转“二八板”“流水板”,节奏加快,情绪激昂,痛斥陈世美的忘恩负义(“我劝你认香莲回乡转,母子们享荣华免得祸端”),最后以“甩腔”收尾,斩钉截铁,凸显执法决心,而《秦香莲》中“见嫂娘”的唱段,则融入豫东调的“悲苦音”,唱腔哀婉,情感细腻,表现包拯对嫂子的愧疚与对侄子之死的痛心,打破了“清官不近人情”的刻板印象。

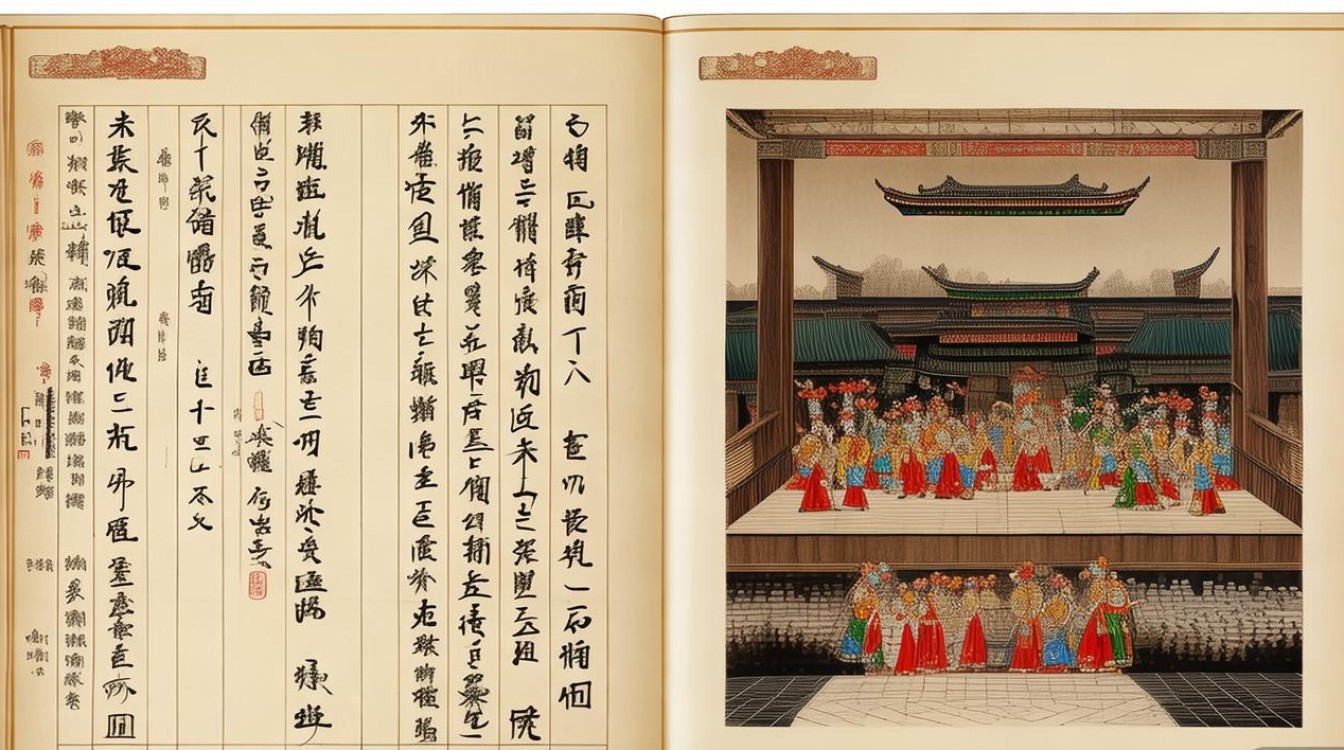

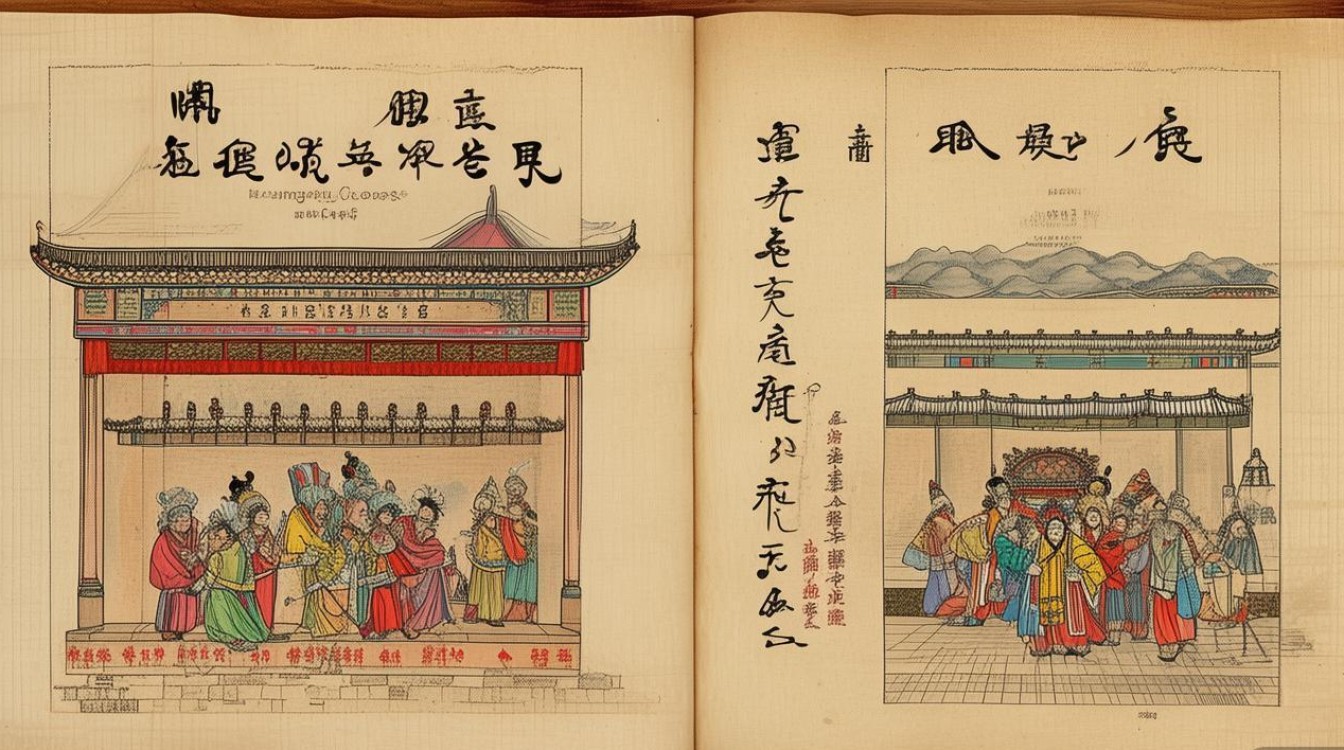

舞台美术:程式化与象征性

豫剧包公戏的舞台美术遵循“写意”原则,通过程式化的道具与布景营造氛围,如包拯的官服为黑色蟒袍,胸前绣“獬豸”(象征公正),手持“月牙铜铡”(代表皇权与法律的结合),公堂背景仅设“明镜高悬”匾额与“回避”“肃静”牌匾,通过演员的表演与观众的想象,构建出“肃穆森严”的公堂场景,道具中,“铡刀”不仅是刑具,更是正义的象征,在《铡美案》《铡包勉》等剧目中,铡刀的“亮相”(如演员举起铡刀的定格动作)成为全剧的高潮,视觉冲击力极强。

经典剧目一览表

| 剧目名称 | 剧情核心冲突 | 经典唱段/场次 | 行当配置 |

|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 陈世美抛妻弃子,包拯铡陈护法 | “包龙图打坐在开封府”“闯宫” | 黑头(包拯)、旦(秦香莲)、净(陈世美) |

| 《铡包勉》 | 包勉贪赃枉法,包拯大义灭亲 | “见嫂娘”“铡侄” | 黑头(包拯)、老旦(包拯嫂子) |

| 《秦香莲》 | 秦香莲告状,包拯不畏皇权为其伸冤 | “见皇姑”“琵琶词” | 黑头(包拯)、青衣(秦香莲) |

| 《打龙袍》 | 李后流落民间,包拯为其讨回公道 | “劝千岁杀字休出口”“打龙袍” | 黑头(包拯)、老旦(李后) |

| 《下陈州》 | 包拯奉旨陈州放粮,惩处贪官刘得 | “赶脚”“放粮” | 黑头(包拯)、丑(衙役) |

文化内涵与当代价值

豫剧包公戏之所以历久弥新,根本在于其承载的“清官文化”与“正义信仰”,在封建社会,底层百姓面对权贵压迫时,将希望寄托于“包青天”式的清官,通过戏剧实现“善恶有报”的精神慰藉;而在当代,这些戏谱仍具有现实意义:包拯的“不畏权贵”“执法公正”“心系百姓”等品格,与社会主义核心价值观中的“公平”“法治”“为民”相契合,成为传承中华优秀传统文化、弘扬正能量的载体,许多院团对传统包公戏进行创新改编,如加入现代舞美、调整剧情节奏,使其更符合年轻观众的审美,让“包龙图”的故事在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧包公戏中,包公的脸谱为什么是黑脸,额头还有月牙?

A:包公的黑脸脸谱象征“铁面无私”,黑色代表严肃、刚正,寓意其不惧权贵、公正断案;额头月牙的来源有二:一是民间传说中包拯“夜断阴间昼断阳”,月牙象征其能同时处理阴阳两界的案件,明察秋毫;二是“月牙”谐音“月正”,寓意“光明磊落、断案如日”,是对其品格的艺术化提炼,也是戏曲脸谱中“以形写神”的典型体现。

Q2:豫剧包公戏的经典唱段为何多采用“慢板”与“流水板”结合的板式?

A:慢板节奏舒缓、旋律深沉,适合表现包拯升堂前的威严、内心的沉思或对百姓的怜悯(如《铡美案》中“见秦香莲”的慢板唱段,情感深沉);流水板节奏明快、铿锵有力,适合表现包拯痛斥奸佞、果断决策的激昂情绪(如“铡美”时的流水板,唱腔斩钉截铁),两者结合既能展现人物性格的复杂性(威严与柔情并存),又能通过节奏变化推动剧情高潮,增强戏剧感染力,是豫剧“以声塑人”传统手法的集中体现。