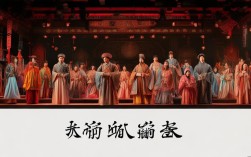

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,孕育了众多艺术大师,而常香玉先生无疑是其中最具代表性的人物之一,她创立的常派艺术以“字正、腔圆、韵足、味浓”著称,成为豫剧旦行艺术的重要流派,为了让常香玉先生的艺术精髓得以永续传承,“豫剧常大师音配像”工程应运而生,这一工程不仅是对老一辈艺术家艺术生命的抢救性保护,更是连接传统与当代、让经典艺术焕发新生的桥梁。

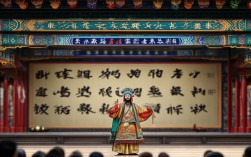

常香玉先生从艺八十余载,以精湛的唱腔、细腻的表演和崇高的艺德,奠定了她在豫剧界的泰斗地位,她的艺术生涯始于河南巩县,幼年随父学艺,以“常派”创始人闻名,代表作《花木兰》《拷红》《断桥》《大祭桩》等剧目,至今仍是豫剧舞台上的经典。《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以激昂高亢的旋律和铿锵有力的节奏,塑造了巾帼英雄的花木兰形象,成为几代中国人的共同记忆;而《拷红》中“在绣房我亲事懒提”的唱段,则以俏皮委婉的腔调,将红娘的聪慧灵动演绎得淋漓尽致,常香玉先生的唱腔融合了豫东调、豫西调之长,既有豫东调的奔放豪迈,又有豫西调的深沉细腻,形成了刚柔并济、大气磅礴的艺术风格,这种独特的“常派”韵味,正是音配像工程需要精准还原的核心。

“音配像”工程,顾名思义,是以艺术家的原始录音为“音”,由当代演员按照录音的唱腔、节奏、情感进行对口型表演,录制视频,形成“音像合一”的艺术作品,这一工程的初衷,是为了解决传统戏曲“人走艺绝”的困境——许多老艺术家的经典唱段因年代久远、缺乏影像资料,仅靠录音或文字记载难以完整呈现其艺术精髓,常香玉先生的音配像工程,自启动以来便以“还原原貌、传承神韵”为原则,组织专家学者对常先生的录音资料进行系统整理,邀请常派传人及优秀青年演员参与配像,力求在尊重原作的基础上,让常派艺术以更直观的方式走进当代观众的视野。

常香玉音配像的制作过程堪称一场“艺术考古”与“当代演绎”的深度融合,在资料整理阶段,团队需要从大量历史录音中筛选出音质清晰、表演完整的版本,常香玉先生的录音多为上世纪50至80年代的现场实况或 studio 录音,部分录音因技术条件限制存在杂音、失真等问题,需要通过数字化技术进行修复。《大祭桩》中“婆母娘道她不孝顺”的唱段,原始录音中背景音较杂,音频工程师经过降噪、均衡调整等处理,使常先生苍劲有力的唱腔得以清晰呈现,在配像演员的选择上,团队严格遵循“形神兼备、以神为主”的标准,配像演员不仅要具备扎实的常派唱腔功底,更要深刻理解常先生在表演中的情感表达、身段设计,如《花木兰》的配像由常派第三代传人虎美玲担纲,她不仅精准还原了常先生标志性的“垛板”唱法,在“羞答答施礼拜上将军”等身段表演中,也通过眼神、手势的细微变化,再现了花木兰从普通女子到巾帼英雄的心理转变,在录制阶段,配像演员需逐字逐句对照录音,确保口型、气息、情感节奏与原声高度契合,同时通过高清摄像技术捕捉演员的表演细节,最终形成既有历史厚重感又不失现代审美价值的音像作品。

以下是常香玉先生部分代表剧目音配像工程的概况,通过表格可更直观地了解其成果:

| 剧目名称 | 录音年代 | 原版录音特点 | 配像演员 | 收录平台/专辑 |

|---|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 1959年 | 现场实况录音,观众掌声热烈,唱腔激昂高亢 | 虎美玲、小香玉 | 《常香玉经典剧目音配像全集》 |

| 《拷红》 | 1962年 | studio 录音,唱腔俏皮细腻,念白生动活泼 | 牛淑贤 | 国家戏曲音像出版社 |

| 《断桥》 | 1978年 | 晚年录音,唱腔更显深沉醇厚,情感饱满 | 陈素真(特邀指导)、王红丽 | 《豫剧常派艺术传承工程》 |

| 《大祭桩》 | 1985年 | 音质清晰,哭板唱段撕心裂肺,极具感染力 | 谷秀荣 | 河南电子音像出版社 |

常香玉音配像工程的成果,不仅在于保存了珍贵的艺术资料,更在于激活了常派艺术的当代生命力,对于青年演员而言,音配像是“活教材”——通过反复观看配像视频,他们能直观学习常先生的发声方法、咬字技巧和表演细节,弥补传统“口传心授”中难以言传的艺术精髓,常先生在演唱中强调“情带声、字带腔”,即情感是唱腔的灵魂,字头、字腹、字尾的咬吐要清晰连贯,这些技巧在配像中通过演员的口型、气息变化得以具象化,为青年演员提供了可模仿、可学习的范本,对于普通观众而言,音配像降低了欣赏门槛——即使不了解豫剧历史,也能通过高清画面和清晰唱腔,感受到常派艺术的魅力,近年来,《花木兰》《拷红》等音配像剧目在各大视频平台的播放量持续走高,年轻观众纷纷表示“被常先生的唱腔震撼”“第一次发现豫剧这么美”,这正是音配像工程推动戏曲普及的生动体现。

更深层次来看,常香玉音配像工程承载着文化传承的时代使命,常香玉先生一生践行“戏比天大、艺无止境”的艺术精神,她不仅传承了豫剧的优良传统,更在《花木兰》等剧目中融入了家国情怀,使戏曲艺术成为传递民族精神的重要载体,音配像工程通过保存和传播常先生的艺术作品,实际上是在延续这种精神谱系,让“戏比天大”的敬业精神、“戏比情真”的为民情怀在新时代焕发新的光彩,正如常香玉先生所说:“戏曲是给老百姓演的,只要老百姓喜欢,这戏就有生命力。”音配像工程正是通过贴近当代观众的传播方式,让常派艺术的生命力在老百姓心中扎根、生长。

音配像工程也面临着挑战,如何在尊重原作的基础上进行创新,避免配像表演的“僵化模仿”,是团队一直在探索的课题,对此,工程专家提出“模仿是基础,理解是关键,创新是方向”的原则,鼓励配像演员在深入理解常先生艺术精神的基础上,结合当代审美进行适度演绎,在《断桥》的配像中,青年演员王红丽在保留常先生深沉唱腔的同时,融入了更细腻的面部表情,使白素贞的悲愤与哀婉更具层次感,这种“守正创新”的实践,为音配像工程注入了新的活力。

常香玉音配像已成为豫剧艺术传承的重要载体,它不仅让常派经典“看得见、听得到”,更让常香玉先生的艺术精神“传得开、留得下”,当《花木兰》的唱腔再次响起,我们听到的不仅是一段优美的旋律,更是一位艺术大师对戏曲的执着与热爱;我们看到的不仅是一段精彩的表演,更是一代代戏曲人对传统的坚守与创新,在文化自信日益增强的今天,常香玉音配像工程所践行的“传承不守旧、创新不离根”的理念,将为戏曲艺术的未来发展提供宝贵的经验,让更多经典艺术在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

问:常香玉音配像工程中最具代表性的剧目是哪一部?为什么?

答:最具代表性的剧目是《花木兰》,这部剧目不仅常香玉先生的演唱版本堪称经典,其“刘大哥讲话理太偏”等唱段已成为豫剧的“名片”;《花木兰》所蕴含的家国情怀与女性力量,具有跨越时代的共鸣,在音配像制作中,配像演员虎美玲等通过精准还原常先生的唱腔和表演,使这一剧目成为常派艺术传承的标杆之作,也是观众了解常派艺术的最佳入门剧目。

问:观看常香玉音配像对学习豫剧的演员有哪些具体帮助?

答:音配像提供了直观的“声画同步”学习范本,演员可以通过观察配像演员的口型、气息、眼神和身段,准确掌握常派唱腔的“字头、字腹、字尾”处理技巧和“情带声”的情感表达方法,常香玉先生在录音中的即兴发挥、舞台互动等细节,被完整保留在音配像中,这些“活”的艺术处理是传统乐谱无法记录的,对演员提升表演层次具有重要启发,通过对比不同版本的音配像,演员可以深入理解常派艺术的“变与不变”,在传承中找到个人风格与流派特色的平衡点。