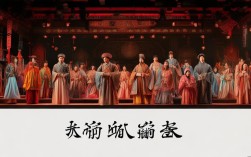

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演深受观众喜爱,而一部经典剧目的诞生,离不开导演的统筹与再创作,在豫剧《九品巡检》的创排过程中,导演以“守正创新”为核心理念,既深耕传统戏曲的根脉,又融入现代表达手法,让这部讲述基层官员清廉自守的作品焕发出跨越时代的光彩。

导演对《九品巡检》的改编始于对剧本的深度打磨,原作取材于古代清官故事,讲述九品巡检唐成虽官职卑微,却凭借智慧与正气惩恶扬善、为民除害的传奇,导演在尊重原著精神的基础上,对主题进行了现代化阐释——不仅聚焦“清官”的个人品德,更强调“基层权力”的公共属性,通过唐成与豪强、百姓的互动,展现“小官大责任”的深刻内涵,在情节编排上,导演删减了原著中冗长的支线,以“受命—赴任—遇阻—破局—反思”为主线,节奏张弛有度,更符合当代观众的审美习惯;语言风格上,既保留了豫剧特有的方言俚语与生活化对白,又提炼出“民之所好好之,民之所恶恶之”等富有哲理的台词,让传统故事与现代价值观产生共鸣。

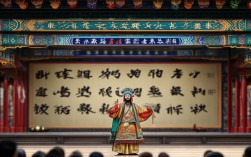

舞台呈现上,导演追求“虚实结合、意境营造”,传统豫剧舞台多以一桌二椅写意呈现场景,而《九品巡检》在保留这一美学精髓的同时,大胆引入现代舞台技术:通过多媒体投影动态展现古代县衙的森严、市井的繁华,用灯光的冷暖色调区分权贵的奢靡与百姓的困苦;在关键情节中,如“夜审贪官”一场,导演以追光聚焦唐成的独白,背景渐暗,仅留一束光打在他手持的“明镜”道具上,象征“公道自在人心”,视觉冲击力与戏剧张力兼具,服装设计上,唐成的官服虽为九品形制,却在领口、袖口用暗纹绣上“清”“廉”二字,既符合历史身份,又暗喻人物品格,细节处见匠心。

人物塑造是导演的核心着力点,唐成的扮演者需在“小人物”与“大英雄”之间找到平衡:导演要求演员通过眼神的变化传递人物的内心世界——初到任时的忐忑、面对强权时的坚定、百姓拥戴时的热泪,均在眼神的收放中展现;唱腔设计上,保留豫剧【二八板】【慢板】的经典板式,却在“怒斥贪官”等高亢段落加入重音与拖腔,凸显人物的正气凛然,配角方面,导演不将贪官塑造成脸谱化的“恶人”,而是通过其“假意奉承、背后捅刀”的细节,展现封建官场中人性的复杂,让反派更具真实感,反衬出唐成坚守信念的可贵。

通过导演的精心雕琢,《九品巡检》不仅成为豫剧舞台上的新经典,更以艺术作品回应了时代对廉洁文化的呼唤,导演以传统为根、以创新为翼,让观众在豫剧的唱念做打中,感受到跨越千年的精神共鸣,为传统戏曲的当代传承提供了生动范本。

FAQs

问题1:导演在《九品巡检》的创作中,如何处理传统豫剧程式化表演与现代审美的关系?

解答:导演采取“保留精髓、融入新意”的方式处理二者关系,严格保留豫剧“唱、念、做、打”的核心程式,如唐成“趟马”表现赴任途中的艰辛、“水袖功”传递情绪波动;对程式进行简化与美化,例如将传统“亮相”动作设计得更贴近人物性格,唐成的亮相沉稳内敛,贪官的亮相则夸张浮夸,通过对比增强戏剧性,导演在武打场面中加入现代舞蹈的肢体语言,让打斗更具观赏性,既不失豫剧的“武戏文唱”,又符合年轻观众的审美习惯。

问题2:《九品巡检》的导演希望通过作品传递怎样的当代价值?

解答:导演希望通过作品传递“权力为民、清廉立身”的当代价值,剧中唐成虽为九品小官,却始终将“百姓疾苦”放在首位,其“不拿群众一针一线”“不向权贵低头”的行为,本质上是对“公仆”精神的诠释,导演通过唐成的经历,结合当前社会对基层治理、廉洁文化的重视,让观众意识到:无论时代如何变迁,“为民服务”的初心与“坚守底线”的品格永远值得推崇,这种古今价值观的呼应,正是作品跨越时空、引发共鸣的关键。