绍兴,这座浸润着千年水乡韵味的古城,不仅以黄酒、乌篷船闻名遐迩,更以深厚的戏曲文化底蕴被誉为“中国戏曲之乡”,从古至今,戏曲在这片土地上始终与百姓生活紧密相连,成为地域文化的重要载体,本次调查将从历史渊源、艺术特色、传承现状及社会影响四个维度,探寻绍兴戏曲文化的独特魅力。

历史渊源:从古越遗韵到百戏繁荣

绍兴戏曲的基因可追溯至先秦时期,古越部族的“傩祭”仪式中已有歌舞表演雏形,春秋时“越人歌”的吟唱方式被后世戏曲音乐借鉴,南宋以降,随着经济文化重心南移,绍兴成为南戏的发源地之一,明代四大声腔“余姚腔”诞生于绍兴新昌,与昆山腔、弋阳腔、海盐腔并称,为戏曲发展注入活力,清代中后期,以嵊州(旧属绍兴)为中心的“落地唱书”吸收昆曲、话剧等元素,于1906年正式形成“小歌班”,后发展为享誉全国的越剧;绍剧(原名“绍兴乱弹”)以高亢激越的唱腔、武戏见长的风格,成为绍兴另一张戏曲名片,百余年来,越剧、绍剧双峰并峙,共同构筑起绍兴戏曲的黄金时代。

艺术特色:百花齐放的地域风情

绍兴戏曲剧种丰富,各具千秋,其艺术特征可概括为“越韵流芳,绍风激越”。

| 剧种 | 形成时期 | 声腔特点 | 代表剧目 | 表演风格 |

|---|---|---|---|---|

| 越剧 | 清末民初 | 清柔婉转,女声为主,分“尺调”“弦下腔”等流派 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 | 细腻抒情,重唱功,以才子佳人戏见长 |

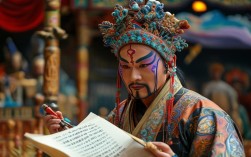

| 绍剧 | 明末清初 | 高亢激越,融合高腔、乱弹、昆腔,金鼓齐鸣 | 《孙悟空三打白骨精》《龙虎斗》 | 气势磅礴,武戏出彩,兼具文武兼备 |

| 新昌调腔 | 明代 | 余姚腔遗响,帮腔、滚调结合,一唱众和 | 《牡丹亭·惊梦》《北西厢》 | 古朴典雅,保留“不托管弦”的原始形态 |

越剧以“抒情性”著称,表演程式贴近生活,语言吴语软侬,被誉为“中国最具女性美的剧种”;绍剧则因“金声玉振”的唱腔和“武戏文唱”的功力,展现出绍兴人刚烈坚韧的精神特质,新昌调腔作为“戏曲活化石”,其“干唱、帮接、滚白”的演唱方式,为研究中国戏曲声腔演变提供了珍贵样本。

传承现状:守正创新的时代答卷

近年来,绍兴戏曲文化传承面临机遇与挑战并存的局面,非遗保护体系逐步完善:2006年,越剧、绍剧相继入选国家级非物质文化遗产名录;绍兴小百花越剧团、绍剧艺术研究院等专业院团通过“名家带徒”“青年演员研修计划”培养人才;新昌调腔保护中心开展数字化抢救,记录老艺人表演影像,市场萎缩、观众老龄化等问题凸显——传统戏曲演出多集中于节庆或剧场,日常受众以中老年为主;年轻群体因审美差异,对戏曲的认同感有所降低。

为破解困局,绍兴积极探索“戏曲+”传承模式:文旅融合方面,在鲁迅故里、沈园等景区推出实景戏曲演出,如《钗头凤》越剧沉浸式表演,让游客在古桥流水间感受戏曲魅力;校园普及方面,开展“戏曲进校园”活动,编写越剧校本教材,培养青少年兴趣;创新表达方面,年轻编剧尝试将现代题材(如抗疫故事、乡村振兴)融入传统戏曲,推出《大禹治水》(绍剧)、《枫桥故事》(越剧)等新编戏,同时通过短视频平台传播戏曲片段,吸引年轻观众“云看戏”。

社会影响:浸润生活的文化基因

在绍兴,戏曲早已超越舞台艺术,成为市民生活的一部分,无论是春节、元宵等传统节庆,还是社区庙会、家族聚会,总能听到悠扬的越剧唱腔或铿锵的绍剧锣鼓,老一辈市民围坐茶馆听戏,年轻一代则在社交媒体上讨论戏曲明星,这种代际传承让戏曲文化生生不息,绍兴戏曲还承担着文化传播功能:越剧《梁祝》被译为多国语言,成为国际文化交流的“中国符号”;绍剧《孙悟空三打白骨精》曾赴欧美演出,展现中国戏曲的武戏魅力,对于绍兴人而言,戏曲不仅是娱乐方式,更是文化认同的纽带——一句“天上掉下个林妹妹”,道尽水乡儿女的柔情;一段“大闹天宫”,彰显古城儿女的豪情。

相关问答FAQs

Q1:绍兴戏曲中最具国际影响力的剧种是哪个?其代表剧目为何能成为经典?

A:绍兴戏曲中,越剧最具国际影响力,代表剧目《梁山伯与祝英台》能成为经典,首先在于其“反封建礼教”的主题具有普世价值,跨越文化差异引发共鸣;剧作将爱情悲剧与江南水乡风光结合,唱腔婉转动人,表演细腻传神,1953年被改编为彩色电影,在日内瓦国际电影节上获“音乐片奖”,让世界领略到中国戏曲的独特魅力。

Q2:当前绍兴戏曲传承面临的主要挑战是什么?年轻一代可通过哪些方式参与其中?

A:主要挑战包括观众老龄化、市场活力不足、传统剧目与现代审美脱节等,年轻一代可通过多种方式参与:一是主动观看戏曲演出,关注院团新编戏或线上戏曲直播;二是学习戏曲知识,如通过短视频平台跟学唱腔、身段;三是参与戏曲创作,如用现代音乐改编戏曲旋律,或以戏曲元素设计文创产品,让传统文化以新面貌融入生活。