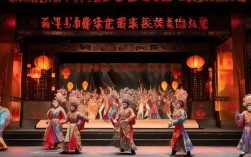

豫剧作为中原地区的主流剧种,其连本戏以情节跌宕、人物鲜活著称,而《刘墉斗和珅》便是其中最具代表性的反腐题材剧目,该剧以清代乾隆年间刘墉与权臣和珅的斗智斗勇为主线,通过分本连演的形式,将历史传说与民间智慧熔于一炉,成为舞台上久演不衰的经典,全剧通常分为十余本,从“刘墉奉旨查赈”开篇,揭露和珅克扣粮款的罪行;到“巧审国舅”,借民间小案牵出朝堂黑幕;再到“下江南微服私访”,刘墉化身“罗锅老道”,收集和珅贪腐铁证;最终以“夜审和珅”“抄家赈灾”收尾,彰显“正义必胜”的主题,每本既有独立案件,又环环相扣,如“珍珠衫案”“龙图阁藏宝”等桥段,将官场腐败、民生疾苦与清官智慧交织,让观众在曲折剧情中感受善恶交锋。

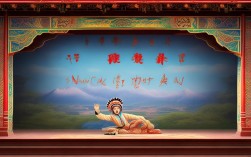

刘墉在剧中被塑造成“智勇双全的化身”——他身着补服、微驼脊背却目光如炬,唱腔以豫东调为主,高亢中透着沉稳,既有“铁面无私”的刚正,又有“智斗奸佞”的机敏,与他对峙的和珅,则被刻画成“贪婪狡诈的权臣”,勾鼻细眼、身着蟒袍,唱腔花脸化,阴险中带着浮夸,其“朝堂诡辩”“买凶杀人”等行径,与刘墉的“明察秋毫”“以理服人”形成强烈反差,忠奸立判,深入人心,该剧充分运用豫剧“唱、念、做、打”的表演程式,如“公堂审案”一场,刘墉通过“甩发”“抖髯”等动作表现愤怒,以快板式的“垛板”揭露罪行;和珅则用“水袖翻飞”掩饰心虚,念白时故意拖长音调,凸显奸诈,连本戏的结构更让故事张弛有度,每本结尾常设“悬念”(如“刘墉险遭暗杀”“和珅密谋陷害”),吸引观众持续追看。

自清代以来,《刘墉斗和珅》便在河南城乡广泛传演,成为百姓寄托“盼清官、反腐败”情感的载体,剧中“刘墉为民做主”的情节,至今仍是豫剧舞台上的正能量符号,甚至影响了许多反腐题材的影视剧创作,足见其艺术生命力。

| 分本名称 | 核心事件 | 主要冲突 |

|---|---|---|

| 《查赈风波》 | 刘墉奉旨查办赈灾粮款 | 和珅克扣粮款,阻挠调查 |

| 《巧审国舅》 | 国舅强抢民女,刘墉私访 | 权贵特权与平民正义的碰撞 |

| 《江南藏宝》 | 和珅私藏贡品,刘墉寻宝 | 贪腐利益与国家法度的对抗 |

| 《夜审和珅》 | 收集铁证,公堂对峙 | 清官智慧与权术阴谋的终极较量 |

FAQs

问题1:豫剧《刘墉斗和珅》中的刘墉形象与历史真实人物有何差异?

解答:历史上的刘墉(1719-1804)以“清廉谨慎”著称,官至体仁阁大学士,但并无“斗和珅”的明确记载,他与和珅的关系更多是“政见不同,互相制衡”,而剧中将刘墉塑造成“智斗和珅的英雄”,通过“微服私访”“巧破奇案”等情节强化其“清官”形象,并虚构“罗锅”特征(历史记载刘墉“身短而背驼”),使其更具辨识度,这种艺术加工虽与史实有出入,却契合了百姓对“青天”的期待,成为民间记忆中的经典形象。

问题2:连本戏形式为何适合表现《刘墉斗和珅》这类题材?

解答:连本戏通过“分本连演、情节连贯”的结构,能容纳复杂的人物关系和丰富的社会生活。《刘墉斗和珅》涉及朝堂斗争、民间疾苦、案件侦破等多重线索,单本戏难以充分展开;而连本戏可设置十余本,每本聚焦一个子案(如“珍珠衫案”“龙图阁藏宝”),既独立成篇又层层递进,既展现刘墉的智慧,又揭露和珅的贪婪,同时通过“悬念结尾”吸引观众持续关注,增强故事的代入感和传播力,这正是其成为经典的重要原因。