淮剧,作为发源于江苏盐城、淮安一带,至今已有200多年历史的国家级非物质文化遗产,以其独特的淮腔淮调、贴近生活的表演形式和浓郁的地方风情,成为江淮文化的重要载体,近年来,“戏曲淮剧进校园”活动在全国多地中小学蓬勃开展,这一举措不仅让青少年近距离感受传统戏曲的魅力,更以“活态传承”的方式,为非遗文化注入了青春活力,成为落实立德树人根本任务、丰富校园美育的重要抓手。

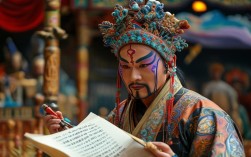

淮剧的艺术魅力与文化底蕴,为进校园活动提供了深厚土壤,其唱腔以【软平】【淮悲】【板式变化】等为核心,既有高亢激越的“老拉调”,也有婉转缠绵的【淮调】,伴奏以淮胡、琵琶、三弦为主,辅以打击乐,形成清亮悠扬又富有生活气息的听觉体验,表演上,淮剧讲究“唱念做打”并重,尤其注重从民间生活中提炼动作,如《白蛇传》中的“水漫金山”、《牙痕记》中的“认亲”等片段,既保留了戏曲程式化的美感,又充满市井烟火气,极易引发学生共鸣,经典剧目如《金水桥》《秦香莲》《柜中缘》等,不仅讲述着家国情怀、伦理道德、人性善恶等永恒主题,更承载着地方历史记忆与文化认同,是青少年了解传统文化的生动教材。

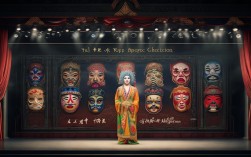

“戏曲淮剧进校园”的核心价值,在于其对青少年成长的多维度滋养,从文化传承角度看,淮剧作为“活化石”,其唱腔、服饰、妆容、习俗等蕴含着古人的审美智慧与生活哲学,让学生接触淮剧,相当于打开一扇观察传统文化的窗口,帮助他们理解“非遗”不仅是博物馆里的展品,更是流动的生活智慧,近年来,多地青少年通过学唱淮剧片段、绘制脸谱、模仿身段,逐渐从“陌生”到“熟悉”,再到“热爱”,不少学生自发组建淮剧社团,甚至将淮剧元素融入校园文艺汇演,成为非遗传承的“小火种”,从美育教育角度看,淮剧的综合性艺术特征——音乐的韵律、舞蹈的节奏、文学的叙事、美术的造型,恰好契合了“五育并举”中“以美育人”的目标,学生在学唱中感受音律之美,在身段训练中体会形体之美,在剧情理解中感悟人文之美,这种沉浸式的美育体验,比单纯的理论讲解更具感染力,从德育功能看,淮剧经典剧目中的忠孝节义、家国情怀,如《岳母刺字》中的精忠报国、《赵氏孤儿》中的信义担当,能在潜移默化中塑造学生的价值观,让传统美德通过艺术形式深入人心。

淮剧进校园的有效实施,需要构建“课程化、活动化、常态化”的立体化推进体系,各地学校已探索出多种实践路径,形成了“课堂教学+实践活动+文化浸润”的联动模式,在课程设置上,部分学校将淮剧纳入校本课程,每周开设1-2节淮剧课,内容涵盖唱腔基础、历史知识、经典赏析等;有的学校则开发“淮剧微课堂”短视频,利用课后服务时间播放,让学生在碎片化时间中积累认知,在实践活动上,形式更是丰富多样:邀请专业院团演员或非遗传承人进校园举办讲座、工作坊,手把手教学生勾脸谱、穿戏服、走台步;组织“淮剧主题班会”,让学生分组演绎剧目片段,分享学习心得;举办校园淮剧节、唱腔比赛、服装设计大赛,激发学生参与热情,在资源整合上,“校团共建”成为重要模式——学校与当地淮剧团签订合作协议,剧团提供师资支持,学校提供实践平台,如某市淮剧团与20所中小学共建“淮剧教育基地”,每年开展“百场淮剧进校园”演出,惠及学生超5万人次。

以下是淮剧进校园主要活动形式及内容概览:

| 活动类型 | 实施频率 | 参与对象 | |

|---|---|---|---|

| 课程化教学 | 校本课程(唱腔、历史、赏析)、选修课(《淮剧艺术入门》) | 每周1-2节 | 全体学生(按选课分层) |

| 实践体验活动 | 工作坊(脸谱绘制、身段训练)、兴趣小组(唱腔队、表演队) | 每周2-3次 | 有兴趣的学生 |

| 文化展示活动 | 校园演出(学期末汇报)、主题班会(剧目演绎)、淮剧节(比赛、展览) | 每学期1-2次 | 全校师生、家长 |

| 师资联动项目 | “传承人进课堂”(专业演员授课)、教师培训(文化馆定期培训音乐老师) | 每月1-2次 | 音乐教师、学生 |

经过多年实践,淮剧进校园已取得显著成效,学生的文化认同感显著增强,某省开展的“青少年戏曲认知度”调查显示,参与淮剧活动的学生中,82%表示“为自己家乡的戏曲感到自豪”,75%能主动说出2部以上淮剧经典剧情,校园文化氛围更加多元,不少学校通过淮剧社团、校园广播、宣传栏等阵地,营造了“人人知淮剧、人人爱淮剧”的良好氛围,更值得关注的是,部分有潜力的学生通过系统学习,走上了专业戏曲道路,成为淮剧传承的新生力量。

淮剧进校园仍面临一些挑战:部分地区因专业师资短缺,教学内容多停留在“听戏”“看戏”层面,难以深入“学戏”;部分学生对淮剧的接受度受流行文化冲击,兴趣持续性不足;城乡学校资源差异较大,农村学校在经费、场地等方面存在短板,对此,未来可从三方面着力:一是加强师资建设,通过“传承人+教师+志愿者”模式,组建复合型教学团队,开发适合青少年的互动式教学资源(如动画版唱腔教学、淮剧主题游戏);二是创新传播形式,将淮剧与流行文化结合,如创编淮剧版流行歌曲、开展“淮剧+短视频”创作大赛,让传统艺术“潮”起来;三是完善长效机制,将淮剧进校园纳入教育督导评价体系,通过政策保障确保常态化开展,同时借助数字化手段,通过线上课程扩大覆盖面,让更多青少年共享淮剧之美。

相关问答FAQs

问题1:淮剧方言较难懂,如何让学生克服语言障碍,真正理解内容?

解答:可通过“方言注释+白话翻译”双轨教学解决:在播放唱段时,字幕同步标注方言释义(如“阿要”意为“要不要”,“哪哼”意为“怎么样”),并附剧情白话梗概;教师结合唱词内容,用现代语言拆解人物情感与故事背景,如教学《白蛇传·断桥》时,重点解释白素贞对许仙的“爱恨交织”,而非纠结于个别字词;创编普通话版淮剧小片段(如校园生活题材),降低语言门槛,让学生先“爱上”再“深究”。

问题2:学校经费有限,如何低成本开展淮剧进校园活动?

解答:可采取“资源整合+自主开发”模式:一是争取文化部门“非遗进校园”专项经费,或与当地淮剧团协商,争取公益演出支持;二是利用现有师资,培训音乐、语文教师掌握基础淮剧知识,再由教师辐射学生;三是发动家长志愿者,邀请有淮剧特长的家长参与教学或指导;四是“就地取材”,用彩纸、布料等简易材料制作戏服道具,用教室空地作为临时排练场,减少场地与道具成本;五是组织“校际联盟”,多所学校共享剧团资源,联合举办活动,分摊成本。