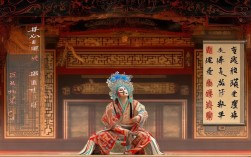

襄阳京剧名家刘冰,作为湖北省襄阳市京剧艺术领域的代表性人物,以其深厚的艺术造诣、对传统京剧的坚守与创新,以及为地方戏曲传承所做出的卓越贡献,被誉为“襄阳京剧的活名片”,他深耕舞台数十载,不仅以精湛的表演技艺征服了无数观众,更以传承者的使命担当,让京剧艺术在襄阳这片历史文化沃土上焕发新的生机。

刘冰出生于襄阳一个普通工人家庭,自幼受家庭熏陶,对传统文化抱有浓厚兴趣,12岁时,他凭借一副好嗓子和对戏曲的敏锐感知力,考入湖北省艺术学校京剧班,正式开启京剧艺术之路,在校期间,他主攻老生行当,师从多位京剧名家,系统学习了老生表演的基本功、唱腔技巧和人物塑造方法,为练好唱腔,他每天清晨在校园的梧桐树下吊嗓,一练就是数小时,寒来暑往从未间断;为揣摩人物内心,他反复研读剧本,将历史背景、人物性格烂熟于心,常常在宿舍里对着镜子练习眼神、身段,力求形神兼备,1995年,他以优异成绩毕业,考入襄阳市京剧团,成为一名专业京剧演员。

在舞台实践中,刘冰始终秉持“守正创新”的艺术理念,他深谙传统京剧的精髓,尤其崇拜马派艺术,潜心研习马连良先生“潇洒流畅、俏巧灵动”的表演风格,在《定军山》《空城计》《捉放曹》等传统剧目中,他将马派的“脆、帅、美”与老生的沉稳厚重相结合,塑造出一个个栩栩如生的人物形象,例如在《定军山》中,他饰演的黄忠,通过精准的髯口功、利落的靠旗舞,将老当益壮的英雄气概演绎得淋漓尽致,唱腔高亢激越,念字铿锵有力,每每赢得观众经久不息的掌声,但他不满足于简单复刻传统,而是结合襄阳地域文化特色,积极探索京剧艺术的现代表达,2010年,他牵头创作新编历史京剧《襄阳米颠》,以宋代襄阳籍书法家米芾为原型,在保留京剧核心程式的基础上,融入楚剧的委婉唱腔和襄阳花鼓戏的轻快节奏,通过“拜石”“挥毫”等经典桥段,将米芾的“痴”与“狂”展现得入木三分,该剧不仅成为襄阳京剧团的保留剧目,还荣获湖北省戏剧节“编剧奖”“表演奖”,让更多人通过京剧了解了襄阳的历史文化人物。

除了舞台表演,刘冰更将传承京剧艺术视为己任,他深知,京剧的希望在青年,于是主动承担起培养新人的责任,在襄阳市京剧团创办“青年演员培训班”,亲自授课,从唱腔、念白、身段到表演理论,倾囊相授,他常对学员说:“学戏先学做人,台上一分钟,台下十年功,只有耐得住寂寞,才能在艺术道路上走得更远。”在他的培养下,一批青年演员迅速成长,成为剧团的中坚力量,其中多人获得湖北省京剧票友大赛金奖,他还积极推动“京剧进校园”活动,走进襄阳多所中小学,通过开设兴趣班、举办京剧知识讲座、组织学生观看演出等方式,让孩子们近距离感受京剧的魅力,多年来,他累计授课超千课时,培养青少年学员200余人,为京剧艺术在襄阳的普及播下种子。

为更好地记录和传承襄阳京剧文化,刘冰还参与整理了大量传统剧本和音像资料,他带领团队走访老艺人,抢救濒临失传的“襄阳京剧”传统剧目,如《白水滩》《伐子都》等,并对其进行整理改编,使其更符合现代观众的审美需求,他利用新媒体平台,开设“刘冰说京剧”短视频账号,用通俗易懂的语言讲解京剧知识,展示表演技巧,吸引了数十万粉丝,让京剧艺术通过互联网走进更多年轻人的生活。

| 刘冰艺术生涯重要节点 |

|---|

| 时间 |

| 1987年 |

| 1995年 |

| 2005年 |

| 2010年 |

| 2015年 |

| 2020年 |

| 刘冰代表剧目与艺术特色 |

|---|

| 剧目 |

| 《定军山》 |

| 《空城计》 |

| 《襄阳米颠》 |

刘冰的艺术成就与传承精神,不仅赢得了业界的认可,更让襄阳市民对京剧艺术产生了深厚的情感,他曾多次代表襄阳参加全国京剧展演活动,让“襄阳京剧”这张文化名片走向全国,在他看来,京剧不仅是舞台上的艺术,更是连接历史与当下的文化纽带,他仍将坚守在京剧传承与创新的路上,为让京剧艺术在襄阳绽放更加绚丽的光彩而不懈努力。

相关问答FAQs

问:刘冰的京剧表演为何能体现襄阳地域特色?

答:刘冰在坚守京剧传统艺术的基础上,主动挖掘襄阳历史文化资源,将地方文化元素融入京剧创作与表演,在新编历史京剧《襄阳米颠》中,他不仅选取襄阳籍历史人物为题材,还在唱腔设计上融入楚剧的委婉和襄阳花鼓戏的轻快节奏,使剧目既有京剧的韵味,又充满襄阳地方风情,他在表演中注重刻画襄阳历史人物的精神气质,让京剧艺术成为讲述襄阳故事、传播襄阳文化的重要载体。

问:刘冰在襄阳京剧传承方面做了哪些具体工作?

答:刘冰通过多种方式推动襄阳京剧传承:一是创办“青年演员培训班”,亲自教授年轻演员唱腔、身段等技艺,培养了一批京剧后备人才;二是推动“京剧进校园”活动,走进中小学开设兴趣班、举办讲座,让青少年接触并喜爱京剧;三是整理传统剧本和音像资料,抢救濒临失传的襄阳京剧剧目,如《白水滩》《伐子都》等;四是利用新媒体平台开设“刘冰说京剧”账号,通过短视频普及京剧知识,扩大京剧在年轻群体中的影响力,这些举措有效促进了京剧艺术在襄阳的传承与发展。