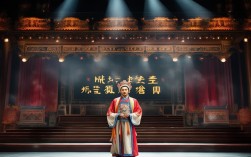

河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的语言和贴近生活的题材深受观众喜爱,在众多经典剧目中,《李天方吹牛》以其浓郁的喜剧色彩、辛辣的讽刺意味和浓郁的乡土气息,成为豫剧喜剧中的代表性作品,该剧以民间“吹牛”文化为切入点,通过主人公李天方一系列夸张离奇的“吹牛”经历,既展现了中原地区民众的乐观幽默与生活智慧,也巧妙讽刺了人性中的虚荣、浮夸等弱点,具有独特的艺术魅力和现实意义。

剧情梗概:一场由“吹牛”引发的荒诞喜剧

《李天方吹牛》的故事背景设定在清末民初的河南农村,主人公李天方是当地出了名的“能说会道”,尤其擅长“吹牛”——即用夸张到离谱的语言编造自己的“英雄事迹”,以此博人眼球或换取小利,剧情开端,李天方因在村口茶馆吹嘘自己“曾跟张作霖拜过把子,还教过戏马台的兵马操”,被村民们当作“大能人”,连村长都对他礼让三分,恰逢此时,县衙贴出告示,招募“武艺高强者”护送官银前往邻县,李天方为贪图赏银,又吹下“三拳打死老虎,一脚踢飞石碾”的海口,硬着头皮接下了差事。

为了圆下“吹牛”的谎,李天方一路上闹出无数笑话:他声称自己“会轻功”,却连一条小河都跳不过,最后靠船夫摆渡过河;吹嘘“力大无穷”,结果连个装银子的箱子都搬不动,只好谎称“要留着力气打劫匪”;甚至在遇到真的山匪时,吓得跪地求饶,却反被山匪笑话“你这‘英雄’比鸡还胆小”,最具讽刺意味的是,当他狼狈不堪地护送银车到达目的地,县太爷见他“文弱不堪”,本要治他欺瞒之罪,他却急中生智吹嘘“这是在用‘苦肉计’试探山匪,故意示弱引他们上钩”,竟意外得到了县太爷的赏识,不仅得了赏银,还被封为“护银英雄”,剧情结尾,李天方“吹牛”的名声更大了,村民们对他又爱又恨,而他自己则在“吹牛”与“圆谎”的循环中继续着荒诞的生活。

人物形象:立体鲜活的中小人物群像

《李天方吹牛》的成功很大程度上得益于塑造了一系列性格鲜明、接地气的人物形象,尤其是主人公李天方,更是成为豫剧喜剧中经典的“小人物”形象。

李天方:他并非传统意义上的“坏人”,而是一个充满矛盾的小人物——既虚荣好面子,又胆小怕事;既爱吹牛撒谎,又能在关键时刻急中生智(哪怕是歪招),他的“吹牛”并非出于恶意,更多是为了在贫困的农村生活中获得一点存在感和尊严,这种“被逼吹牛”的设定让观众又好气又好笑,剧中通过多个细节展现其性格:比如他吹牛时会眉飞色舞、手舞足蹈,被拆穿时又会涨红着脸、支支吾吾,这种“夸张”与“窘迫”的反差极具喜剧效果。

配角群像:除了李天方,剧中的配角同样鲜活,村长作为基层权力代表,既想利用李天方的“能耐”办事,又对他半信半疑,说话时总带着官腔和算计;船夫、村民等配角则代表了普通民众对“吹牛”的态度——既爱听热闹,又喜欢拆台,他们的插科打诨为剧情增添了浓厚的乡土生活气息;而山匪头目则与李天方形成鲜明对比,他粗鲁直接、凶狠霸道,却因李天方的“瞎话”而陷入困惑,这种“真”与“假”的碰撞进一步强化了喜剧讽刺效果。

艺术特色:豫剧元素的巧妙融合

作为河南豫剧的经典剧目,《李天方吹牛》在艺术上充分展现了豫剧的独特魅力,同时融入了喜剧表演的多种手法。

唱腔设计:剧中唱段以豫剧的“豫东调”为主,旋律高亢明快,节奏紧促,符合喜剧轻快的基调,李天方的唱词大量运用河南方言和民间俚语,如“俺李天方,不简单,上知天文下知地理”“吹牛不上税,能吹就是美”等,既通俗易懂,又充满乡土幽默,在“吹牛”场景中,唱腔会加入花腔和拖腔,通过音调的夸张变化表现其得意忘形;而在“露馅”时,则转为低沉急促的唱腔,展现其紧张慌乱,形成强烈的戏剧对比。

表演程式:豫剧的表演讲究“唱、念、做、打”,《李天方吹牛》在“做”和“念”上尤为突出,演员通过丰富的肢体语言和面部表情塑造人物:比如李天方吹嘘“打老虎”时,会模仿老虎的吼叫和挥拳动作,实则手脚发软、踉踉跄跄;被山匪包围时,他会缩脖子、抖双腿,经典的“筛糩”动作将胆小怕怕的性格刻画得入木三分,念白上,采用河南方言的语调和节奏,如中“中”“得劲”“不沾弦”等方言词汇的运用,让人物形象更加真实可信。

语言风格:该剧的语言极具讽刺性和生活气息,通过“吹牛”这一民间现象,折射出人性的弱点和社会现实,比如李天方吹嘘“跟张作霖拜把子”,实则是对当时民众对军阀既敬畏又好奇心理的调侃;他靠“瞎话”封官,则讽刺了旧社会的官僚作风和形式主义,这种“以小见大”的叙事方式,让喜剧有了更深层的内涵。

主题思想:从“吹牛”到人生百态

《李天方吹牛》看似是一部纯粹的喜剧,实则蕴含着对人性、社会的深刻思考,它揭示了“虚荣心”的危害,李天方的“吹牛”源于内心的自卑和虚荣,他想通过编造经历获得他人的认可,却一次次陷入“圆谎”的困境,最终虽因“歪打正着”获利,但依然活在“吹牛”的阴影中,提醒人们踏实本分的重要性,该剧展现了民间生活的智慧和韧性,尽管李天方爱吹牛,但他并非完全消极,在一次次“闯祸”中,他展现出了急中生智的生存能力,这种“在困境中找乐子”的乐观精神,正是中原民众面对生活压力时的真实写照,它对社会现象进行了辛辣讽刺,如旧社会的官僚腐败、民众的盲从心理等,在笑声中引发观众的反思。

传承与影响:喜剧豫剧的活化石

《李天方吹牛》自诞生以来,便成为河南豫剧院团常演的剧目,深受不同年龄段观众的喜爱,它不仅继承了豫剧贴近生活、语言生动的传统,更在喜剧创作上开辟了新的路径,为后来的豫剧喜剧(如《七品芝麻官》《卷席筒》等)提供了借鉴,在当代,该剧目仍活跃在舞台上,通过年轻演员的演绎,让“吹牛文化”这一传统民俗以戏曲的形式焕发新的生机,它也被改编成电视剧、短视频等多种形式,进一步扩大了影响力,成为河南文化的一张特色名片。

主要人物与艺术特色表

| 类别 | |

|---|---|

| 主要人物 | 李天方:虚荣、机灵、爱吹牛的小人物;村长:精明世故的基层权力者;山匪:粗鲁凶狠的反派角色 |

| 唱腔特点 | 以豫东调为主,高亢明快,方言俚语入词,花腔与拖腔结合表现夸张情绪 |

| 表演亮点 | 肢体语言丰富(如“筛糩”动作),面部表情夸张,念白采用河南方言,贴近生活 |

| 语言风格 | 讽刺幽默,方言化表达,通过“吹牛”情节折射人性与社会现实 |

相关问答FAQs

Q1:《李天方吹牛》中的“吹牛”文化在当代有什么现实意义?

A1:“吹牛”文化本质上是民间语言艺术的一种,反映了人们在特定社会环境下的心理需求。《李天方吹牛》通过喜剧化的“吹牛”情节,提醒当代人要警惕虚荣心和形式主义,踏实做事、诚信为人,剧中李天方的乐观和急中生智,也启示人们在面对压力时,可以适当以幽默化解,但需把握分寸,避免过度“吹牛”导致失信于人,在信息爆炸的今天,该剧的讽刺意义更显深刻——无论是网络上的“夸大宣传”,还是现实中的“包装炒作”,本质上都是一种现代“吹牛”,值得人们反思。

Q2:为什么《李天方吹牛》能成为豫剧经典,至今仍受欢迎?

A2:该剧的持久魅力首先源于其“接地气”的内容,故事取材于农村生活,人物、语言、情节都充满乡土气息,让观众感到亲切自然;喜剧效果强烈,通过“吹牛”与“露馅”的反复碰撞制造笑点,既满足观众的娱乐需求,又蕴含生活哲理;豫剧艺术与喜剧内容的完美融合,高亢的唱腔、生动的表演让剧目独具地域特色;其主题具有普适性,对人性弱点的讽刺和对生活智慧的展现,跨越时代限制,让不同时期的观众都能产生共鸣,这些因素共同作用,使《李天方吹牛》成为经久不衰的豫剧经典。