豫剧《杨家将》第七集的故事在传统戏码中通常以“七郎闯营搬救兵”为核心,串联起边关告急、杨家内部抉择与佘太君挂帅出征的关键转折,既延续了前六集杨家将抗辽保国的主线,又为后续“穆桂英挂帅”“十二寡妇征西”等情节埋下伏笔,本集通过紧凑的戏剧冲突、鲜明的人物塑造与浓郁的豫剧唱腔,将杨家将的忠勇与家国情怀展现得淋漓尽致。

故事开篇即以紧张的氛围切入:辽国萧太后趁三关守军休整,派大将耶律奇率十万铁骑再犯边关,杨六郎杨延昭(部分版本为杨延景)率残部死守三关,粮草将尽、援兵未至,帅府内众将愁云惨淡,杨六郎手持边关急报,在台上以“高拨子”唱腔唱出“三关困在重围内,杨家儿郎血染衣”,唱腔苍凉悲壮,配合急促的锣鼓点,将边关危急的形势推至顶点,佘太君虽在府中调养,却心系三关,听闻战报后强撑病体登场,以“慢板”唱段“老身年迈心未老,杨家安危挂眉梢”,展现了一位母亲与统帅的双重担当。

剧情转折点落在七郎杨延嗣身上,这位性格刚烈、勇猛过人的少年将军,见六郎眉头紧锁、众将束手,在议事厅拍案而起:“大哥莫要愁眉锁,七郎我单人闯连营!”他请缨前往汴梁搬救兵,却遭到六郎反对——“辽军势大如山倒,你此去凶多吉少!”七郎则以“杨家世代忠良将,岂可坐视国土沦”反驳,二人对唱中,七郎的“快二八板”唱腔高亢激越,字字铿锵,将“虽死犹生保家国”的决心传递给观众,佘太君权衡后准许七郎前往,并嘱咐他“多带干粮少带人,随机应变莫逞能”,细节处尽显慈母心肠。

七郎闯营的武戏场面是本集高潮,舞台灯光骤暗,急促的“战鼓经”响起,七郎手持长枪,在“急急风”锣鼓点中翻身上马,与辽军展开激战,豫剧武戏讲究“一招一式皆有戏”,七郎的“枪花”“鹞子翻身”等动作干净利落,与辽将的“对枪”“劈叉”形成鲜明对比,台下叫好声此起彼伏,辽军设下埋伏,七郎虽勇猛难敌,最终身中数箭,滚落马下,舞台灯光转为冷色调,七郎以“散板”唱出“杨家儿郎不怕死,留得清白照汗青”,随后昏迷被路过的樵夫救下,为后续“穆柯寨招亲”“桂英救夫”埋下伏笔。

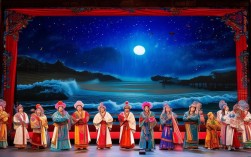

三关战事愈发吃紧,杨六郎在城头指挥作战,唱腔中带着疲惫与坚定:“杨家将死不退半步,血染战旗也不哭!”正当辽军架云梯攻城之际,佘太君率杨家众将赶到,她手持帅印,以“豫东调”的“垛板”唱出“佘太君白发挂帅印,要与辽军决死生”,老当益壮的形象震撼全场,随后,杨家众将(包括大郎至五郎,部分版本中五郎已出家但闻讯归来)齐声响应,舞台呈现“众将列阵”的宏大场面,豫剧特有的“梆子腔”与武打锣鼓交织,将全集气氛推向高潮。

本集的艺术特色在于“文武戏相融,唱做并重”,文戏中,佘太君的沉稳、六郎的忧思、七郎的勇烈通过唱腔的抑扬顿挫展现,如佘太君的唱腔中带有苍劲的“脑后音”,凸显其身份与阅历;七郎的唱腔则多用“花腔”,表现其少年意气,武戏中,豫剧的“翻打跌扑”与“虚拟化”表演结合,如“七郎闯营”不用真马,通过演员的“趟马”动作与观众想象,营造出千军万马的气势,舞台布景虽简约,但通过“一桌二椅”的灵活运用,辅以灯光切换,成功区分了帅府、战场、营寨等多个场景,体现了传统戏曲“以简驭繁”的美学原则。

| 时间节点 | 地点 | 关键事件 | 主要人物 | 冲突类型 |

|---|---|---|---|---|

| 初 | 三关帅府 | 辽军犯境,边关告急 | 杨六郎、佘太君 | 外敌入侵 |

| 中 | 议事厅 | 七郎请缨闯营搬救兵 | 七郎、杨六郎 | 个人勇武与战略抉择 |

| 后 | 辽军营寨外 | 七郎闯营遇伏,负伤突围 | 七郎、辽将 | 武力对抗 |

| 末 | 三关城头 | 佘太君挂帅,点将出征 | 佘太君、杨家众将 | 家国大义 |

本集作为《杨家将》系列的中转章,既展现了杨家将“满门忠烈”的悲壮,也为后续杨家将的“新旧交替”(如穆桂英、杨宗保的登场)做了铺垫,七郎的勇猛与冲动、佘太君的深明大义,共同构成了豫剧杨家将的精神内核,让观众在跌宕起伏的剧情中,感受到传统戏曲的魅力与家国情怀的厚重。

FAQs

Q:第七集中七郎为何执意单人闯营?

A:因三关被困、援兵未至,七郎为尽快搬救兵,认为单人行动更灵活,且自信勇武可敌千军,体现其年轻气盛与报国心切。

Q:豫剧第七集的佘太君唱腔有何特点?

A:以“豫西调”为主,唱腔苍劲沉稳,多用“脑后音”和“下滑音”,凸显其年迈却坚韧的统帅气质,情感表达深沉内敛。