《截江夺斗》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤以京剧版本流传最广,故事取材于《三国演义》第61回“赵云截江夺阿斗”,通过刘备入川后孙权、周瑜设计接回孙尚香及其子阿斗,赵云江边拦截的情节,展现了忠勇、亲情与家国利益的激烈冲突。

该剧以三国时期鼎立纷争的宏大背景为依托,聚焦东吴与蜀汉围绕荆州归属的暗斗,刘备西取益州后,孙权为夺回荆州,以“接阿斗回东吴抚养”为名,派周瑜遣心腹周善潜入荆州,谎称国太病危,诱骗孙尚香携子登船,孙尚香虽为刘备之妻,却深明大义,对阿斗疼爱有加,未察觉其中阴谋,此事被赵云得知,他料定东吴别有用心,单人独马追至长江南岸。

剧中人物塑造鲜明:赵云忠勇刚毅,身负保护幼主之责,江边追赶时“白盔素甲、银枪紧握”,唱腔激越,念白急促,将十万火急的紧张感渲染得淋漓尽致;孙尚香则兼具母亲的柔情与政治女性的清醒,初时被周善蒙蔽,登船后方觉有诈,面对赵云质问时,既有对阿斗的不舍,也有对刘备的愧疚,唱腔婉转中带着挣扎,层次丰富;周善作为反派,奸诈阴狠,言语间充满挑拨离间,最终被赵云一枪刺落江中,凸显正义战胜奸佞的主题。

剧情结构紧凑,冲突层层递进,从“东吴定计”到“夫人中计”,再到“云赶江岸”“船头对峙”,高潮部分“夺斗”一折,赵云纵身跳上吴船,与孙尚香周旋,既要以理服人(“主公创业非容易,岂可令他离母怀”),又要武力震慑,最终夺回阿斗,成功化解危机,结尾处,张飞率兵接应,赵云怀抱阿斗平安返蜀,孙尚香立于船头,望着江面百感交集,留下“但愿两家常和睦,莫教骨肉动干戈”的慨叹,既收束了夺斗的紧张情节,又暗含对三国纷争的反思。

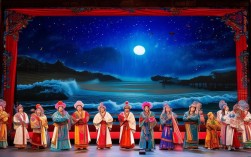

作为传统武生与旦角并重的剧目,《截江夺斗》在表演艺术上极具特色,赵云的“趟马”“起霸”等武打动作干净利落,枪花翻飞间尽显大将风范;孙尚香的“云手”“水袖”运用细腻,唱腔中的【西皮导板】【西皮流水】交替,将人物内心的焦虑与矛盾外化,舞台布景虽以简约为主,但通过船桨、江水等意象的虚拟化呈现,营造出“长江风急、舟楫争渡”的紧张氛围,让观众仿佛置身于波涛之上。

该剧不仅是一场“夺子”的武戏,更深刻揭示了“忠”与“情”、“家”与“国”的辩证关系,赵云的“忠”是对刘备基业的守护,孙尚香的“情”是对骨肉的眷恋,二者在特定情境下产生碰撞,却又在“汉室血脉不可断”的共同认知下达成和解,体现了传统戏曲“以情动人、以理服人”的审美追求。

相关问答FAQs

Q:《截江夺斗》中孙尚香为何会轻易相信周善的谎言,同意带阿斗回东吴?

A:孙尚香虽为蜀汉刘备之妻,但出身东吴孙氏家族,自幼受孙权、吴国太疼爱,周善以“国太病危,欲见孙儿最后一面”为由,利用她对母亲的孝心和对阿斗的疼爱,刻意隐瞒了“以阿斗为人质换荆州”的真实目的,加之当时刘备已入西川,荆州守备空虚,孙尚香对荆州局势的复杂性认识不足,一时心急之下未加详察,导致中计。

Q:赵云在“截江夺斗”中为何不直接与孙尚香兵戎相见,而是以理说服?

A:赵云虽武艺高强,但深知孙尚香身份特殊——她是刘备明媒正娶的夫人,亦是东吴郡主,若直接动手,不仅会伤害夫妻情分,更可能激化蜀汉与东吴的矛盾,给周瑜等人留下进攻口实,他采取“先礼后兵”的策略:先以“主公创业艰难,阿斗乃汉室血脉”晓之以理,动之以情;在孙尚香犹豫时,再以武力震慑(如夺剑、护住阿斗),既保住了幼主,又最大程度避免了内讧,体现了其“忠勇双全、智勇兼备”的将帅风度。