河南豫剧《五世请樱》是传统经典剧目,属豫剧“杨家将”系列代表作之一,取材于民间说唱《杨家府演义》及清代小说《杨家将》,经历代艺人改编打磨,成为展现杨门忠烈与巾帼英雄的舞台佳作,其故事背景设定在北宋仁宗年间,上承《十二寡妇征西》《穆桂英下山》,下启《杨八姐游春》,以“五世忠烈”为主线,凸显“保家卫国”的核心主题,该剧自清代中叶已在河南民间广泛传演,20世纪经豫剧大师常香玉等艺术家整理加工,唱腔与表演更趋成熟,成为豫剧常派、陈素真等流派的重要代表剧目,至今仍是河南及全国各大豫剧团的保留剧目。

剧情始于北宋边关告急,西夏王举兵犯境,宋军节节败退,奸臣王强趁机进谗,称杨家将世代掌兵,恐有异心,仁宗皇帝听信谗言,下旨收回杨家兵权,并将杨宗保(杨家第三代)贬为平民,佘太君(杨家第二代)心系家国,知杨家五代(杨业、杨延昭、杨宗保、杨文广、杨金花)皆为国捐躯,今外敌当前,唯有请出隐居的穆桂英(杨宗保之妻,杨家儿媳)方能解危,穆桂英虽对朝廷不公心怀怨愤,但念及杨家世代忠义,更因佘太君以“五世请樱”之情动之,最终打消顾虑,携子杨文广(杨家第五代)挂帅出征,剧中穆桂英点将、破敌、斩将,大败西夏,凯旋回朝,仁宗悔悟,为杨家平反昭雪,“五世请樱”遂成忠义传佳话的象征。

| 角色 | 身份 | 关键作用 |

|---|---|---|

| 穆桂英 | 杨门女将,杨宗保之妻 | 挂帅出征,展现巾帼忠勇,推动剧情核心冲突 |

| 佘太君 | 杨家第二代,杨宗保之母 | 以家国大义说服穆桂英,体现杨家精神传承 |

| 杨文广 | 杨家第五代,穆桂英之子 | 随母出征,象征杨家后继有人 |

| 王强 | 朝廷奸臣 | 进谗言制造矛盾,反衬杨家忠义 |

| 宋仁宗 | 宋朝皇帝 | 决策者,从听信谗言到悔悟,体现君王转变 |

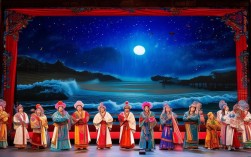

艺术特色上,《五世请樱》充分展现豫剧“高亢激越、朴实豪放”的特点,穆桂英的唱段以“豫东调”为主,如“辕门外三声炮如同雷震”等经典唱句,运用“紧打慢唱”“垛板”等板式,既表现人物内心的愤懑与纠结,又凸显挂帅后的英武决断;佘太君的唱腔则多用“豫西调”的“慢板”,苍劲深沉,如“老身我年迈苍苍”,通过拖腔和下滑音,传递出对家族的深情与对国事的忧虑,表演上,穆桂英的“趟马”“打出手”等武戏身段极具特色,演员需展现“帅旦”的飒爽英姿,如挂帅时的披甲执戟、点将时的威严沉稳,与战场上的灵活矫健形成鲜明对比;舞台布景则融合传统写意与现代写实,如“点将台”以简约的旗幔、兵器营造肃穆氛围,“战场”则以灯光音效模拟刀光剑影,增强视觉冲击力,剧中服饰讲究,穆桂英的“女帅靠”插雉尾、挂狐尾,既符合身份又凸显女性特质,与男性武将的靠旗、甲胄形成差异化呈现,成为豫剧服饰艺术的典范。

《五世请樱》不仅是豫剧舞台上的艺术瑰宝,更是中华优秀传统文化的重要载体,它以“杨家将”故事为蓝本,传递了“精忠报国”的家国情怀,通过穆桂英从“怨妇”到“女帅”的转变,打破传统戏曲中女性“温婉柔弱”的刻板印象,彰显了“巾帼不让须眉”的女性力量,对现代观众仍具有启示意义,剧中“五世忠烈”的叙事,强化了家族与国家的命运共同体意识,契合当代“传承红色基因”的文化倡导,作为河南非遗项目的代表,《五世请樱》的常演不衰,不仅体现了豫剧艺术的旺盛生命力,更推动了地方戏曲的传承与发展,成为连接传统与现代的文化纽带。

FAQs:

问题1:“五世请樱”中的“五世”具体指杨家哪五代?

解答:“五世”指杨家将五代忠烈,依次为:第一代杨继业(杨业),第二代杨延昭(杨六郎),第三代杨宗保,第四代杨文广,第五代杨金花(部分版本为杨文广之妹,剧中以杨文广为代表体现第五代传承),五代人皆以忠勇报国为己任,其中杨继业、杨延昭、杨宗保均战死沙场,杨文广、杨金花延续家族荣光,共同构成“五世忠烈”的精神内核。

问题2:豫剧《五世请樱》与《穆桂英挂帅》有何区别?

解答:两剧虽同属杨家将系列,但侧重点不同。《穆桂英挂帅》以穆桂英个人为核心,聚焦其“从隐居到挂帅”的心理转变与抗敌过程,更突出“巾帼英雄”的个体形象;而《五世请樱》以“杨家五代”为叙事主线,通过佘太君串联家族历史,强调“忠烈精神”的代际传承,情节上更侧重杨家与朝廷的矛盾、穆桂英与家族情感的融合,主题更具家族史诗性。《五世请樱》中穆桂英的“请樱”行为(接受佘太君请求)是剧情关键转折,而《穆桂英挂帅》中“挂帅”则更多是穆桂英主动请缨,人物动机略有差异。