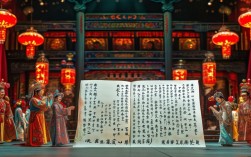

河南豫剧《清风亭上》作为传统经典剧目,以悲怆动人的故事、鲜明立体的人物和醇厚浓郁的唱腔,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,该剧改编自传统戏《清风亭》,讲述了以张元秀夫妇为代表的底层百姓在拾子、养子、失子过程中的命运沉浮,深刻揭示了封建伦理下的人性挣扎与社会现实,其“全场”演绎更是将悲剧张力推向极致,让观众在哭声中体味善恶因果与人间真情。

剧情梗概:从希望到绝望的悲歌

《清风亭上》的故事围绕平民张元秀夫妇展开,年过六旬的张元秀以卖豆腐为生,一日于清风亭拾得一男婴(实为吏部天官周子卿之子,因家庭变故被乳母遗弃),夫妇二人喜出望外,取名张继保,视若珍宝,含辛茹苦抚养十八载,为供继保读书,张元秀夫妇甚至变掉赖以生存的拐杖和破袄,生活虽清贫却充满温情。

十八年后,周子卿夫妇寻子至清风亭,恰遇继保与同学争执,生母周桂英认子心切,强行将继保带走,进入富贵人家的继保逐渐忘却养育之恩,在继母的挑唆下,不仅不认张元秀夫妇,反将其辱骂驱赶,张元秀悲愤交加,三次寻子未果,最终在清风亭上,面对继保高中状元后衣锦还乡却拒不相认的绝情,老夫妇二人绝望之下双双碰柱而亡,留下“清风亭上苦命人,恩将仇报天不容”的千古悲叹。

人物分析:平凡生命的善恶交锋

剧中人物形象丰满,命运交织出深刻的人性图谱:

- 张元秀:典型的底层善良百姓,耿直重情,他对继保的爱超越血缘,从“捡来的儿子也是宝”到“十八年豆腐养大恩”,却在继保的背叛中尝尽人间至苦,他的唱段“未曾开言泪满面”以苍凉的祥符调,将一个老父的期盼、失望与绝望演绎得催人泪下。

- 贺氏:张元秀之妻,慈爱坚韧,她对继保的母性光辉体现在“冬夜补衣”“卖袄求学”等细节中,当认亲的真相击碎希望,她的哭板“小奴才你今在何方”字字泣血,展现了母爱被辜负的极致悲恸。

- 张继保:悲剧性人物,其转变是封建阶级观念与人性弱点交织的结果,从清风亭下的懵懂少年到状元府的冷漠骄子,他在物质诱惑与继母教唆下逐渐迷失,最终沦为“忘恩负义”的符号,其结局(被雷劈死)亦是对善恶有报的传统价值观的呼应。

主题与艺术特色:豫剧悲剧的巅峰表达

《清风亭上》的核心主题在于“恩义与背叛”的伦理冲突,通过张元秀夫妇的悲剧,批判了封建等级制度对人性的扭曲,歌颂了底层人民的善良与坚韧,其艺术成就体现在三方面:

一是唱腔的独特魅力,豫剧的“唱”在剧中发挥到极致,张元秀的苍劲、贺氏的悲婉、周桂英的阴柔,各具特色,如张元秀寻子时的“调门起落如人生跌宕”,贺氏哭子的“拖腔婉转似肝肠寸断”,均以声传情,让观众在旋律中感受悲喜。

二是表演的程式化与生活化结合,剧中“甩发”“跪步”“掩面痛哭”等程式动作,精准传递人物情感;而“卖豆腐”“补衣服”等生活化细节,又让角色真实可感,如张元秀拄拐蹒跚的脚步,仿佛让观众触摸到底层百姓的艰辛。

三是舞台意象的象征意义。“清风亭”不仅是故事发生的场景,更是希望的象征(拾子之地)与毁灭的见证(碰柱之亭),亭子的“清风”与世道的“污浊”形成鲜明对比,强化了悲剧的宿命感。

以下为剧中经典唱段与艺术特色对照表:

| 唱段名称 | 唱腔流派 | 情感表达 | 经典表演动作 |

|---|---|---|---|

| 张元秀寻子(“未曾开言泪满面”) | 祥符调 | 悲愤交加,寻子心切 | 甩发、跪步、捶胸顿足 |

| 贺氏哭子(“小奴才你今在何方”) | 豫东调 | 肝肠寸断,母爱悲怆 | 掩面痛哭、瘫坐、捶地 |

| 周桂英认子(“儿啊你莫要认错娘”) | 豫西调 | 虚伪急切,母性伪装 | 拉手、拭泪、眼神闪烁 |

相关问答FAQs

问题1:《清风亭上》的结局为何如此令人心碎?它想传递什么?

解答:结局的悲剧性源于多重矛盾的叠加——张元秀夫妇的极致善良与继保的忘恩负义、底层百姓的卑微希望与封建等级制度的冷酷,张元秀夫妇的死亡不仅是个人命运的终结,更是对“恩将仇报”这一人性恶行的控诉,剧中通过“清风亭”这一意象,传递了“善恶有报”的传统伦理观,同时警示世人:亲情与恩义是立身之本,背叛良知终将自食恶果,这种悲剧力量让观众在共情中反思人性的复杂与伦理的重要性。

问题2:张继保的转变在剧中是如何铺垫的?这一角色有何现实意义?

解答:张继保的转变并非一蹴而就,而是通过三重铺垫逐渐深化:一是环境变化,从清风亭的贫寒到状元府的富贵,物质条件的悬殊使其价值观发生扭曲;二是继母教唆,周桂英不断灌输“亲生父母才是靠山”的观念,潜移默化中消解他对养父母的感情;三是自身虚荣,同学的嘲笑与身份的落差让他急于摆脱“豆腐佬儿子”的标签,最终选择攀附权贵,这一角色的现实意义在于,它揭示了环境与教育对人性塑造的重要性,警示现代社会中,物质诱惑可能导致亲情淡漠,提醒人们无论身处何种境遇,都应坚守良知与感恩之心。