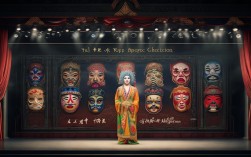

中国戏曲艺人是中华优秀传统文化的活态传承者,他们以唱、念、做、打为核心技艺,在方寸舞台上塑造了无数经典形象,承载着千年的审美智慧与民族情感,从先秦的“优孟衣冠”到当代的“人民艺术家”,他们的艺术人生与戏曲发展史紧密交织,既见证了戏曲艺术的兴衰荣辱,也推动了其薪火相传。

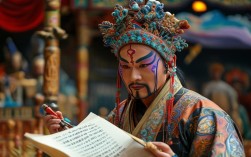

中国戏曲艺人的历史可追溯至先秦时期,“优孟”以滑稽讽谏著称,开了以艺辅政的先河,唐宋时期,随着“参军戏”“杂剧”的兴起,艺人群体逐渐规模化,但社会地位低下,多属“乐籍”,元代杂剧鼎盛,关汉卿、珠帘秀等艺人兼具编剧与表演才能,勾栏瓦舍中,《窦娥冤》《西厢记》等名作流传,奠定了戏曲的文学性与表演性,明代昆曲崛起,魏良辅改革声腔,梁辰鱼创作《浣纱记》,艺人将“水磨腔”与身段结合,戏曲艺术趋于精致,清代乾隆年间,“四大徽班”进京,融合汉调、秦腔等形成京剧,程长庚、余三胜等艺人开创“老生三鼎甲”,京剧从此成为“国粹”,但艺人仍被视作“下九流”,生活困苦。

新中国成立后,戏曲艺人地位发生根本性转变,1950年,毛泽东为梅兰芳题词“百花齐放,推陈出新”,戏曲改革运动全面展开,艺人从“戏子”变为“文艺工作者”,梅兰芳、周信芳等艺术家参与创作《贵妃醉酒》《赵氏孤儿》等新戏,将传统技艺与时代精神结合;常香玉带领“香玉剧社”为抗美援朝义演,捐献“香玉剧社号”战斗机,彰显艺人的家国情怀,改革开放后,戏曲艺术面临市场化冲击,但袁雪芬、新凤霞等老艺人坚守阵地,青年演员史依弘、王珮瑜通过新媒体传播京剧,让戏曲走进年轻群体。

| 时期 | 社会地位 | 代表人物 | 艺术贡献 |

|---|---|---|---|

| 唐宋元 | 乐籍,属贱业 | 珠帘秀(元) | 元杂剧旦角表演,规范“杂剧旦行” |

| 明清 | 被轻视但艺术受推崇 | 魏良辅(明) | 改革昆曲唱腔,创“水磨腔” |

| 民国 | 社会地位较低,艺术繁荣 | 梅兰芳 | 创“梅派”艺术,首次将京剧推向国际 |

| 新中国成立后 | 成为“人民艺术家” | 常香玉 | 主演《花木兰》,推动豫剧改革 |

中国戏曲艺人正以多元方式守护传统:非遗传承人收徒传艺,高校开设戏曲专业,演员尝试“戏曲+影视”“戏曲+动漫”跨界融合,他们用生命诠释着“戏比天大”的信念,让戏曲艺术在当代焕发新生,成为连接古今的文化纽带。

FAQs

问题1:当前中国戏曲艺人面临哪些传承挑战?

解答:主要挑战包括:一是老龄化严重,青年从业者减少,传统技艺面临“断代”风险;二是观众老龄化,年轻人对戏曲兴趣不足,市场萎缩;三是创新与传统平衡难,部分新编戏过度追求形式而忽略戏曲本体;四是传承体系不完善,老艺人带徒受限于精力,系统化传承机制待健全。

问题2:梅兰芳对戏曲艺人的国际传播有何贡献?

解答:梅兰芳是首位将京剧推向世界的戏曲艺人,1919年他率团访日,演出《天女散花》引发轰动;1930年访美,在纽约百老汇以《贵妃醉酒》征服西方观众,被《纽约时报》誉为“东方艺术的高峰”;1935年访苏,与斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等大师交流,推动中国戏曲与世界戏剧对话,不仅提升了戏曲的国际地位,更让全球看到中国艺人的文化担当。