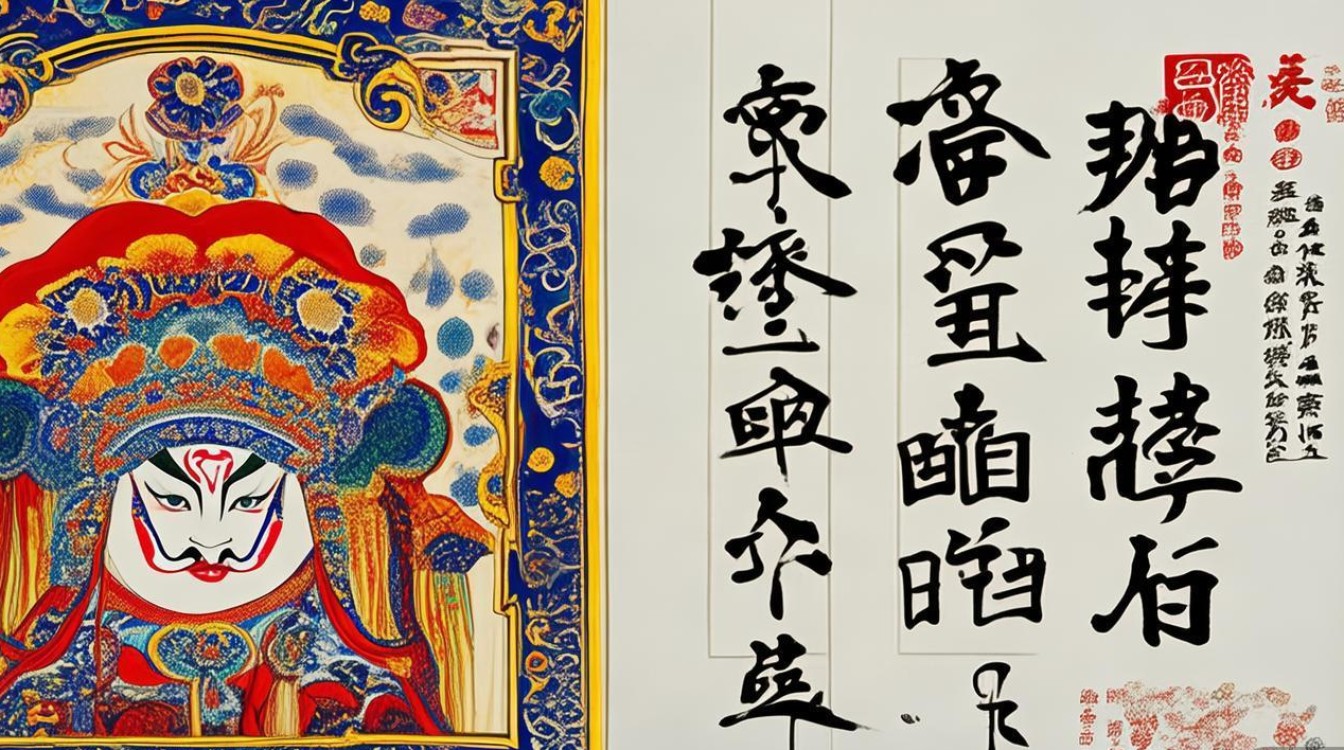

京剧百寿图是将中国传统“百寿”文化与京剧艺术巧妙融合的创新艺术形式,它以京剧元素为核心符号,通过书法、绘画、剪纸、刺绣等多种工艺,将“寿”字与京剧脸谱、行当、服饰、经典剧目场景等结合,既承载了“福寿绵长”的吉祥寓意,又展现了京剧作为国粹的独特魅力,这类作品通常以“百寿”为数量基底,每个“寿”字都融入不同的京剧元素,形成兼具视觉美感与文化内涵的艺术珍品。

从艺术构成来看,京剧百寿图的创作核心在于京剧符号的解构与重组,京剧脸谱是其最鲜明的元素之一,不同颜色的脸谱象征不同人物性格:红色代表忠义(如关羽),黑色象征刚直(如包拯),白色暗示奸诈(如曹操),蓝绿多用于草莽英雄(如窦尔敦),金银则多用于神佛(如如来佛祖),创作者会将这些脸谱的纹样(如关羽的“凤眼卧蚕”、包拯的“月牙标记”)与“寿”字的笔画结合,例如将“寿”字的最后一笔拉长为关羽的青龙偃月刀,或将“寿”字的部首替换为包拯的月牙,使文字与图案浑然一体。

京剧行当的融入则让作品更具故事性,生、旦、净、丑四大行当的代表性扮相常作为“寿”字的背景或装饰:老生的髯口(胡须)可化作“寿”字的撇捺,旦角的水袖能绕成“寿”字的圆框,净角的靠旗(武将背旗)可排列成“寿”字的部首,丑角的鼻梁粉块则成为点睛之笔,一幅以《贵妃醉酒》为主题的“寿”字,可能将“寿”字的顶部设计为杨贵妃的发髻,两侧用牡丹纹样呼应剧目中的“百花亭”场景,下方的水袖线条则自然勾勒出“寿”字的下半部分。

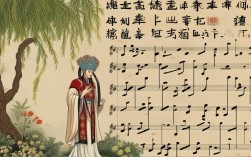

经典剧目场景的嫁接,进一步丰富了京剧百寿图的叙事层次,常见取材剧目包括《麻姑献寿》(直接关联“寿”主题,麻姑手持的寿桃可作为“寿”字的一部分)、《天女散花》(飘落的彩带化作“寿”字的笔画)、《霸王别姬》(虞姬的剑穗与“寿”字缠绕)等,这些场景不仅通过人物、道具、背景传递吉祥寓意,还让观者在欣赏“寿”字时,自然联想到京剧的经典桥段,实现“一字一剧,一剧一意”的艺术效果。

京剧百寿图的工艺形式多样,不同材质赋予作品不同的质感与文化价值,绢本绘画多采用工笔技法,细腻勾勒脸谱纹样与服饰细节,色彩艳丽而不失雅致,适合装裱为高端艺术品;剪纸作品则以镂空见长,通过“阴刻”“阳刻”技法展现脸谱的对称美与线条的流动感,常用于节庆装饰;刺绣则融合苏绣、湘绣等地方特色,用丝线的光泽与质感表现京剧服饰的华丽,如用金线绣出蟒袍的龙纹,用彩线勾勒旦角的绣花,近年来,随着数字技术的发展,数字版京剧百寿图也开始出现,通过动态效果让“寿”字中的京剧元素“活”起来,例如脸谱颜色渐变、水袖飘动等,拓展了作品的传播形式。

从文化内涵看,京剧百寿图是传统吉祥文化与戏曲艺术的“双向奔赴”。“百寿”本身是中国人对长寿的美好祈愿,早在宋代就已有“百寿图”作为祝寿礼品的传统;京剧作为“国粹”,其脸谱、行当、剧目承载着忠孝节义、善恶有报等伦理观念,两者的结合,既让“寿”文化从抽象的文字符号转化为具象的戏曲形象,增强了艺术感染力,也让京剧元素通过“寿”这一大众熟悉的载体,更广泛地走进大众视野,实现传统文化的创造性转化。

在收藏与鉴赏领域,京剧百寿图的价值取决于多个维度:一是京剧元素的典型性与辨识度,是否选取了观众熟知的脸谱、剧目;二是工艺的精湛程度,如绘画的笔触、刺绣的细密度;三是文化内涵的深度,能否通过作品传递出京剧的精神内核;四是稀缺性,尤其是名家手绘或限量发行的工艺作品,更具收藏价值,由京剧名家绘制脸谱、非遗传承人刺绣的京剧百寿图,往往因“名家+非遗”的双重加持而备受青睐。

相关问答FAQs

Q:京剧百寿图与传统百寿图的主要区别是什么?

A:传统百寿图主要以“寿”字的书法变化为核心,通过篆、隶、楷、行、草等不同字体,或以“百”“寿”二字组合成图案,侧重文字艺术的展现与吉祥寓意的传递;而京剧百寿图则在“寿”字基础上,深度融合京剧艺术的符号体系(如脸谱、行当、剧目、服饰等),将文字与绘画、工艺结合,既保留“寿”的文化内涵,又通过戏曲元素增强叙事性与视觉表现力,是传统吉祥文化与国粹艺术的创新融合。

Q:如何鉴赏一幅京剧百寿图的艺术价值?

A:鉴赏京剧百寿图可从三个层面入手:一是“形”,观察京剧元素的运用是否巧妙,如脸谱纹样与“寿”字笔画的结合是否自然,行当特征是否鲜明,场景选取是否经典;二是“艺”,评估工艺水平,如绘画的线条是否流畅,刺绣的针法是否细腻,剪纸的镂空是否精准;三是“神”,感受作品的文化传递,能否通过京剧元素展现忠义、仁爱等传统美德,或通过“寿”主题传递积极向上的生活态度,同时看是否具有创新性(如传统工艺与现代技术的结合),三者兼具的作品,艺术价值更高。