在评剧艺术的璀璨星河中,小生行当以其独特的艺术魅力占据着重要席位,而冯子洋正是当代评剧小生领域的代表性人物之一,他以扎实的功底、细腻的表演和富有创新精神的舞台实践,不仅传承了评剧小生的传统精髓,更在新时代为这一行当注入了新的活力,成为连接评剧经典与当代观众的重要桥梁,将评剧小生与京剧小生进行比较,更能凸显两种艺术形式各自的特色与魅力,为理解中国戏曲的多样性提供生动视角。

冯子洋的评剧小生艺术,首先体现在对传统唱腔的继承与突破上,评剧小生唱腔以“生腔”为主,分为“文生腔”与“武生腔”,前者讲究儒雅流畅,后者强调刚劲有力,冯子洋师承评剧小生名家XXX,深得“正调小生”的精髓,他的嗓音条件优越,音域宽广,音色明亮中带着温润,既有传统小生的“书卷气”,又不失现代观众的审美需求,在经典剧目《花为媒》中,他饰演的贾俊英“洞房”唱段,既保留了评剧“凡字调”的婉转流畅,又在“慢板”中融入了“垛板”的节奏变化,通过气息的强弱控制,将青年才子的喜悦与羞涩演绎得层次分明,尤其在高音区的处理上,他摒弃了传统小生“喊嗓”的生硬,转而运用“共鸣腔”的技巧,使高音通透而不刺耳,低音醇厚而不沉闷,实现了传统唱腔与现代审美的有机融合。

念白是评剧小生塑造人物的重要手段,冯子洋对此尤为讲究,评剧小生的念白以“京白”为主,贴近生活语言,强调“口语化”与“情感化”的结合,他在《杨三姐告状》中饰演的高占英,念白时通过语速的快慢、语气的轻重,将纨绔子弟的蛮横、内心的挣扎刻画得入木三分,三姐告状”一场,面对三姐的质问,他念白时先是强作镇定,语速平缓,随后逐渐慌乱,语速加快,最后声音颤抖,配合眼神的躲闪,将人物外强中干的性格暴露无遗,他还注重“白口”与“唱腔”的衔接,如在《珍珠衫》中饰演蒋兴哥,念白“早知今日”后,自然过渡到唱腔“叹分离”,使念白与唱腔的情感连贯,避免了“唱念分离”的割裂感。

身段表演上,冯子洋既保留了评剧小生“生活化”的特质,又借鉴了京剧“程式化”的规范,形成了独特的表演风格,评剧小生的身段讲究“三弯”(腰弯、腿弯、臂弯),动作舒展自然,如《茶瓶计》中饰演的龚孝,通过“方步”与“圆步”的结合,表现出书生的儒雅与稳重,冯子洋在此基础上,融入了京剧小生的“扇子功”与“水袖功”,如在《张羽煮海》中饰演张羽,手持折扇,通过“抖扇”“翻扇”等动作,既展现了书生的潇洒,又暗示了人物内心的急切;在“煮海”一场,水袖的“甩袖”“抛袖”配合唱腔的爆发,将张羽与龙女抗争的决心表现得淋漓尽致,他的台步也极具特色,文生台步稳健如“行云流水”,武生台步敏捷如“疾风骤雨”,如在《劈山救母》中饰演的刘彦昌,赶路时的“圆场步”结合身段的起伏,将长途跋涉的艰辛与救母的急切完美结合。

为了更清晰地对比评剧小生与京剧小生的艺术特色,可通过以下表格呈现两者的核心差异:

| 对比维度 | 评剧小生 | 京剧小生 |

|---|---|---|

| 音乐声腔 | 以“板腔体”为主,唱腔流畅口语化,常用“凡字调”“乙字调”,伴奏以板胡、笛子为主 | 以“皮黄腔”为主,唱腔高亢华丽,分“小生腔”“娃娃腔”,伴奏以京胡、月琴为主 |

| 表演风格 | 生活化、写实性强,身段贴近生活,动作自然朴实 | 程式化、写意性强,身段讲究“手眼身法步”,动作规范严谨 |

| 人物类型 | 以“文小生”为主,如才子、书生、官员,贴近市井生活 | 兼具“文小生”“武小生”,如王侯将相、神仙侠客,角色类型更丰富 |

| 地域特色 | 起源于冀东农村,语言通俗,带有浓郁的“冀东口音” | 形成于北京宫廷与民间结合,语言规范,以“湖广音”为标准 |

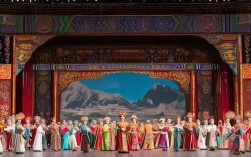

冯子洋的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于他对评剧小生艺术的传承与创新,他深知传统艺术需要与时俱进,因此在排演新戏时,大胆尝试将现代音乐元素融入评剧唱腔,如在现代戏《焦裕禄》中饰演焦裕禄的儿子,唱段中融入了流行音乐的节奏,使年轻观众更易接受,他致力于评剧小生的教学,收徒传艺,编写《评剧小生表演教程》,将多年的表演经验系统化,为评剧艺术的传承培养了后备力量,他还积极参与文化交流活动,多次赴海外演出,让世界观众领略到评剧小生的独特魅力,推动评剧走向国际舞台。

相关问答FAQs

Q1:冯子洋的表演与其他评剧小生相比有哪些独特之处?

A1:冯子洋的独特之处主要体现在三个方面:一是唱腔的“融合创新”,他将美声呼吸法与传统评剧唱腔结合,使高音更饱满、低音更醇厚,突破了传统小生唱腔的音域限制;二是人物塑造的“层次感”,他善于通过细节(如眼神、微表情)揭示人物内心,如在《杨三姐告状》中饰演高占英,通过声音的颤抖与眼神的躲闪,表现人物外强中干的复杂性格;三是表演形式的“跨界借鉴”,他将京剧的“扇子功”“水袖功”融入评剧身段,丰富了评剧小生的表演语汇,使舞台表现更具张力。

Q2:评剧小生和京剧小生的表演核心差异是什么?

A2:两者的核心差异在于“生活化”与“程式化”的不同,评剧小生起源于民间,表演更贴近生活语言和动作,如念白使用京白,身段自然朴实,强调“以情带戏”,适合表现市井生活中的才子、官员等角色;京剧小生形成于宫廷与文人的共同参与,表演讲究“程式化”,如身段遵循“十八式”,唱腔严格遵循“皮黄腔”的板式规范,更擅长表现王侯将相、神仙侠客等具有传奇色彩的角色,评剧小生“接地气”,京剧小生“讲规范”,两者共同构成了中国戏曲小生艺术的多元格局。