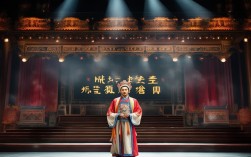

郭志成作为豫剧界的知名演员,其在经典剧目《血溅乌纱》中的表演堪称艺术典范,将传统戏曲的魅力与人物塑造的深度完美融合,这部取材于传统公案故事的豫剧,通过跌宕起伏的剧情和鲜明生动的人物,展现了古代司法的严酷与清官的担当,而郭志成对主角严天民的演绎,更是让这一角色成为豫剧舞台上的经典形象。

《血溅乌纱》的故事背景设定在明代,主要围绕知府严天民展开,他本是一位清正廉明、刚直不阿的官员,却因一次误判卷入了复杂的权谋漩涡,剧情开篇,严天民在审理一桩命案时,因轻信人证,将无辜的林秀才判为死罪,并依律签字画押,就在行刑之际,新的证据浮现,揭露了真正的凶手是当地豪强刘松,面对自己一手造成的冤案,严天民陷入巨大的内心挣扎:若翻案,则意味着自己要承认“错判”之罪,轻则丢官,重则问斩;若维持原判,无辜者将含冤而死,自己也将违背为官之初的誓言,严天民选择了以死谢罪——他在公堂之上自刎,鲜血溅落在乌纱帽上,用生命捍卫了司法的公正与官员的良知。

郭志成在剧中饰演的严天民,其表演最大的特点在于“以情带戏,以技传情”,在唱腔设计上,他充分运用了豫剧“豫东调”的高亢激越与“豫西调”的深沉婉转,通过不同板式的转换展现人物内心的变化,在初判案件时,他的唱腔坚定有力,字字铿锵,凸显了官员的威严与自信;当得知冤案真相后,唱腔转为“慢板”,声音中带着颤抖与悔恨,尤其是“我本当重审此案,怎奈我乌纱在顶,身系万民安”一段,通过高低起伏的旋律,将严天民“想翻案又怕牵连”的矛盾心理刻画得淋漓尽致,而在最终自刎的高潮戏中,郭志成的唱腔戛然而止,取而代之的是一声悲怆的呐喊,配合“僵尸倒”的绝活,身形踉跄倒地,鲜血染红乌纱,这一系列动作干净利落,情感爆发力极强,让观众在震撼之余,深刻感受到人物“宁为玉碎,不为瓦全”的刚烈品格。

除了唱腔,郭志成的念白与身段同样精彩,在公堂审案的场戏中,他的念白抑扬顿挫,节奏分明,通过“拍案”“捋髯”等动作,将清官的威仪展现得栩栩如生;而在独处反思时,念白则转为低沉缓慢,配合“搓手”“顿足”等身段,表现出内心的焦虑与痛苦,特别是在“夜访林家”一场中,他身着便装,提着灯笼,在黑暗中踉跄前行,眼神中充满了愧疚与自责,通过细腻的面部表情和肢体语言,将一个“知错能改却无力挽回”的官员形象塑造得有血有肉。

| 剧情阶段 | 关键情节 | 郭志成表演亮点 |

|---|---|---|

| 初登公堂 | 审理林秀才命案,签字判斩 | 唱腔高亢,念白威严,身板挺直,凸显官员正气 |

| 真相浮现 | 发现刘松是真凶,内心挣扎 | 唱腔转为“慢板”,声音颤抖,手指敲击桌案,表现矛盾 |

| 公堂对峙 | 面对同僚施压,坚持翻案 | 念白坚定,眼神如炬,甩袖动作展现决绝 |

| 血溅乌纱 | 自刎以谢天下,血染乌纱 | “僵尸倒”绝活,唱腔戛然而止,悲怆呐喊震撼人心 |

《血溅乌纱》之所以能成为豫剧经典,不仅在于其紧凑的剧情和深刻的思想内涵,更在于它通过艺术化的手法探讨了“权力与责任”“公正与良知”的永恒主题,郭志成对严天民的演绎,超越了传统“清官戏”的单一模式,展现了一个有弱点、有挣扎却最终选择坚守道义的立体人物,他的表演既有传统戏曲的程式美,又有现代人物塑造的真实感,让观众在欣赏艺术的同时,也能引发对司法公正、官员操守的深刻思考。

时至今日,郭志成版《血溅乌纱》仍是豫剧舞台上的常演剧目,其艺术魅力经久不衰,剧中“血溅乌纱”的高潮场景,已成为豫剧表演的经典片段,被后辈演员争相模仿,而郭志成通过这一角色传递的“清正廉洁、知错能改、勇于担当”的精神,也超越了时代,成为激励人心的力量。

FAQs

-

问:《血溅乌纱》的故事是否基于真实历史事件?

答:《血溅乌纱》并非直接取材于某段具体历史,而是传统戏曲中常见的“清官断案”题材的艺术创作,其原型可能融合了古代“包公案”“海瑞案”等清戏元素,通过虚构的“严天民”形象,集中展现古代清官“明镜高悬、执法如山”的理想人格,具有典型化的艺术特征。 -

问:郭志成在表演《血溅乌纱》时,最难把握的环节是什么?

答:郭志成曾表示,最难把握的是“误判冤案后的人物心理转变”,从最初的“自信威严”到“发现错误后的悔恨”,再到“面对压力时的挣扎”,最后到“以死明志的决绝”,这一系列情感变化需要层次分明的演绎,尤其是在“唱、念、做、打”的配合上,既要通过唱腔传递情绪,又要用身段外化内心,还要兼顾传统戏曲的程式化要求,对演员的综合素养是极大考验,他为此反复揣摩人物心理,结合自身生活体验,才最终将严天民的“人性弱点”与“官场担当”完美融合。