戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,在学校这片充满活力的沃土上正焕发着新的生机,它不仅是艺术教育的有机组成部分,更是培养学生文化自信、审美素养和综合能力的重要载体,近年来,随着“戏曲进校园”活动的深入推进,越来越多的学校将戏曲融入日常教学与校园生活,让青少年在潜移默化中感受传统文化的魅力,实现“以文化人、以艺润心”的育人目标。

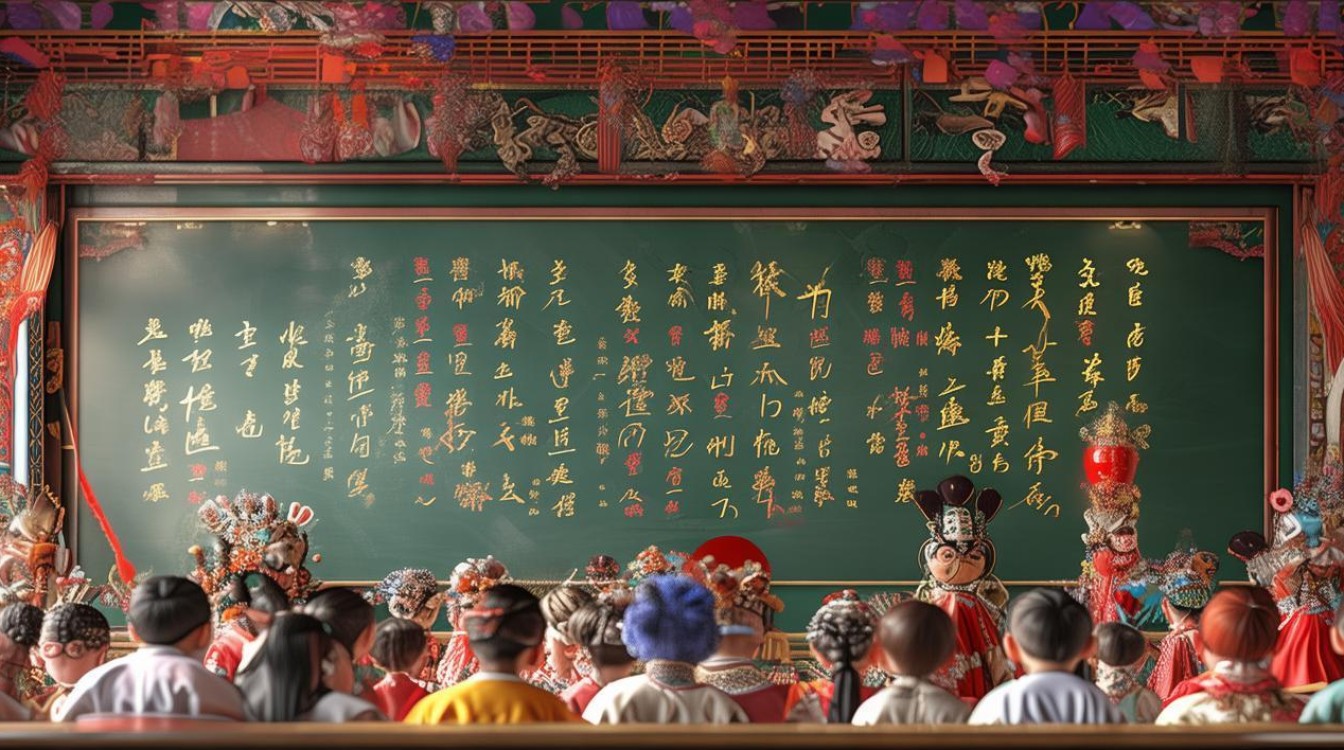

学校戏曲教育并非简单的技艺传授,而是一个系统性的文化浸润过程,从课程设置到实践活动,从普及教育到兴趣培养,多维度、立体化的形式让戏曲真正走进学生生活,在课程体系构建上,学校通常采用“分层推进”的策略:面向全体学生的普及型课程,如《戏曲鉴赏》《中国戏曲史话》,通过视频赏析、名家故事讲解等方式,让学生了解戏曲的基本常识、行当分类(生旦净丑)和经典剧目,如《牡丹亭》《霸王别姬》等,建立对戏曲的初步认知;针对有兴趣的学生开设兴趣型课程,如《京剧身段入门》《黄梅戏唱腔基础》,教授水袖、台步、唱腔等基础技巧,让学生在实践中体验戏曲的韵律之美;对于有潜力的学生,则设置专业型社团课程,如“戏曲表演社团”“戏曲创编小组”,邀请专业演员或非遗传承人驻校指导,通过剧目排演、角色塑造等方式,培养戏曲特长人才,这种分层设计既兼顾了普及性,又满足了个性化发展需求,让每个学生都能找到适合自己的参与方式。

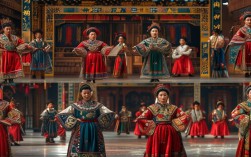

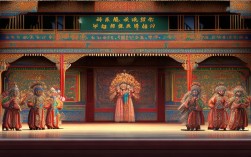

校园戏曲实践活动的形式丰富多样,为学生提供了广阔的展示平台,戏曲社团是校园戏曲文化的重要阵地,许多学校成立了京剧社、昆曲社、越剧社等学生社团,定期开展排练、交流、展演活动,某中学戏曲社曾用一学期时间排演全本《穆桂英挂帅》,学生们从化妆、服装、道具到唱腔、身段、表演全程参与,不仅学会了“捧印”“出征”等经典片段,更在反复磨合中理解了“忠孝节义”的精神内涵。“戏曲文化节”“戏曲主题班会”“戏曲角快闪”等活动也深受学生欢迎:有的学校举办“戏曲脸谱绘制大赛”,让学生在美术课上学画脸谱,理解不同颜色背后的人物性格;有的班级开展“戏曲知识竞赛”,通过趣味问答激发学习兴趣;还有的学校在校园艺术节上推出“戏曲专场演出”,让学生自编自导自演戏曲小品,将校园生活融入戏曲元素,如改编《校园版·梁山伯与祝英台》,用现代语言诠释经典爱情故事,引发强烈共鸣,这些活动不仅丰富了校园文化生活,更让学生在实践中感受戏曲的“活态传承”。

戏曲与学科教学的深度融合,进一步拓展了其育人价值,语文课上,教师引导学生分析戏曲唱词的文学性,如《西厢记》中“碧云天,黄花地”的意境美,感受戏曲作为“诗、乐、舞”综合艺术的特点;历史课上,结合不同历史时期的戏曲作品,如元代杂剧《窦娥冤》、清代京剧《打金枝》,让学生了解社会变迁与文化发展的关系;美术课上,通过戏曲服装、脸谱、道具的设计,学习传统纹样、色彩搭配的文化寓意;音乐课上,学唱京剧韵白、黄梅戏唱腔,感受“西皮流水”“二黄慢板”等板式变化的节奏美,这种跨学科融合打破了传统戏曲教育的边界,让戏曲成为连接各学科的纽带,帮助学生在多学科视角下理解传统文化的博大精深。

学校戏曲教育也面临一些现实挑战:部分学生对戏曲存在“老派”“过时”的刻板印象,参与积极性不高;专业师资力量不足,许多学校缺乏戏曲专业教师,难以开展深入的技艺教学;资源有限,戏曲服装、道具等专业设备成本较高,制约了活动的开展,对此,学校积极创新思路:通过“戏曲+现代元素”吸引学生,如用流行音乐改编戏曲唱段、制作戏曲主题短视频、开展“戏曲cosplay大赛”,让传统艺术以更时尚的面貌呈现;引入社会资源,与地方戏曲院团、非遗保护中心合作,开展“戏曲名家进校园”“传承人工作坊”等活动,弥补师资短板;利用数字化手段,开发“戏曲AR体验课”“线上戏曲博物馆”,让学生通过虚拟现实技术了解戏曲舞台设计、化妆过程,打破时空限制,让戏曲学习更加生动便捷。

当戏曲的锣鼓声在校园里响起,当稚嫩的脸庞上勾勒出油彩的线条,当学生们用清亮的嗓音吟唱经典唱段,我们看到的是传统文化在青少年心中的生根发芽,戏曲进校园,不仅是对技艺的传承,更是对文化的守护与唤醒,它让学生在唱念做打中读懂家国情怀,在水袖翻飞里感受美学魅力,在角色扮演中学会共情与担当,最终成长为既有文化根基、又有创新精神的时代新人。

FAQs

问题1:学校戏曲活动如何吸引学生参与,避免成为“小众爱好”?

解答:要打破戏曲“小众”的印象,关键在于“贴近学生”,创新活动形式,如将戏曲与流行文化结合,举办“戏曲音乐会”(用流行乐队伴奏戏曲唱段)、“戏曲主题文创设计大赛”,让学生用自己喜欢的方式接触戏曲;降低参与门槛,开设“零基础体验课”,让学生先从简单的戏曲手势、念白入手,在轻松有趣的过程中产生兴趣;利用新媒体传播,鼓励学生拍摄戏曲短视频、参与戏曲话题讨论,扩大戏曲在校园的影响力,让更多学生感受到戏曲的“潮”与“酷”。

问题2:非戏曲专业的学生学习戏曲,对个人成长有哪些实际帮助?

解答:非专业学生学习戏曲,收获远不止“会唱几句、会做几个动作”,提升审美能力,戏曲的唱腔、服饰、脸谱、身段都是传统美学的集中体现,能帮助学生建立对“雅”与“俗”的判断力;增强文化认同,通过了解戏曲背后的历史故事、民俗风情,让学生明白“我是谁、我从哪里来”,增强文化自信;锻炼综合素养,戏曲排练需要团队协作(如乐队、演员、服装配合),表演需要情绪表达和肢体控制,这些都能培养学生的沟通能力、抗压能力和创造力,对未来的学习和生活大有裨益。