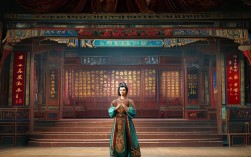

豫剧作为中国地方戏曲的重要代表之一,起源于明末清初的中原地区(今河南一带),距今已有数百年的历史,它以高亢激越、豪放朴实的唱腔,贴近生活的表演风格,以及深厚的文化底蕴,成为中国戏曲文化中不可或缺的一部分,豫剧在全国范围内的影响力究竟如何?从历史积淀、艺术特色、传播途径、受众群体等多个维度来看,豫剧不仅在全国拥有广泛影响,更堪称“中国第一大地方剧种”,其影响力辐射大江南北,成为中原文化走向全国的重要载体。

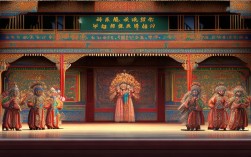

从历史发展与艺术地位来看,豫剧的全国影响力有着深厚的根基,新中国成立后,豫剧在“百花齐放,推陈出新”的方针下迎来发展高峰,以常香玉为代表的豫剧艺术家们对豫剧的唱腔、表演、伴奏等进行全面革新,形成了常派、陈派、崔派、马派、阎派等五大流派,极大地丰富了豫剧的艺术表现力,1951年,豫剧表演艺术家常香玉带领“香玉剧社”为抗美援朝捐赠“香玉剧社号”战斗机,通过巡回演出《花木兰》等剧目,不仅传递了爱国情怀,更让豫剧的名字响彻全国,此后,《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》《七品芝麻官》等经典剧目被搬上舞台、银幕,成为几代中国人的集体记忆。《花木兰》还被改编成京剧、越剧等多个剧种,足见豫剧剧目的全国性示范效应。

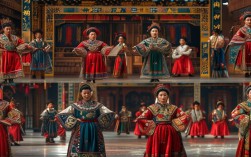

在传播途径与媒介助力方面,豫剧突破了地域限制,通过多种形式走向全国,舞台演出是豫剧传播的传统主渠道,20世纪50至80年代,豫剧团体频繁进京汇报演出,赴全国各大城市巡演,甚至深入工厂、农村、部队,基层观众群体庞大,豫剧《朝阳沟》自1958年首演以来,累计演出超千场,足迹遍及全国,成为反映农村生活的经典之作,影视与广播媒体的普及让豫剧走进千家万户,1956年,豫剧电影《花木兰》上映,全国观众通过银幕领略了豫剧的魅力;20世纪80年代,电视剧《包青天》(虽以黄梅戏为主,但其中豫剧元素和“包公”形象的深入人心,与豫剧《秦香莲》《下陈州》等剧目的传播密不可分);中央人民广播电台“戏曲之声”栏目长期开设豫剧专题,让偏远地区的听众也能欣赏到豫剧唱段,进入互联网时代,豫剧通过短视频平台、直播等形式焕发新生,不少年轻演员通过演绎豫剧选段、创新表演形式吸引粉丝,如“豫剧小皇后”王红丽、新生代演员豫剧小香玉等,均在网络上积累了百万级粉丝,进一步扩大了豫剧的年轻受众群体。

从地域辐射与受众基础来看,豫剧的影响力早已超越河南本土,形成“以河南为中心,辐射全国”的格局,在北方地区,豫剧与河北梆子、山西梆子等同属梆子声腔系统,艺术风格相近,受众接受度高,河北、山西、山东、陕西、安徽、江苏等省份均有专业豫剧团或业余豫剧社团,常年开展演出活动,河北省豫剧团成立于1959年,至今仍活跃在基层舞台;新疆生产建设兵团豫剧团成立于1960年,成为豫剧在西北地区传播的重要力量,在南方地区,虽然方言和文化差异较大,但豫剧的经典剧目和名家唱段仍拥有一定知名度,尤其是《花木兰》《穆桂英挂帅》等“大戏”,曾在上海、广州、武汉等城市引发观剧热潮,豫剧在海外华人社区也有广泛影响,美国、加拿大、澳大利亚等地的豫剧社团定期举办演出,成为海外华人文化认同的重要纽带。

为了更直观地展示豫剧在全国的主要传播情况,以下表格列举了部分代表性省份及豫剧发展概况:

| 主要传播省份 | 代表性豫剧团 | 流行剧目 | 受众特点 |

|---|---|---|---|

| 河南 | 河南豫剧院、郑州市豫剧院 | 《花木兰》《朝阳沟》《七品芝麻官》 | 全年龄段,覆盖城乡 |

| 河北 | 河北省豫剧团 | 穆桂英系列、现代戏 | 中老年为主,基层观众多 |

| 新疆 | 新疆生产建设兵团豫剧团 | 《大祭桩》《秦香莲》 | 多民族观众,军垦文化融合 |

| 安徽 | 安徽省豫剧团 | 《花木兰》《焦裕禄》 | 豫皖边界地区,方言互通 |

| 广东 | 广东豫剧协会 | 《穆桂英挂帅》《五女拜寿》 | 华侨观众,文化交流活动 |

在文化认同与创新传承方面,豫剧的全国影响力还体现在其作为中原文化符号的价值上,豫剧剧目多取材于历史故事、民间传说和现实生活,如《包青天》彰显正义,《焦裕禄》歌颂奉献,《朝阳沟》赞美劳动,这些主题具有普世价值,容易引发全国观众的情感共鸣,豫剧在保持传统特色的同时,积极创新:新编历史剧(如《程婴救孤》)和现代戏(如《村官李天成》)不断涌现,贴近时代脉搏;豫剧与流行音乐、舞蹈等元素融合,推出“豫剧+摇滚”“豫剧+街舞”等跨界表演,吸引年轻观众,豫剧演员小香玉创办的“小香玉艺术学校”,通过将豫剧融入少儿教育,培养了一批年轻戏迷,为豫剧传承注入新活力。

豫剧的全国影响力也面临挑战,与京剧相比,豫剧在高端文化市场的占比仍有差距;部分年轻观众认为豫剧“节奏慢、听不懂”;地域差异导致南方市场渗透有限,但总体而言,豫剧凭借深厚的群众基础、独特的艺术魅力和与时俱进的创新精神,依然保持着强劲的生命力,从田间地头的草台班子到国家大剧院的舞台,从老戏迷的收音机到年轻人的手机屏幕,豫剧的传播渠道和受众群体不断拓展,其全国影响力早已超越了“地方戏”的范畴,成为中华优秀传统文化走向世界的重要代表。

相关问答FAQs

Q1:豫剧和京剧的主要区别是什么?

A1:豫剧和京剧虽同属中国戏曲,但在多个方面存在差异:一是起源与地域,豫剧源于河南,属梆子声腔,唱腔高亢激越;京剧形成于北京,以西皮二黄为基础,唱腔更侧重婉转华丽,二是表演风格,豫剧表演贴近生活,动作朴实,多表现民间故事和现实题材;京剧程式化更强,讲究“唱念做打”的规范,历史剧和宫廷戏占比高,三是乐器伴奏,豫剧以板胡、梆子为主,节奏明快;京剧以京胡、月琴为主,伴奏更丰富细腻。

Q2:年轻人如何更好地了解和喜欢豫剧?

A2:年轻人可通过多种方式走近豫剧:一是观看创新形式的作品,如青春版豫剧、豫剧题材短视频(抖音、B站上的“豫剧变装”“豫剧唱段翻唱”等),感受传统与现代的结合;二是参与互动体验,许多地方举办“豫剧进校园”“戏曲工作坊”,年轻人可尝试学唱身段,了解豫剧背后的文化故事;三是关注年轻豫剧演员,如“豫剧四小名旦”等新生代力量,通过他们的演出和社交媒体动态,感受豫剧的青春活力;四是选择经典入门剧目,如《花木兰》《朝阳沟》等,情节易懂、唱腔动听,容易产生共鸣。