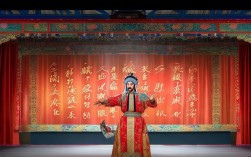

京剧作为国粹,其武戏中的“对刀步战”是极具观赏性的经典桥段,近年来通过短视频平台广泛传播的“京剧对刀步战视频”,更是让这门古老艺术以更鲜活的方式走进大众视野,这类视频多聚焦于武生、武旦、武净等行当的刀械对打,配合精准的步法、凌厉的身段,将京剧“武戏文唱”的审美特质展现得淋漓尽致,成为连接传统与现代的文化纽带。

京剧对刀步战的历史可追溯至清代徽班进京后,武戏在吸收昆曲、秦腔等剧种武打技艺的基础上,逐渐形成了以“真功夫”为核心的表演体系,传统剧目如《挑滑车》《长坂坡》《四杰村》中,均有对刀步战的经典片段:岳飞与金兀术的沙场对决,赵云在长坂坡的七进七出,余千与花振芳的村口厮杀,这些情节中的对刀不仅是武打技巧的展示,更是人物性格与戏剧冲突的延伸——武生的沉稳、武旦的飒爽、武净的刚猛,都在刀光剑影中传递得淋漓尽致,舞台呈现上,对刀步战讲究“一招一式皆有戏”,演员需通过眼神、身法与器械的配合,营造出“台上五分钟,台下十年功”的视觉张力,而视频的传播则让这种“台上功夫”被镜头放大,让观众能清晰捕捉到刀锋的旋转、步法的挪移,甚至演员额角的汗珠,从而更直观地感受京剧武戏的技艺之美。

对刀步战的技艺核心在于“刀法”与“步法”的默契配合,二者如同车之两轮、鸟之双翼,缺一不可,刀法上,单刀有“劈、砍、撩、抹、刺、带、拦”七字诀,双刀则讲究“花、缠、绕、云、抹、削、抹”,演员需通过手腕的灵活控制,让刀在手中“活”起来,既要有“力透刀背”的刚劲,又要有“行云流水”的柔韧;步法则以“丁、八、弓、箭”为基础,配合“跟步、盖步、跳步、扫步”,在方寸舞台间完成“闪、转、腾、挪”,既需保持身体的稳定性,又要体现动作的敏捷性,例如武旦在表演“对刀”时,常以“小蹦子”“旋子”等高难度步法配合刀花,身轻如燕又刀不离手,展现出“巾帼不让须眉”的飒爽英姿,以下为常见刀法与步法的特点解析:

| 类型 | 动作特点 | 代表剧目/角色 |

|---|---|---|

| 单刀七字诀 | “劈”从上至下,“砍”斜向发力,“撩”由下而上,“抹”横向划弧,“刺”直线突进,“带”回刀收势,“拦”格挡防御 | 关羽(走麦城)、秦琼(秦琼卖马) |

| 双刀刀花 | “花刀”快速旋转,“缠刀”绕臂而行,“云刀”在头顶划圆,“绕刀”贴身翻转,强调“刀不沾身”的视觉效果 | 穆桂英(穆柯寨)、梁红玉(抗金兵) |

| 基础步法 | “丁步”两脚前后相抵,“弓步”前腿屈后腿伸,“箭步”快速前冲,“跳步”腾空换位,是所有高难度动作的基础 | 所有武戏角色,如《三岔口》的任堂惠 |

随着短视频平台的兴起,京剧对刀步战视频成为传播京剧文化的重要载体,与传统舞台演出相比,视频传播具有“碎片化观看”“细节放大”“互动性强”等优势:用户可通过慢放、特写镜头看清演员手腕抖动的幅度、脚尖落点的位置,甚至刀穗飘动的轨迹,从而理解“台上一分钟”背后“台下十年功”的艰辛;年轻创作者通过混剪、配乐等方式,将传统对刀片段与现代流行元素结合,例如用摇滚乐搭配《挑滑车》的刀法,或用动漫特效强化刀光剑影的视觉冲击,让京剧以更“潮”的姿态触达年轻群体,许多京剧演员和院团也开通了官方账号,定期发布教学式对刀视频,从“如何握刀”“如何扎马步”讲起,降低了大众的学习门槛,甚至催生了“京剧对刀模仿挑战”,让更多人亲身感受京剧武打的魅力。

京剧对刀步战视频的传播也面临一些挑战:部分为追求流量而过度“娱乐化”的视频,可能弱化京剧程式化的艺术规范,甚至出现“动作变形”“脱离剧情”等问题;短视频的碎片化特性也容易让观众忽略对刀步战在整体剧目中的叙事功能,将其简化为单纯的“视觉刺激”,对此,业内人士呼吁,应在传播中兼顾“趣味性”与“专业性”,既通过视频吸引观众关注,又引导其理解京剧“武为戏用、技为情服务”的深层内涵,让对刀步战这一传统技艺在数字时代真正“活”起来、“火”下去。

相关问答FAQs

问题1:京剧对刀步战中的“刀”是真实的吗?演员如何确保安全?

解答:舞台上的“刀”多为木质或金属材质的道具刀,虽不开刃,但重量与真实刀具相近,演员需通过长期训练掌握重心控制,对打时,两人需严格遵守“对刀口令”(如“上防下、左防右”),通过眼神、手势和默契的节奏预判动作轨迹,避免碰撞,传统舞台上的“打出手”(器械抛接)虽不常见于对刀步战,但演员同样需经过反复磨合,确保安全。

问题2:普通人可以通过视频学习京剧对刀步战吗?需要注意什么?

解答:普通人可通过视频初步了解刀法、步法的基本要领,但京剧武打对身体的柔韧性、力量和协调性要求极高,需在专业老师指导下进行系统训练,避免因动作不当导致受伤,初学者应从“站桩”“握刀”“基础步法”开始,逐步过渡到简单的刀花练习,切勿盲目模仿视频中的高难度动作,需理解对刀步战背后的“戏理”——动作需服务于人物与剧情,而非单纯追求技巧的炫技。