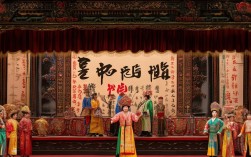

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜明的人物形象深受观众喜爱,段官宝投亲》便是传统剧目中颇具代表性的“家庭伦理”题材作品,该剧以清代为背景,讲述了穷书生段官宝投奔富有的姑父王员外,途中历经波折,最终以真诚和智慧化解亲情误解,赢得尊重与团圆的故事,既展现了封建社会的世态炎凉,也传递了“贫贱不能移、富贵不能淫”的传统美德。

剧情开篇,段官宝因父母双亡、家道中落,只得带着祖传的玉佩投奔姑父王员外,王员外早年家境贫寒时曾受过段家资助,如今却已成为当地富甲一方的商人,逐渐染上了嫌贫爱富的习气,段官宝风尘仆仆赶到王家门口,却被势利的管家张福拦在门外,称“姑父府上不收穷亲戚”,任凭段官宝如何解释,张福都拒不开门,恰逢王员外的女儿王玉梅出门散心,见段官宝衣衫褴褛却眉宇间透着书卷气,心生怜悯,便让丫鬟将他悄悄带入府中。

王员外见到段官宝,虽忆及旧情,却碍于妻子刘氏和管家张福的撺掇,不愿承认这门穷亲戚,他表面收留段官宝,实则安排他到后院书房做杂役,暗中吩咐张福多加刁难,段官宝虽心中委屈,却并未抱怨,反而将书房打理得井井有条,闲暇时仍坚持读书习字,他的勤勉和学识渐渐被王玉梅看在眼里,两人时常在书房谈论诗词,王玉梅愈发欣赏段官宝的品格,而刘氏和张福却愈发忌惮,担心王玉梅对段官宝产生情愫,便在王员外面前添油加醋,称段官宝“心怀不轨,意图攀附”。

一日,王员外家中失窃,丢失了一件祖传的玉如意,刘氏和张福趁机诬陷段官宝,说他“初来乍到便偷盗,定是见财起意”,段官宝有口难辩,王员外盛怒之下将他赶出家门,段官宝离开王家后,并未灰心,而是在镇上私塾谋得一份教书先生的职位,凭借学识和耐心赢得了学生和家长的敬重,半年后,恰逢县令之子举办诗会,段官宝应邀参加,其诗作才情横溢,被县令赏识,举荐为秀才,消息传到王家,王员外这才意识到自己错怪了段官宝,懊悔不已,真正的盗贼(张福勾结的外贼)落网,真相大白,王员外亲自登门赔罪,恳请段官宝原谅,并决定将女儿许配给他,段官宝念及旧日情谊,最终与王玉梅喜结连理,王家也因他的加入,家风愈发淳朴和睦。

剧中人物性格鲜明,推动了情节的跌宕起伏,段官宝的忠厚坚韧、王玉梅的善良仗义、王员外的势利知错、刘氏的刻薄短视、张福的阴险谄媚,共同构成了封建社会家庭关系的缩影,而豫剧特有的“豫东调”和“豫西调”唱腔,也为人物情感的表达增色不少:段官宝落魄时的唱腔悲凉婉转,如“投亲未成反遭辱,姑父啊,你怎忘当年雪中送炭情”;王员外醒悟时的唱腔则转为激昂高亢,如“错把珍珠当沙砾,悔不该将义侄赶出府”,将人物内心的悔恨与释然展现得淋漓尽致。

| 人物 | 性格特点 | 在剧情中的作用 |

|---|---|---|

| 段官宝 | 忠厚、坚韧、知恩图报 | 故事核心,通过遭遇展现传统美德 |

| 王员外 | 势利、但知错能改 | 推动冲突,代表封建家族的复杂性 |

| 王玉梅 | 善良、仗义、慧眼识人 | 帮助段官宝,传递正面价值观 |

| 张福 | 势利、阴险、阿谀奉承 | 制造矛盾,体现封建仆从的丑恶嘴脸 |

| 刘氏 | 刻薄、短视、嫌贫爱富 | 加剧冲突,代表世俗偏见 |

FAQs

-

问:《段官宝投亲》的故事反映了传统戏曲中的哪些常见主题?

答:该剧主要反映了“嫌贫爱富与知错能改”“善恶有报”“亲情可贵”三大主题,通过王员外从势利到悔悟的转变,批判了封建社会的世俗偏见;段官宝的遭遇与成功,彰显了“贫贱不能移”的品格;最终团圆的结局,则传递了亲情超越物质、真诚化解误解的价值观,这些主题在传统戏曲中具有普遍性和教育意义。

-

问:豫剧《段官宝投亲》中的唱腔设计如何体现人物情感?

答:剧中唱腔根据人物身份和情感变化灵活运用豫剧不同板式:段官宝的唱段以“慢板”和“二八板”为主,如投亲时的“离了家乡路遥远”用慢板表现愁绪,被诬陷时的“有冤无处诉”用二八板抒发悲愤;王员外的唱腔多用“快二八板”和“流水板”,如刁难段官宝时“穷酸登门真可笑”用快二八板表现傲慢,醒悟时“悔不该当初错怪人”用流水板表达急切悔意;王玉梅的唱腔则以“豫西调”的婉转为主,如“段郎才德世所稀”用花腔表现怜惜与欣赏,通过板式、旋律和节奏的变化,精准传递了人物在不同情境下的内心世界。