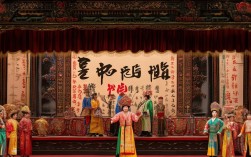

京剧“双包案”并非单一剧目,而是传统京剧中一类以“身份混淆、真假难辨”为核心情节的戏剧模式的统称,其本质是通过两个或多个身份相似、同名或相关人物引发的误会、冲突与案件,折射古代社会司法困境、人情纠葛与伦理矛盾,这类故事通常因信息不对称、证据缺失或人为干预,导致“双包”现象出现,最终通过关键证据、人物自证或第三方介入得以真相大白,既充满戏剧张力,又暗含对社会现实的批判。

核心冲突:身份混淆背后的社会镜像

“双包案”的核心矛盾源于古代社会身份标识的模糊性与司法制度的局限性,在交通不便、信息闭塞的背景下,同名同姓、容貌相似、身份冒用等情况屡见不鲜,而官府断案常依赖口供、物证等单一依据,易被权势或人情左右,贫苦百姓可能被冒名顶替替罪,富商子弟可能被混淆卷入官司,甚至官员自身也可能因“双包”陷入政治漩涡,这种情节设计不仅制造了“谁是真凶”“谁在说谎”的悬念,更暴露了古代司法中“有理难辩”“冤狱难伸”的普遍困境,让观众在曲折剧情中感受到对公平正义的渴望。

代表剧目中的“双包”元素与内涵

传统京剧中有多部经典剧目可归入“双包案”范畴,其情节虽各有侧重,但均围绕“身份混淆”展开,以下为典型剧目分析:

| 剧目名称 | 双包主体 | 核心冲突与情节 | 社会意义 |

|---|---|---|---|

| 《四进士》 | 四位官员(毛朋、顾读、田伦、刘题)的“包庇”行为 | 宋士杰因揭发田伦、刘题勾结贪官被诬陷,四官员因“各自为私”导致冤案,最终毛朋秉公执法,揭露“双官”勾结的腐败。 | 批判官场徇私枉法,歌颂“清官”与民间正义力量的对抗,反映“官官相护”的社会毒瘤。 |

| 《玉堂春》 | 苏三与“苏三”冒名顶替者(沈燕白) | 苏三被诬谋财害命,府衙因“苏三”之名草率定罪;最终三堂会审,通过苏三自证、潘必正等人相助,洗清冤屈。 | 揭露司法草菅人命,凸显底层女性在封建制度下的无助,强调“人证物证”对断案的重要性。 |

| 《徐策跑城》 | 薛葵与薛蛟(薛家兄弟)的身份混淆 | 唐朝奸臣陷害薛家,薛家兄弟流落民间;徐策为揭露真相,需通过“跑城”认亲,证明“双薛”身份以平反冤案。 | 突出“亲情”与“忠义”的张力,借“身份认领”批判权贵对忠良后代的迫害,歌颂正义终将战胜邪恶。 |

| 《法门寺》 | 刘瑾与地方官员(宋巧姣之父)的“包案”合谋 | 赵廉因审案不公被诬陷,刘瑾为维护权势干预司法,导致“双案”叠加(宋巧姣告状与赵廉冤案交织);最终贾桂等揭露真相,惩办奸佞。 | 揭露封建特权对司法的侵蚀,强调“权大于法”的黑暗,同时借小人物(宋巧姣)的反抗展现民间力量。 |

艺术特色与社会价值

“双包案”类剧目通过“身份错位”的戏剧手法,构建了“悬念迭起—真相反转—道德审判”的经典叙事结构,其艺术价值在于:一是利用“真假难辨”吸引观众,如《玉堂春》中苏三的“双名”与“双案”,让剧情扣人心弦;二是通过人物身份的“双包”凸显性格对比,如《四进士》中毛朋的刚正与田伦的贪婪,形成鲜明反差;三是借案件折射社会问题,如司法腐败、阶级压迫、伦理困境,使戏剧兼具娱乐性与批判性,从《四进士》到《法门寺》,“双包案”始终是京剧反映古代社会矛盾的重要载体,其“身份即命运”的主题,至今仍引发观众对公平、正义与人性的思考。

相关问答FAQs

Q1:京剧“双包案”与西方戏剧中的“身份错位”情节(如《威尼斯商人》中的女扮男装)有何不同?

A:京剧“双包案”更侧重“社会身份”的混淆(如官员、平民、罪犯的身份错位),且冲突核心多围绕“司法公正”与“人情伦理”,具有鲜明的中国封建社会特色;而西方戏剧的“身份错位”常以“个人情感”或“喜剧冲突”为主(如爱情误会、身份伪装),更强调个体命运与自由意志,文化背景与主题内涵存在显著差异。

Q2:为何“双包案”在京剧传统中经久不衰?其现实意义是什么?

A:“双包案”经久不衰的原因在于:其一,情节设计符合传统戏剧“巧合误会”的美学原则,悬念强、易传播;其二,主题直击“公平正义”的普世价值,能引发不同时代观众的共鸣;其三,人物形象鲜明(清官、贪官、弱者、权贵),便于演员塑造舞台形象,现实意义上,它警示现代社会需完善司法体系、防范身份冒用,同时提醒公众“眼见未必为实”,对构建法治社会仍有启示。