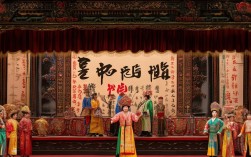

在传统戏曲的广阔天地中,“刘墉下南京”是一出流传甚广的经典剧目,以清代名臣刘墉为主角,融合了民间智慧、官场斗争与正义伸张,深受观众喜爱,不同于正史中严肃的官员形象,戏曲中的刘墉被塑造为“罗锅”清官,机智诙谐、体恤民情,而“下南京”的故事则聚焦于他奉旨巡查江南,智斗权奸、平反冤案的过程,充满了戏剧张力与民间智慧。

“刘墉下南京”的情节通常围绕“查案”展开:刘墉奉乾隆帝密旨,以“查赈”为名南下南京,发现当地官员与豪强勾结,侵吞赈灾银两,致使百姓流离失所,他乔装打扮为算命先生、小商贩等身份,深入民间查访,收集证据,期间,他巧妙周旋于南京知府、两江总督等反派角色之间,利用计谋套取口供,最终在公堂之上揭露真相,严惩贪官,为百姓伸冤,故事中既有“私访遇险”“智斗奸佞”的紧张桥段,也有“巧断奇案”“体恤民情”的温情时刻,情节跌宕起伏,人物性格鲜明。

刘墉的形象在戏曲中被赋予了鲜明的民间色彩,他虽身为朝廷重臣,却毫无官架子,常以市井小民的姿态出现,语言幽默风趣,善用方言俚语拉近与百姓的距离,在私访时,他可能与卖花翁闲聊家常,从茶馆伙计处套取线索,甚至故意“装傻充愣”迷惑对手,凸显其“大智若愚”的特质,而反派角色则多为贪婪狡诈的官员,如南京知府张继昌、两江总督梁诗正(虚构角色),他们仗势欺人、草菅人命,与刘墉形成鲜明对比,强化了“正义战胜邪恶”的主题。

从艺术表现来看,“刘墉下南京”融合了多种戏曲表演手法,唱腔上,不同剧种各有特色:京剧以西皮、二黄为主,刘墉的唱腔苍劲有力,展现其沉稳睿智;豫剧则融入梆子腔,唱腔高亢激昂,突出其刚正不阿;评剧唱腔通俗易懂,贴近生活,更显亲民,身段表演上,刘墉的“罗锅”形象是其标志性特征,演员需通过含胸、屈膝等动作塑造其体态,同时配合眼神、手势表现其观察入微、机智应对,在公堂审案时,刘墉的“甩袖”“拍案”等动作,配合铿锵的念白,将怒斥奸佞的气势展现得淋漓尽致。

以下为“刘墉下南京”经典情节核心元素梳理:

| 情节阶段 | 关键事件 | 角色互动 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 奉命南下 | 乾隆密旨,刘墉以“查赈”为名赴南京 | 与乾隆对话,交代任务背景 | 京剧引子,豫剧开场锣鼓 |

| 乔装私访 | 扮算命先生、小商贩,深入民间 | 与卖花翁、茶馆伙计、受害百姓交谈 | 方言念白,生活化身段,市井音乐 |

| 智斗反派 | 套取知府口供,收集贪腐证据 | 与南京知府周旋,故意露出破绽 | 丑角扮相(反派),刘墉的“装傻”表演 |

| 公堂审案 | 揭露贪银真相,严惩贪官 | 与两江总督对峙,宣读圣旨 | 西皮流水唱腔,甩袖拍案等身段动作 |

| 结局圆满 | 平反冤案,赈灾银发放百姓 | 百姓感恩,刘墉复命回京 | 众百姓合唱,京剧大锣收场 |

“刘墉下南京”之所以经久不衰,不仅因其曲折的情节和鲜明的人物,更因为它承载了民间对“清官”的向往和对正义的追求,故事中,刘墉作为“为民做主”的象征,其“智”与“廉”成为民间理想官员的典范,而反派角色的惩罚则满足了观众对“恶有恶报”的心理期待,剧目中对江南风物、市井生活的描绘,也展现了浓郁的地域文化特色,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到传统社会的风貌。

相关问答FAQs

Q1:刘墉下南京的历史原型与戏曲形象有何区别?

A:历史上的刘墉(1720-1805)为乾隆朝重臣,官至体仁阁大学士,以书法、干练著称,并无“罗锅”形象记载,且与和珅的关系更多是政治合作而非对立,戏曲中的刘墉则是民间艺术加工的产物:他被塑造为“罗锅”形象(源于民间对其“驼背”的夸张想象),性格诙谐、善用智谋,常与和珉(虚构反派)斗法,故事多属虚构,反映了民间对“清官能吏”的期待与理想化塑造。

Q2:不同剧种演绎“刘墉下南京”时,在表演风格上有何差异?

A:京剧的“刘墉下南京”注重程式化表演,唱腔以西皮、二黄为主,刘墉的念白字正腔圆,身段沉稳大气,突出其“朝廷重臣”的威严;豫剧则融入河南方言和梆子腔,唱腔高亢激昂,表演更贴近生活,刘墉的形象更显朴实亲民,常有插科打诨的喜剧元素;评剧唱腔通俗易懂,念白口语化,侧重表现刘墉与百姓的互动,生活气息浓厚,更受普通观众喜爱。