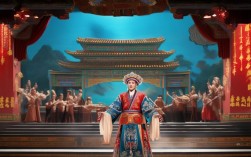

豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越、朴实豪放的艺术风格深受观众喜爱,而唱腔与伴奏的完美融合,则是豫剧艺术魅力的核心所在,在当代豫剧名家吴素真的舞台实践中,其唱腔的醇厚细腻与伴奏的丝丝入扣相得益彰,共同塑造了众多深入人心的艺术形象,要深入理解吴素真唱腔伴奏的艺术特色,需从豫剧伴奏的传统根基、乐队配置、配合技巧及经典剧目中的实践等多个维度展开。

豫剧伴奏有着悠久的历史和严谨的程式,其乐队分为“文场”与“武场”两大部分,文场以管弦乐器为主,负责旋律的铺陈与情感的烘托;武场则以打击乐器为核心,掌控节奏的起伏与戏剧的张力,吴素真作为常派艺术的优秀传人,其唱腔在继承常派刚健明亮、奔放自由的基础上,更融入了女性演员的柔美与细腻,这对伴奏提出了更高的要求——既要保持豫剧传统的“骨力”,又要服务于唱腔的“气韵”,形成“托腔保调、以伴衬唱”的有机整体。

在文场乐器中,板胡是豫剧伴奏的灵魂,素有“弦子上的歌”之称,吴素真唱腔伴奏中的板胡演奏,尤其注重与唱腔的“声情合一”,在表现激愤情绪的唱段中,板胡常采用强有力的快弓与高亢的滑音,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的选段,板胡以明亮的音色和密集的节奏托起唱腔的气势,展现出花木兰的巾帼豪情;而在抒发内心柔情的段落,如《大祭桩》“哭楼”一折中,板胡则改用连绵的揉弦与舒缓的弓法,音色如泣如诉,与吴素真悲戚婉转的唱腔相互呼应,将黄桂英的绝望与痛楚渲染得淋漓尽致,除板胡外,二胡、笛子、笙等乐器也各司其职:二胡常以副旋律的形式丰富唱腔的层次,如在《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮”的唱段中,二胡与板胡形成对位,增强了旋律的流动感;笛子则以清脆的音色点缀花腔,适合表现欢快活泼的情绪;笙的和声则如“底色”般托起整个乐队的音响,使伴奏更加饱满厚重。

武场乐器是豫剧节奏的“骨架”,主要包括板鼓、大锣、小锣、手镲和梆子,吴素真唱腔伴奏中的武场,讲究“紧拉慢唱”“慢拉紧唱”的对比变化,通过节奏的张弛调控戏剧情绪,在《五世请缨》“出征”的唱段中,板鼓的密集“搓锤”配合大锣的“长锣”,营造出千军万马奔腾而出的紧张氛围,与吴素真高亢激越的唱腔形成共振;而在《秦香莲》“见皇姑”的静场戏中,仅以梆子的轻击和板鼓的“闷击”作为点缀,突显出秦香莲内心的压抑与无助,以“无声胜有声”的艺术效果感染观众,值得注意的是,吴素真对武场的“留白”运用尤为精妙,在唱腔的气口处或情感转折处,常通过短暂的停顿或乐器的弱奏,给观众留下回味的空间,这种“以简驭繁”的处理,彰显了伴奏对唱腔节奏的精准把控。

为更直观展现吴素真唱腔伴奏中乐器的分工与配合,以下表格列出主要乐器及其在伴奏中的作用:

| 乐器类别 | 乐器名称 | 在伴奏中的作用 | 吴素真唱腔中的典型运用举例 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 板胡 | 主奏乐器,负责主旋律与唱腔的同步,通过音色、力度变化烘托情绪 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”中明快高亢的领奏;《大祭桩》“哭楼”中低回婉转的抒情 |

| 文场 | 二胡 | 辅助旋律,丰富和声层次,增强音乐的流动性 | 《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮”中与板胡的对位旋律 |

| 文场 | 笛子 | 装饰性乐器,擅长表现欢快、灵动的情绪,点缀花腔 | 《红娘》“拷红”中活泼跳跃的间奏 |

| 文场 | 笙 | 提供和声支撑,使乐队音响更加融合,尤其在慢板唱段中突出厚重感 | 《秦香莲》“见夫”中低音笙的和声铺垫 |

| 武场 | 板鼓 | 指挥乐器,掌控节奏速度、强弱变化及戏剧转换 | 《五世请缨》“出征”中密集的“搓锤”推动情绪高潮 |

| 武场 | 大锣 | 渲染气氛,强调重拍,多用于戏剧冲突激烈处 | 《铡美案》“包龙图打坐在开封府”中威严的“长锤” |

| 武场 | 梆子 | 标志节拍,强化节奏感,通过敲击位置变化表现情绪起伏 | 《秦香莲》“见皇姑”中轻柔的“边梆”衬托压抑氛围 |

吴素真唱腔伴奏的艺术魅力,不仅体现在乐器的精湛配合上,更在于伴奏与演员表演的“心神合一”,在长期的艺术实践中,吴素真与伴奏团队形成了高度的默契:伴奏者需精准捕捉唱腔中的气口、润腔和情感变化,通过乐器的强弱、快慢、虚实变化,与演员的表演形成“你中有我、我中有你”的融合状态,在《泪洒相思地》“洞房”一折中,当吴素真以颤抖的唱腔表现新娘的悲凉时,板胡的滑音与二胡的弱奏几乎同步,仿佛演员的叹息与乐器的泣诉融为一体;而在《三哭殿》“金殿”选段中,当唱腔转为激昂的“导板”时,武场的“急急风”骤起,伴奏的爆发力与演员的身段、眼神相互映衬,将戏剧冲突推向顶点。

这种“以情带声、以声伴情”的伴奏理念,源于吴素真对传统豫剧艺术的深刻理解与创新,她既坚守豫剧“唱念做打”的程式化规范,又不拘泥于传统,在伴奏中融入现代音乐的编曲思维,如在部分新编剧目中加入电声乐器或西洋弦乐,拓展了伴奏的音域与表现力,但始终以“不失豫剧韵味”为前提,使传统艺术在当代焕发新的生机。

吴素真唱腔伴奏是豫剧艺术中“唱”与“伴”完美结合的典范,它以传统乐器为根基,以程式化技巧为骨架,更以对人物情感的深刻诠释为灵魂,通过文场的柔美抒情与武场的铿锵有力,共同构建起豫剧艺术的音响世界,这种伴奏不仅为唱腔增色添彩,更成为连接演员与观众、传递戏剧情感的重要桥梁,让豫剧这一古老艺术在新时代依然能直抵人心,引发共鸣。

FAQs

问:吴素真唱腔伴奏中,板胡的演奏技巧有哪些独特之处?

答:吴素真唱腔伴奏中的板胡演奏,以“贴合唱腔、服务情感”为核心,技巧上注重“音色变化”与“节奏把控”,在音色上,通过调整弓压与弓速,实现明快与柔韧的转换:如表现豪迈情绪时用“全弓强奏”,音色饱满有力;抒发细腻情感时用“半弓弱奏”,音色如丝如缕,在技巧上,常用“滑音”(尤其是“大滑音”)模仿唱腔的韵味,如《大祭桩》“哭楼”中,板胡通过下滑音强化唱腔的悲戚感;强调“气口同步”,即在唱腔换气的瞬间,板胡以短促的“顿弓”或“垫音”衔接,使伴奏与演唱无缝对接,形成“人弦合一”的效果。

问:豫剧伴奏如何根据不同剧目调整风格?

答:豫剧伴奏风格的调整需结合剧目的题材、时代背景及人物性格,传统历史剧如《穆桂英挂帅》《花木兰》,伴奏以“高亢激越”为主,突出板胡的领奏地位,武场常用“长锣”“急急风”等程式化锣鼓点,强化戏剧的恢弘气势;才子佳人戏如《红娘》《西厢记》,伴奏则偏向“轻快活泼”,增加笛子、笙的运用,节奏明快,旋律灵动;悲剧剧目如《秦香莲》《大祭桩》,伴奏以“低回婉转”为特色,板胡多采用中低音区,二胡、大提琴等乐器加入和声铺垫,武场以“闷击”“轻击”为主,烘托压抑、悲凉的氛围,现代戏伴奏在保留传统乐器的基础上,可能融入西洋乐器的和声配置,但仍以“豫剧韵味”为根本,确保风格与剧目内容高度统一。