电影《河南豫剧大祭桩》作为一部将传统戏曲艺术与现代电影语言深度融合的作品,以豫剧经典剧目《大祭桩》为蓝本,通过生动的影像叙事展现了家国情怀与人性光辉的交织,影片以北宋年间为背景,围绕吏部尚书李绶之子李彦贵与总兵黄彦忠之女黄桂英的婚恋悲剧展开,通过家族恩怨、朝堂纷争与个人命运的跌宕,刻画了古代青年在礼教束缚与真情之间的挣扎,最终以“情”破“理”的主题,传递出对忠贞爱情与正义精神的礼赞。

剧情梗概:从家族恩怨到情动天地

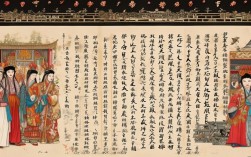

影片开篇即铺陈北宋时期的权力格局:李绶为官清正,却因得罪权臣奸相庞文而被贬;黄彦忠为攀附权贵,欲将女儿黄桂英另许高门,李彦贵与黄桂英自幼订婚,面对父亲的逼婚,黄桂英以死相护,被赶出家门,寄居乳母家中,家道中落的李彦贵以卖水为生,黄桂英暗中派丫鬟送银相助,却因误会引发冲突——李彦贵误以为黄桂英变心,愤而掷银,心灰意冷之下,黄桂英在雨夜前往李家坟前祭奠,这一“祭桩”情节成为全片高潮:她跪步泥泞,哭唱“哭坟”一折,以水袖掩面,泪如雨下,倾诉对李彦贵的深情与对命运的不公,恰逢李彦贵闻讯赶来,误会解开,此时却传来李家沉冤得雪、奸臣伏法的消息,二人终在历经磨难后团圆,影片以“悲转喜”的叙事结构,既保留了豫剧“苦情戏”的张力,又以“善有善报”的结局传递了传统价值观的慰藉。

艺术特色:戏曲与电影的碰撞融合

作为一部戏曲电影,《大祭桩》在保留豫剧艺术精髓的同时,巧妙运用电影手法强化了叙事感染力,其艺术特色可从以下三方面展开:

唱腔与表演的“原汁原味”

影片以豫剧“豫东调”和“豫西调”为基础,主演小香玉(饰黄桂英)凭借扎实的功底,将“慢板”的婉转哀怨、“二八板”的铿锵顿挫融入情感表达,尤其在“祭桩”一场,黄桂英的唱腔从压抑到爆发,配合“跪步”“抢背”等身段技巧,将“哭坟”的悲怆感推向极致,电影通过特写镜头捕捉演员的眼神微颤、水袖抖动等细节,让观众近距离感受戏曲表演的“以形传神”。

场景与镜头的“虚实相生”

传统豫剧舞台以“一桌二椅”象征空间,而电影则通过实景拍摄与意境营造拓展了叙事维度,李家坟地的场景以阴雨连绵的实景搭配冷色调光影,与黄桂英的红衣形成强烈对比,既强化了悲剧氛围,又以“雨打祭桩”的意象隐喻命运的残酷;黄府庭院的雕梁画栋与李家破败的茅屋形成视觉反差,暗示家族地位的落差,镜头语言上,多采用中近景与特写切换,既保留了戏曲表演的“聚焦感”,又通过镜头运动(如推轨跟拍黄桂英夜行)增强了紧张感。

主题与情感的“古今共鸣”

影片虽以古代为背景,但对“爱情忠贞”“反抗礼教”“正义必胜”的主题挖掘,使其具有超越时代的意义,黄桂英对爱情的坚守,并非盲目顺从,而是对父亲“嫌贫爱富”的抗争;李彦贵虽一度误会黄桂英,但最终选择相信真情,体现了人性的复杂性,这些情感内核与现代观众对平等、真情的追求形成共鸣,让传统戏曲故事焕发新生。

文化价值:传统戏曲的现代表达

《大祭桩》的成功,不仅在于艺术形式的创新,更在于其对传统文化价值的当代诠释,影片通过豫剧这一国家级非遗载体,让观众感受到中原文化的厚重与戏曲艺术的魅力,其唱腔设计保留了方言韵味,念白中融入河南民俗俚语,使地域文化特色得以凸显;影片在叙事节奏上调整了传统戏曲的“程式化”段落,删减了部分冗长的过场戏,以更紧凑的情节吸引年轻观众,实现了“老戏新唱”的传播效果,正如导演所言:“我们要让年轻人看到,传统戏曲不是‘老古董’,而是能触动人心的活的艺术。”

相关问答FAQs

Q1:电影《大祭桩》与传统舞台剧相比,在改编中做了哪些创新?

A1:电影改编在保留核心剧情与经典唱段的基础上,主要做了三方面创新:一是视听语言的现代化,通过实景拍摄、光影特效和镜头运动,打破了舞台剧的“虚拟空间”,增强了场景的真实感与代入感;二是人物塑造的立体化,增加了黄桂英与乳母、李彦贵与家仆的互动细节,使人物性格更丰满;三是叙事节奏的优化,压缩了传统戏曲中“起霸”“走边”等程式化表演,强化了“误会—冲突—和解”的戏剧冲突,更符合电影观众的观影习惯。

Q2:“祭桩”情节在影片中为何如此重要?它有何象征意义?

A2:“祭桩”是全片的核心情节,既是黄桂英情感的集中爆发点,也是主题升华的关键,从情节上看,它通过黄桂英的“夜祭”行为,推动李彦贵现身、误会解开,为后续“沉冤昭雪”的结局埋下伏笔;从象征意义看,“祭桩”既是对逝去爱情的祭奠,也是对封建礼教的控诉——黄桂英以“祭”抗“命”,用行动证明真情可以超越家族利益与世俗偏见;“桩”作为连接阴阳的意象,象征着生死不渝的爱情,以及正义终将“立”于人间的信念。