《桃花庵》是河南豫剧传统经典剧目,取材于唐代民间故事,以书生张才与窦氏的悲欢离合为主线,通过“桃花庵”这一特定场景,展现了封建社会中女性的命运挣扎与人性光辉,全剧唱腔设计丰富,情感跌宕起伏,而贯穿始终的豫剧伴奏,则以独特的音乐语言为人物塑造、情节推进和情感渲染注入了灵魂,堪称“半台戏”的典范。

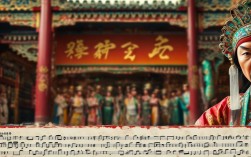

豫剧伴奏体系由“文场”与“武场”两大部分构成,二者相辅相成,共同构建起《桃花庵》的音乐叙事框架,文场以弦乐为主,承担旋律主奏与情感烘托;武场以打击乐为主,负责节奏控制与气氛营造,在《桃花庵》的伴奏中,各类乐器的角色分工明确,又相互配合,形成了层次丰富、感染力极强的音乐效果。

文场乐器中,板胡是当之无愧的“主心骨”,其音色高亢嘹亮,穿透力极强,既能精准贴合唱腔的旋律走向,又能通过滑音、顿弓、颤音等技巧,细腻传递人物情绪的细微变化,例如窦氏在“桃花庵里桃花开”唱段中,板胡以明快的旋律领奏,配合唱腔中“桃花红、桃花白”的欢快节奏,营造出春意盎然的意境;而在“叹家世”悲情段落中,板胡则转为低沉婉转的音色,通过慢揉滑奏,将窦氏身世飘零的无奈与哀伤娓娓道来,坠胡是文场的“情感担当”,琴杆较长的构造使其音色低沉浑厚,常用于表现悲情叙事或回忆场景,如窦氏回忆与张才初遇时,坠胡以悠长舒缓的旋律铺底,模拟“月下桃花影”的朦胧美感,与唱腔中的“羞答答”形成呼应,强化了浪漫氛围,二胡作为辅助旋律乐器,常与板胡形成高低声部呼应,在抒情段落中填充和声层次,使音乐更饱满,笛子与笙则多用于场景过渡或意境营造,笛子清亮悠扬的音色能勾勒出“桃花林”的清新,而圆润的笙音则能为弦乐群增添厚重感,尤其在群体唱段中起到调和音色的作用。

武场乐器是《桃花庵》节奏的“指挥家”,其中板鼓地位最为核心,鼓师通过鼓点的疏密、轻重、缓急变化,控制全剧的节奏走向与情绪起伏,例如开场时“紧急风”鼓点配合窦氏急切的步伐,营造紧张氛围;张才病重时,板鼓转为“搓锤”技法,节奏缓慢而沉重,暗示悲剧即将发生,大锣音色洪亮,常用于情绪转折点,如窦氏得知张才死讯时,大锣一击“仓”,强烈的音响效果瞬间将悲痛情绪推向高潮,手镲配合板鼓增加节奏颗粒感,在快板段落中烘托热烈气氛;梆子作为豫剧标志性乐器,以“哒哒”的敲击奠定基础节奏,唱腔中“闪板”“抢板”等技巧都需与梆子精准咬合,形成“腔随字走,字正腔圆”的韵律美,小钹音色清脆,多用于轻松或喜剧场景,如张才初入桃花庵时的轻快节奏,为全剧增添了一抹亮色。

《桃花庵》的唱腔设计严格遵循豫剧板式逻辑,伴奏则需根据不同板式调整配器与节奏,剧中常用的【慢板】【二八板】【流水板】【哭板】等板式,与伴奏的配合堪称精妙。【慢板】如窦氏的“叹家世”唱段,伴奏以板胡主奏,坠胡辅以低音,笛子点缀其间,节奏舒缓,弦乐群用长音铺垫,配合唱腔低回婉转的旋律,将身世飘零的无奈娓娓道来;【二八板】则如“桃花庵里访张才”,伴奏中板胡与二胡形成对位,梆子以稳定的“中眼”节奏推进,旋律明快流畅,表现窦氏重游旧地的复杂心情;【哭板】是全剧情感的高潮,如“见坟头”唱段,板鼓密集的“搓锤”与大锣的闷击交织,坠胡用大幅度的滑奏模拟哭泣声,二胡以半音阶下行强化悲怆感,音乐与唱腔共同将情绪推向顶点。

豫剧伴奏讲究“腔随字走,即旋律需贴合唱词的字声调值,在《桃花庵》中体现得尤为突出,如窦氏唱“桃花红,桃花白”,伴奏中的板胡旋律随“红”(阳平)上扬,随“白”(阴平)平稳,通过音高走向强化语言的自然韵律;而在“啊”等拖腔处,伴奏则加入花奏,如板胡的颤音、二胡的泛音,既丰富旋律又不喧宾夺主,让情感表达更饱满,伴奏中的“过门”设计也极具匠心,无论是开场前的大过门,还是唱段间的小过门,都起到了串联剧情、转换场景的作用,如“桃花庵”场景出现时,文场以笛子、笙为主,模拟春风拂过桃林的沙沙声,武场用轻快的梆子点节奏,勾勒出静谧美好的意境,为后续情节展开铺垫。

随着时代发展,《桃花庵》的伴奏在保留传统精髓的基础上也不断创新,现代伴奏在“跟腔保调”的基础上,增加了和声编配与配器层次,如加入电子合成器模拟古筝音色,或使用西洋乐器大提琴强化低音声部,但板胡的核心地位与打击乐的节奏骨架始终未变,确保了豫剧音乐的本真性,老一辈伴奏艺人的“即兴发挥”与年轻一代的“规范化演奏”相互融合,让这门古老艺术在传承中焕发新生。

相关问答FAQs

问:豫剧《桃花庵》的伴奏中,为什么板胡是不可替代的主奏乐器?

答:板胡因其高亢嘹亮的音色与极强的穿透力,成为豫剧唱腔的“灵魂乐器”,在《桃花庵》中,板胡不仅能精准模仿人声的哭腔、笑腔,通过滑音、顿弓等技巧传递人物情绪,还能通过旋律的起伏变化,引导观众理解唱词的内涵,板胡的演奏灵活多变,既能与坠胡、二胡形成和谐共鸣,也能在独奏时凸显戏剧张力,因此成为豫剧伴奏中不可替代的主奏乐器。

问:《桃花庵》中窦氏“哭坟”唱段的伴奏,是如何用音乐表现“哭”的情感的?

答:“哭坟”是《桃花庵》的情感高潮,伴奏通过多重手法模拟“哭”的声韵:坠胡采用大跨度滑奏,模仿人声哭泣时的“抽泣”感,音高忽高忽低,如哽咽难言;板鼓以“搓锤”技法密集敲击,节奏由缓到急,模拟哭腔的“气口”变化;二胡用半音阶下行旋律,配合唱词中的“啊”“呀”等虚词,强化悲伤的层次感;大锣以“闷击”收尾,余音缭绕,如同泪水滴落后的寂静,让“哭”的情感久久回荡在观众心中。