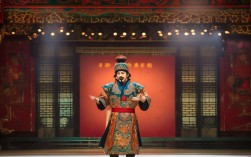

京剧《汾河湾》是传统骨子老戏,取材于唐代薛平贵与王宝钏“寒窑苦守”的传说,家住”唱段是薛平贵在汾河湾打雁时,与妻子王宝钏(此时已相认未明)对答中叙述身世的核心唱词,以“西皮流水”板式铺陈,既交代剧情背景,又塑造人物性格,堪称京剧“叙事性唱腔”的典范。

“家住”唱词出现在薛平贵与王宝钏寒窑重逢后,宝钏见其衣着朴素、言语不俗,试探询问其籍贯家世,薛平贵遂以“家住”起腔,从故乡故园、父母名讳、自身经历层层展开,唱词如下(节选核心段落):

“家住绛州龙门县,薛家庄上有家园。

我父薛仁贵,投军一去十八年。

老娘身染重病故,撇下平贵受孤单。

后来投军唐王驾下,征西凉得胜还朝,

封王爵,后来又遭奸臣算计,

贬在寒窑受苦寒。”

这段唱词以“平铺直叙”为表,暗藏“情动于衷”为里,结构清晰如“故事梗概”,却通过具体的地名、人名、时间节点,将薛平贵“将门之后—寒门孤子—征西功臣—落难寒窑”的人生跌宕浓缩其中,开篇“家住绛州龙门县,薛家庄上有家园”,以籍贯故园定调,既符合古人“安土重迁”的观念,又暗示人物对家族根基的珍视;“绛州龙门县”在历史上确为唐代名将薛仁贵故里(今山西河津),京剧以“真实地名”增强故事可信度,让观众瞬间代入历史语境。

“我父薛仁贵,投军一去十八年”,十字句简练交代核心背景——薛仁贵“征东”投军的经典情节是京剧观众耳熟能详的前史,“十八年”既点明时间跨度,又暗合王宝钏“苦守寒窑十八载”的剧情,形成“父辈征途—子辈漂泊”的呼应,随后的“老娘身染重病故,撇下平贵受孤单”,由“家国大业”转向“家庭悲欢”,薛仁贵“投军”与母亲“病故”形成双线并置,既解释薛平贵“孤苦无依”的早年经历,也为他“后投军、遭贬谪”的命运埋下伏笔——因家族无依,才需另寻出路;因父辈功勋,才遭奸臣忌恨。

后半段“后来投军唐王驾下,征西凉得胜还朝,封王爵,后来又遭奸臣算计,贬在寒窑受苦寒”,以“后来”“后来”的口语化串联,将“投军—征西—封王—遭贬”的复杂经历压缩为短句,既符合“西皮流水”明快流畅的节奏,又凸显薛平贵“命运多舛”的戏剧性,征西凉得胜还朝”与“贬在寒窑受苦寒”形成强烈反差,功高未赏、反遭打压的遭遇,既是对封建社会“奸臣当道”的批判,也暗合王宝钏“寒窑苦守”的坚守——夫妻二人虽分隔两地,却同因“奸臣算计”受苦,情感共鸣自然生发。

从艺术手法看,“家住”唱词以“三三七”的句式为主(如“家住/绛州/龙门县”“我父/薛仁贵/投军去”),既符合京剧“唱词可拆解、节奏可调整”的灵活性,又通过重复的“三字顿”增强韵律感,如“十八年”“受孤单”“受苦寒”,尾字押“言前辙”(an韵),开口音洪亮,适合表现人物既叙述往事又感慨当下的复杂情绪,演唱时,演员常通过“放慢—加快—收束”的节奏处理,将“平实叙述”转为“情感喷发”,如“贬在寒窑受苦寒”一句,尾音拖长且略带沙哑,既表现薛平贵落魄时的沧桑,又暗藏对妻子的愧疚与试探。

为更直观呈现唱词的叙事逻辑与情感层次,可将其关键信息梳理如下:

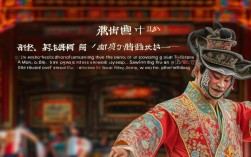

| 唱词句段 | 核心信息 | 情感色彩 | 剧戏功能 |

|---|---|---|---|

| 家住绛州龙门县,薛家庄上有家园 | 籍贯、家族根基 | 平实、怀念 | 建立人物真实感,铺垫身份认同 |

| 我父薛仁贵,投军一去十八年 | 父辈经历、时间跨度 | 叙述中带追忆 | 关联前史《武家坡》,推动剧情发展 |

| 老娘身染重病故,撇下平贵受孤单 | 家庭变故、个人孤苦 | 悲凉、无奈 | 解释人物性格成因,引发观众同情 |

| 投军唐王驾下,征西凉得胜还朝 | 个人功绩、身份转折 | 豪迈、自矜 | 制造“功成名就”与“后遭贬谪”的戏剧反差 |

| 封王爵,遭奸臣算计,贬在寒窑受苦寒 | 命运波折、现状凄苦 | 愤懑、隐忍 | 暗示夫妻相认的障碍,积蓄情感张力 |

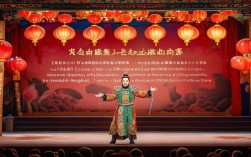

这段唱词不仅是薛平贵“自报家门”的必要环节,更是《汾河湾》“悲欢离合”主题的浓缩——它让观众在“听故事”的同时,触摸到人物命运的起伏、情感的厚度,也为后续“夫妻相认”“化解误会”的高潮戏埋下伏笔,当王宝钏听到“薛仁贵”“十八年”等关键词时,从“试探”到“震惊”再到“确认”的心理变化,正是通过唱词中的“细节密码”实现的,这正是京剧“以唱代叙、以情动人”的魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:《汾河湾》中“家住”唱词为何采用“西皮流水”板式?这种板式在表达情感上有何特点?

A1:“西皮流水”是京剧板式中节奏明快、叙事性最强的板式之一,其特点是“1/4拍,字多腔少,流水板式无大拖腔”,适合表现人物在特定情境下对经历、事件的连贯叙述,薛平贵在汾河湾与王宝钏对答时,需在“隐瞒身份”与“倾诉身世”间保持平衡,“西皮流水”的流畅节奏既能让他快速交代“籍贯、家世、经历”等大量信息,又通过规整的旋律避免情感外露过甚,符合人物“落难将军”的身份——既有对过往的感慨,又需保持沉稳,流水板式的“跳跃感”暗合薛平贵“既想被认出、又怕连累宝钏”的矛盾心理,让“叙述”本身成为“情感的载体”。

Q2:“家住”唱词中提到的“绛州龙门县”有何历史背景?京剧为何选择这一地名?

A2:“绛州龙门县”在历史上对应唐代“绛州龙门郡”,即今山西运城河津市,是真实历史人物薛仁贵的故里。《旧唐书》《新唐书》均有载,薛仁贵“绛州龙门人”,以“三箭定天山”名震西域,京剧在创作中保留这一真实地名,既是对历史素材的尊重,也是为了增强故事的“可信度”——观众一听“龙门县”,便能联想到薛仁贵的英雄事迹,自然理解薛平贵“将门之后”的身份,山西在京剧传统中常被视为“忠义之地”(如《徐策跑城》中的徐策、《定军山》中的黄忠均与山西相关),选择“绛州龙门”也暗合京剧“褒扬忠义、鞭挞奸佞”的核心价值观,让人物命运与地域文化形成深度绑定。