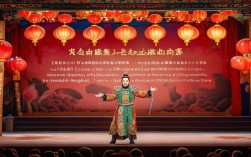

京剧老旦行当在京剧艺术中以其独特的唱腔与表演魅力占据重要地位,而王晶华作为当代京剧老旦的代表人物之一,以其精湛的技艺和对角色的深刻诠释,成为这一领域的标杆,她生于1939年,山东人,自幼受京剧熏陶,1950年考入中国戏曲学校(现中国戏曲学院),师从李金鸿、李多奎等名师,专攻老旦行当,李多奎作为老旦“李派”创始人,其唱腔高亢嘹亮、苍劲有力,表演细腻传神,为王晶华的艺术道路奠定了坚实基础。

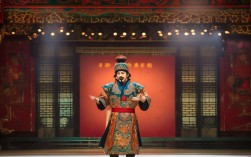

王晶华的艺术生涯始于20世纪50年代末,60年代因主演《杨门女将》中的佘太君而声名鹊起,她将李派唱腔的“脆、亮、宽、厚”与人物性格深度融合,在“猛听得金鼓响画角声震”唱段中,以脑后音的通透与擞音的灵动,展现出佘太君挂帅出征的威严与慈爱,成为舞台经典,此后,她在《打龙袍》中饰演李妃、《徐母骂曹》中塑造徐母、《钓金龟》中演绎康氏等角色,均以“唱念做打”的全面功力,赋予老旦角色鲜活的生命力,在《徐母骂曹》中,她通过眼神的凌厉、台步的稳健与唱腔的起伏,将徐母的刚烈与悲愤展现得淋漓尽致,被誉为“活徐母”。

在艺术特色上,王晶华突破了老旦行当“重唱轻做”的传统,强调“以形传神,以情带声”,她注重观察生活,将老年人的体态特征融入表演:在《杨门女将》中,她通过略微佝偻的背脊、缓慢而有力的台步,塑造出历经沧桑却精神矍铄的老年形象;在《钓金龟》中,她以细腻的面部表情传递康氏对儿子的思念与期盼,让“张义儿死得苦”的哭唱催人泪下,她的唱腔在继承李派“膛音”“立音”的基础上,结合自身嗓音条件,形成“刚柔相济、收放自如”的风格,既能展现老旦的苍劲,又能表达人物的细腻情感。

作为国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,王晶华不仅活跃在舞台上,更致力于艺术传承,她曾收赵葆秀、袁慧琴等为徒,将毕生经验倾囊相授;参与录制《中国京剧音配像精粹》等工程,为后世留下珍贵影像;晚年仍坚持进校园、下基层普及京剧知识,推动老旦艺术的发展,她的艺术成就获得广泛认可,曾获中国戏剧梅花奖、京剧“梅兰芳金奖”等奖项,被誉为“当今老旦第一人”。

以下是王晶华艺术生涯简表:

| 时间阶段 | 主要经历与成就 |

|---|---|

| 1950-1959年 | 考入中国戏曲学校,师从李多奎等,奠定老旦基础 |

| 1960-1970年代 | 主演《杨门女将》成名,塑造经典佘太君形象 |

| 1980-1990年代 | 艺术成熟期,主演《打龙袍》《徐母骂曹》等,获梅花奖等荣誉 |

| 2000年至今 | 致力于传承与普及,收徒传艺,参与京剧推广工作 |

相关问答FAQs

Q1:王晶华的唱腔与李多奎一脉相承,有哪些独特的个人风格?

A1:王晶华在继承李派唱腔“脆亮宽厚”的基础上,结合自身嗓音条件,融入“情”与“形”的表达,她的唱腔既保留了李派脑后音的通透与擞音的灵动,又根据人物性格调整节奏与力度:如佘太君的唱腔高亢激昂,展现英雄气概;李妃的唱腔凄婉悲怆,传递哀怨之情,她注重“以情带声”,将情感注入唱腔,使声音更具感染力,形成“刚柔相济、声情并茂”的个人风格。

Q2:王晶华塑造的佘太君为何能成为经典?

A2:王晶华的佘太君之所以经典,在于她突破了“行当化”表演,实现了“人物化”塑造,在唱腔上,她以“猛听得金鼓响”等唱段展现佘太君的威严与豪情;在表演上,她通过眼神、台步、身段等细节,刻画出老年将领的沧桑感与使命感,如挂帅时挺直的腰杆、策马时的稳健步伐,均源于对生活的细致观察,她深入挖掘佘太君“忠勇慈爱”的内心世界,使角色既有英雄气概,又有人性温度,成为观众心中不可替代的经典形象。