张火千是20世纪中后期京剧舞台上极具影响力的武生演员,以扎实的功底、鲜明的风格和对传统戏的深度革新著称,而《白水滩》作为其代表剧目之一,集中体现了他在武戏表演中的艺术造诣,该剧属于传统短打武生戏,取材于《水浒传》相关故事,以激烈的武打冲突、鲜明的人物塑造和跌宕的情节著称,是展现武生“唱念做打”综合能力的试金石,而张火千的演绎则为这部经典注入了新的生命力。

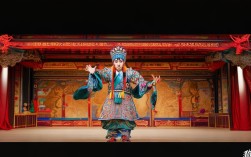

张火千的艺术生涯始于科班,幼年师从多位武生名家,融汇盖派、李派等武生流派的精髓,尤其注重“武戏文唱”的理念,他主张武生表演不仅要展现“翻扑跌打”的硬功夫,更要通过眼神、身段和念白刻画人物内心,让武打场面成为人物性格的延伸,在《白水滩》中,他饰演主角十一郎(穆玉矶),这是一个路见不平、拔刀相助的年轻英雄角色,既有血气方刚的勇猛,又有初出茅庐的稚嫩,还有面对强敌时的决绝,张火千通过精准的表演层次,将这一形象塑造得立体丰满:开场的“走边”戏中,他运用轻捷的“云步”和警惕的“眼神”,展现十一郎夜行时的机警;与反派青面虎(或花得雷)的打斗中,“枪花”“旋子”“抢背”等动作干净利落,既保留传统武戏的火爆,又通过节奏控制避免纯技巧的堆砌,让打斗成为人物情绪的爆发点。

《白水滩》的剧情围绕十一郎路遇青面虎被官兵围困,误认为其是“好汉”而拔刀相助展开,最终因误会深陷险境,全剧的核心冲突集中在“救青面虎”和“战官兵”两场大戏中,张火千在这两场戏中的表演堪称经典,在“救青面虎”一场,他通过“鹞子翻身”的高难度动作展现十一郎的敏捷,同时配合急促的念白“闪开了!”强化紧张感;而“战官兵”中,他与对手的对打设计独具匠心,如“踢枪”“夺刀”等动作既体现武生的“脆、帅、狠”,又通过“亮相”时的造型美感,让观众在紧张之余感受到京剧程式化的艺术魅力,他对传统唱腔的改编也值得关注,在“公堂”一场,他融合老生与武生的唱法,既表现十一郎的委屈愤懑,又不失武生的刚劲,形成独特的“文武兼备”风格。

为了更清晰地展现张火千在《白水滩》中的艺术特色,以下是其表演亮点与传统演法的对比:

| 表演环节 | 张火千演绎特点 | 传统演法常见侧重 |

|---|---|---|

| “走边”开场 | 结合“云步”与“眼神扫描”,突出机警 | 侧重动作规范,情绪铺垫较弱 |

| 救青面虎打斗 | “鹞子翻身”接“抢背”,节奏张弛有度 | 动作密集,技巧展示为主 |

| 公堂唱段 | 融老生唱腔,情感层次丰富 | 以武生本嗓为主,侧重念白 |

| 终场“亮相” | 造型兼具雕塑感与人物悲怆感 | 突出“稳、准”,人物情感较单薄 |

张火千对《白水滩》的革新不仅体现在表演上,更在于他对武戏“叙事性”的强化,他通过删减冗长的纯技巧段落,增加人物心理外化的细节(如误救青面虎后的懊恼眼神),让这部原本以“打”为主的戏有了更清晰的情感脉络,这种“以人物带动技巧”的理念,对后世武生表演产生了深远影响,也为传统武戏的现代转化提供了范例。

相关问答FAQs

Q1:张火千在《白水滩》中塑造的十一郎与其他演员版本有何不同?

A1:张火千塑造的十一郎最大的不同在于“武戏文唱”的深度,传统版本中,十一郎多侧重“勇猛”的单向度刻画,而张火千通过细腻的眼神、身段和唱腔,展现了角色“勇中带稚、猛中有情”的复杂性:如在误救青面虎后,通过低头搓手、顿足叹气等小动作表现懊恼;面对官兵围剿时,念白“拼了吧!”既显决绝,又带一丝年轻气的颤抖,他对武打套路的重新设计(如“踢枪”接“鹞子翻身”)也更符合人物“敏捷灵活”的设定,而非单纯追求难度。

Q2:《白水滩》作为武戏,张火千如何平衡“武打”与“人物塑造”的关系?

A2:张火千的核心方法是“让技巧为人物服务”,具体而言:一是打斗设计贴合人物身份,如十一郎作为“侠客”,动作以“轻、快、巧”为主,避免花架子;二是通过“节奏控制”外化情绪,如与青面虎初次交手时动作急促,体现紧张;公堂对峙时放慢节奏,通过“亮相”和唱腔传递悲愤;三是注重“文戏细节”,如念白的语气变化(从激昂到委屈)、眼神的转换(从警惕到坚定),让观众在欣赏技巧的同时,感受到人物的成长与挣扎,这种平衡使得《白水滩》的武打不再是“炫技”,而是推动情节、塑造人物的有机组成部分。