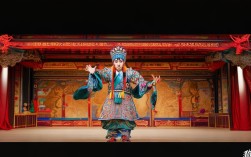

京剧《上天台》是传统老生戏中的经典剧目,以东汉光武帝刘秀为主角,讲述了刘秀因功臣姚期之子姚刚打死国舅,欲斩姚期,老臣姚期以开国功臣身份苦谏,最终刘秀感念旧情、赦免姚期的故事,剧中“孤离了龙书案皇兄驾崩”等唱段脍炙人口,而“孤离了曲谱”这一表述,既指向《上天台》曲谱的独特性,也暗含传统京剧曲谱在传承中面临的“孤本”“散佚”等现实困境,值得我们深入探究其艺术价值与传承脉络。

《上天台》的曲谱根植于京剧老生声腔体系,以西皮腔为主,辅以二黄、反二黄等辅助板式,形成“庄重中见悲情,婉转中含苍凉”的唱腔风格,以核心唱段“孤离了龙书案皇兄驾崩”为例,其开篇为【西皮慢板】,起腔“孤离了龙书案皇兄驾崩”以“散板起,慢板落”的技法,通过“离”“驾崩”等字的拖腔,既表现刘秀失去创业伙伴的悲怆,又奠定全剧“忆往昔叹今朝”的情感基调,曲谱中“孤”字采用“高起低收”的行腔,音阶从“5”滑至“3”,配合气口的顿挫,凸显帝王孤独;“皇兄驾崩”四字则用“连腔”处理,前二字后附下倚音,后二字节奏放缓,仿佛刘秀沉浸在回忆中,声腔与人物心境高度契合,这种“以谱传情”的创作逻辑,正是京剧曲谱的核心价值所在。

《上天台》曲谱的传承却面临“孤离”之困,从版本流变看,早期曲谱多依赖“口传心授”,老艺人通过“把场”“说戏”将唱腔、板式传授弟子,缺乏系统的文字记录,清末民初,虽有京剧名家如谭鑫培、余叔岩等留下《上天台》演绎版本,但曲谱多为“私人秘本”,散落各处,余叔岩演绎的“孤离了”唱段,在板式节奏上较传统版本更紧凑,部分拖腔加入“擞音”“颤音”等装饰音,体现“余派”唱腔“脑后音”“立音”的细腻,但这些细微变化仅靠工尺谱难以完全记录,需结合音像资料方能领会,据《中国京剧史》记载,20世纪30年代,京剧研究者试图整理《上天台》曲谱,但因版本差异大、艺人保守,最终仅形成“残本”,部分唱段甚至已失传原貌。

当代传承中,“曲谱孤离”现象更为突出,传统工尺谱与现代简谱、五线谱的转换存在误差,如《上天台》中【西皮原板】的“眼起板落”节奏,在简谱中易被简化为固定节拍,失去“弹性节奏”的韵味;年轻演员更依赖音像模仿,忽视对曲谱本身的研读,导致“有腔无谱”“有谱无魂”的现象,某院团复排《上天台》时,因未找到余叔岩版本的完整曲谱,只能参考后世录音整理,结果“孤离了”唱段中“哭皇陵”的反二黄转板,情感层次明显减弱,失去原曲“悲怆中见帝王威仪”的神韵。

为更直观呈现《上天台》不同版本曲谱的差异,特整理对比表格如下:

| 版本 | 代表艺人 | 主要板式 | 唱腔特点 | 曲谱现存情况 |

|---|---|---|---|---|

| 传统本 | 程长庚 | 西皮慢板、原板、散板 | 高亢苍劲,拖腔简洁 | 散见于老艺人手稿,无完整本 |

| 谭派本 | 谭鑫培 | 西皮慢板、二黄摇板 | 委婉细腻,注重“字头”处理 | 部分唱段收录于《京剧丛刊》 |

| 余派本 | 余叔岩 | 西皮慢板、反二黄 | 脑后音立音,节奏多变 | 私人收藏,未公开 |

| 现代整理本 | 各院团 | 西皮慢板、原板、流水板 | 融合诸派,简化拖腔 | 剧院存档,公开可查 |

可见,《上天台》曲谱的“孤离”,既是历史原因(如战乱导致文献散佚)造成的版本碎片化,也是当代传承中“重表演轻谱本”观念的体现,要破解这一困境,需从“抢救性整理”与“创造性转化”两方面入手:通过数字化技术留存老艺人手稿、音像资料,建立《上天台》曲谱数据库;鼓励演员研读曲谱,在掌握“死谱”基础上结合自身条件“活唱”,让传统曲谱在当代焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:《上天台》曲谱中“孤离了龙书案”唱段的情感如何通过曲谱体现?

A:“孤离了龙书案”唱段通过【西皮慢板】的板式设计和音符变化体现情感,曲谱中“孤”字以“5”音起,经“4”“3”音滑落,配合“气口”的顿挫,表现刘秀的孤独;“龙书案”三字采用“连腔”,前二字后附下倚音,后二字节奏放缓,仿佛陷入回忆;“皇兄驾崩”四字则用“低起高收”,音阶从“1”升至“5”,旋律上扬,凸显悲愤中隐含的帝王威仪,拖腔中多次使用“擞音”(即小幅度音高波动),增强声腔的苍凉感,使情感表达更具层次。

Q2:为什么说京剧曲谱存在“孤离”现象?如何保护传统曲谱?

A:京剧曲谱“孤离”现象主要体现在三方面:一是历史散佚,早期“口传心授”导致大量曲谱未系统记录,战乱、艺人离世造成“孤本”流失;二是版本差异,不同流派(如余派、马派)对同一唱段的演绎各有特色,曲谱难以统一;三是传承断层,现代演员更依赖音像模仿,忽视曲谱研读,导致“有腔无谱”,保护传统曲谱需:①推进数字化抢救,扫描、存档老艺人手稿、音像资料;②建立专业研究团队,整理校勘不同版本曲谱,出版权威典籍;③将曲谱纳入戏曲教育体系,鼓励演员“以谱为本、以情带唱”,实现传统与现代的融合。