京剧关羽杀蔡阳的视频,是传统戏曲艺术与现代传播媒介结合的经典呈现,这一片段源自京剧经典剧目《古城会》,讲述了关羽在千里走单骑后,于古城与三弟张飞相会时,因张飞误其降曹,遂斩杀曹操部将蔡阳以证清白的故事,视频中,通过演员精湛的表演、程式化的动作设计以及视听语言的结合,将关羽的忠义勇武、蔡阳的凶悍鲁莽以及古城相会的戏剧张力展现得淋漓尽致,成为许多观众了解京剧“红生”行当的入门佳作。

从故事背景来看,《古城会》取材于《三国演义》第二十八回“斩蔡阳兄弟释疑”,是关羽“过五关斩六将”后的重要情节,关羽在曹营挂印封金,保二位皇嫂千里寻兄,历经艰险终于抵达古城,却因张飞此前误以为关羽背弃桃园结义而闭门不纳,此时曹操派蔡阳率兵追至,关羽为向张飞表明心迹,遂与蔡阳阵前交锋,三刀斩蔡阳于马下,最终兄弟冰释前嫌,京剧在改编时,强化了“忠义”主题,通过“杀蔡阳”这一关键动作,将关羽“义薄云天”的形象推向高潮,而视频传播则让这一经典桥段突破了舞台时空限制,成为可反复品味的视觉艺术。

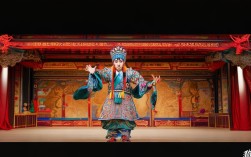

视频中,关羽的扮相极具标志性:红脸长髯,头戴绿夫子盔,身穿绿蟒袍,足蹬厚底靴,手持青龙偃月刀,这一装扮既符合“红生”行当的规范,又通过色彩象征人物性格——红脸表忠义,绿蟒示威严,长髯显沉稳,演员的表演则融合了唱、念、做、打四功,做”与“打”是“杀蔡阳”片段的核心,开场的“起霸”通过整冠、束带、捋髯、亮相等动作,展现了关羽的威风凛凛;与蔡阳对阵时的“对刀”,讲究“一招一式皆有定规”,无论是“涮腰”“鹞子翻身”,还是“劈刀”“砍刀”,都需在锣鼓经的节奏中完成,既要求动作的精准,更需体现人物的气韵,尤其斩杀蔡阳后的“亮相”,演员单腿支撑,刀指苍天,髯口随呼吸微微颤动,眼神中透出斩将后的果决与对兄弟情谊的珍视,极具视觉冲击力。

蔡阳的塑造则与关羽形成鲜明对比:黑脸勾瓦脸谱,表现其鲁莽凶悍;身穿靠甲,手持大刀,动作大开大合,凸显其猛将身份,但在关羽的沉稳威严下,又显得外强中干,两人的“对刀”视频常通过慢镜头或特写镜头捕捉细节,如青龙偃月刀的寒光、蔡阳惊愕的表情、关羽刀法中的“缠头过脑”等,让观众清晰领略京剧武打的“虚实相生”——既要有真实打斗的张力,又要保留戏曲程式的美感,背景音乐中的锣鼓点(如“急急风”“四击头”)与唱腔(如关羽的“西皮导板”“流水板”)相互配合,“导板”渲染大战前的紧张,“流水板”表现关羽的自信从容,声画合一强化了戏剧感染力。

现代京剧视频在呈现“杀蔡阳”时,还常融入镜头语言的创新,通过多机位切换,既展现全景的战场氛围,又突出近景的面部表情;运用光影对比,让关羽在逆光中更显英雄气概;部分视频还会加入字幕解释唱词和动作含义,降低观众的欣赏门槛,这些处理不仅保留了京剧的传统精髓,更适应了现代观众的审美需求,让经典剧目焕发新生。

从文化价值看,“京剧关羽杀蔡阳视频”不仅是艺术表演的记录,更是传统文化传承的载体,它通过关羽这一文化符号,传递了“忠、义、勇、信”的价值观,而京剧程式化表演所蕴含的美学规范,也在视频中得以直观呈现,帮助观众理解“以形传神”“虚实结合”等传统艺术理念,对于年轻观众而言,视频的便捷性降低了接触戏曲的门槛,许多人因“杀蔡阳”片段而对京剧产生兴趣,进而探索更多剧目,成为传统文化传播的“破圈”案例。

相关问答FAQs

Q1:京剧《古城会》中“关羽杀蔡阳”的核心冲突是什么?

A1:核心冲突是“误会与证明”,张飞误以为关羽在曹营投降,背弃桃园结义之情,故闭门不纳;关羽为向张飞表明自己“身在曹营心在汉”的忠义,遂斩杀追击而来的曹操部将蔡阳,用行动证明清白,最终化解兄弟误会,这一冲突既推动剧情发展,也强化了关羽“忠义”的核心形象。

Q2:现代京剧视频与传统舞台表演相比,在呈现“关羽杀蔡阳”时有何创新?

A2:现代京剧视频在保留传统表演程式的基础上,融入了镜头语言、音效处理和传播形式的创新,通过特写镜头捕捉演员的眼神、刀法细节,慢动作分解武打动作以增强观赏性;运用数字音效强化锣鼓经的节奏感,甚至加入环境音(如风声、马嘶)营造战场氛围;传播上借助短视频平台、流媒体等渠道,打破舞台时空限制,让观众可随时反复观看,并通过字幕、解说辅助理解,降低了欣赏门槛,扩大了受众范围。