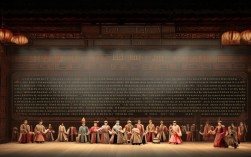

潮州戏曲作为岭南文化的重要瑰宝,以潮剧为核心,融合宋元南戏、地方说唱与民间艺术,形成独具特色的剧种体系,其传统剧目多采用上下集结构,通过完整的叙事框架展现潮汕地区的历史风云、伦理观念与人性百态,成为当地民众集体记忆的文化符号,潮州戏曲的历史可追溯至宋元时期,南戏传入潮汕后,与当地土著音乐、傩舞结合,至明代形成“潮调”,清代发展为成熟的潮剧,早期剧目如《荔镜记》(即《陈三五娘》)便已采用上下集结构,上集“投荔定情”铺陈陈三与五娘的相遇,下集“磨房相会” resolving 冲突,这种“起承转合”的叙事逻辑成为传统潮剧的范式,上下集剧目在结构上遵循“线性叙事”与“矛盾递进”原则,以《苏六娘》为例,上集写苏六娘与郭继春的私定终身,引出林大娘阻挠的矛盾主线;下集则通过“拷打梅香”“公堂对质”等情节推动冲突升级,最终以“状元及第”的大团圆结局收束,这种结构既满足传统戏剧“悲欢离合”的审美需求,也暗合潮汕文化“重伦理、尚团圆”的价值取向,潮州戏曲的艺术魅力在于其程式化表演与地方韵味的深度融合,唱腔以潮州方言为载体,“轻六”曲调轻快活泼,“重六”低回婉转,如《刘明珠》中刘明珠痛斥奸佞的“重六”唱段,字字铿锵,尽显刚烈气节;伴奏乐器中的“二弦”高亢激越,“椰胡”醇厚柔和,与锣鼓的铿锵节奏交织,形成“文武兼备”的音乐张力,表演上,生角的“扇子功”、旦角的“碎步”、净角的“亮相”,皆通过严格训练的程式动作,塑造出鲜明的人物形象,其服饰与脸谱同样富含象征意义:潮绣戏服色彩艳丽,红忠、黑直、蓝刚、白奸的脸谱色彩体系,直观传递人物性格;陈三(生角)的素色儒衫、五娘(旦角)的红衫镶金、李姐(丑角)的蓝布短褂,皆通过服饰细节强化角色身份,进入当代,潮州戏曲的上下集剧目在保留传统内核的同时,融入现代舞台技术,如2023年重排的《苏六娘》,采用LED背景还原明代潮州街景,全息投影呈现“花园相会”的经典场景,让年轻观众在视觉冲击中感受传统戏曲的魅力,潮剧进校园、非遗传承人培养等举措,正推动这门古老艺术在新时代焕发生机,潮州戏曲上下集不仅是艺术表演的载体,更是潮汕文化的“活化石”,其蕴含的家国情怀、道德教化与审美追求,持续滋养着这片土地的文化根脉。

| 类别 | 特点 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以潮州方言演唱,分轻六、重六、反线等曲牌,婉转柔美,兼具抒情与叙事 | 《柳青娘》《哭坟》等经典唱段 |

| 音乐伴奏 | 以“锣鼓经”为骨架,文乐(笛子、椰胡、二弦)与武乐(大锣、小鼓、钹)结合 | 文乐“弦诗乐”如《寒鸦戏水》,武乐“科介锣”用于武戏场面 |

| 表演程式 | 融合舞蹈与武术,角色分生、旦、净、丑、末,动作讲究“三步、七步、十八步” | 旦角“水袖功”、净角“霸步”、丑角“科诨”表演 |

| 服饰与脸谱 | 潮绣戏服为主,色彩象征身份(红忠、黑直、蓝刚、白奸),脸谱线条简洁 | 陈三(生角,素色儒衫)、五娘(旦角,红衫镶金)、李姐(丑角,蓝布短褂) |

FAQs

-

潮州戏曲上下集剧目是否必须以大团圆结局?

答:并非绝对,传统剧目受儒家“中和之美”影响,多采用大团圆结局,如《陈三五娘》终成眷属、《刘明珠》惩奸除恶,但也有例外,如《杨令婆辨十本》下集以杨令婆力保忠良却难逃朝堂倾轧收尾,暗含对现实的批判,体现潮剧在传统框架下对悲剧元素的有限吸收。

-

如何区分潮州戏曲不同剧种的上集与下集?

答:潮剧作为主流剧种,上下集以“章回体”叙事为标志,上集结尾常设悬念(如《陈三五娘》上集结尾“陈三为见五娘,甘为磨坊工人”);而潮州铁枝木偶戏因表演时长限制,上下集更侧重场景切割,上集聚焦事件起因,下集集中展现高潮与结局,二者在叙事节奏上略有差异。