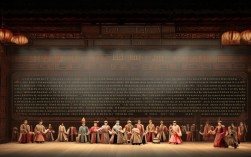

河南作为中华文明的重要发祥地,戏曲艺术在这里有着千年的传承与深厚的积淀,提到“戏曲 四下河南”,既是对这片戏曲沃土的深度探访,也是对河南戏曲历史脉络、艺术魅力与当代传承的立体解读,从古至今,河南戏曲始终承载着中原儿女的情感记忆与文化基因,其发展历程如同一幅波澜壮阔的历史长卷,值得细细品味。

河南戏曲的历史可追溯至汉代,彼时的百戏、角抵戏已具雏形;唐代参军戏、踏摇娘等表演形式在中原大地盛行;宋元时期,杂剧与南戏在此交融,孕育出更为成熟的戏曲形态,明末清初,以梆子腔为代表的河南地方戏曲正式形成,豫剧的前身“河南梆子”开始在民间广泛流传,明清以来,中原地区商贾云集、庙会频繁,为戏曲提供了广阔的舞台,戏班、戏台遍布城乡,形成了“村村有戏台,人人爱唱戏”的盛景,这种深厚的文化土壤,让河南戏曲在历史长河中不断吸收养分,逐渐形成了独特的艺术风格。

在众多河南戏曲剧种中,豫剧无疑是其中的佼佼者,被誉为“中国第一大地方剧种”,豫剧唱腔高亢激昂,以“大气磅礴、质朴豪放”著称,表演形式兼具文戏的细腻与武戏的火爆,除豫剧外,河南还有曲剧、越调、大平调、怀梆等十余个地方剧种,每个剧种都带着鲜明的地域特色,曲剧源于民间说唱“高台曲”,唱腔柔美婉转,生活气息浓郁;越调则以“文武兼备、唱做并重”为特点,在南阳、许昌等地广受欢迎,这些剧种如同中原文化的“活化石”,记录着不同时期百姓的生活智慧与审美追求。

为了让读者更直观了解河南戏曲的主要剧种,以下是其核心信息概览:

| 剧种名称 | 形成时期 | 艺术特色 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 明末清初 | 唱腔高亢,板式丰富,善于表现历史大戏 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 |

| 曲剧 | 清代中后期 | 唱腔源于民歌,轻柔婉转,贴近生活 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 |

| 越调 | 明代 | 文武兼备,唱腔刚健,表演质朴 | 《诸葛亮吊孝》《李天宝娶亲》 |

| 大平调 | 明代 | 唱腔浑厚,锣鼓热烈,擅长表现帝王将相 | 《寇准背靴》《三哭殿》 |

经典剧目是河南戏曲的灵魂所在,豫剧《花木兰》通过“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,塑造了替父从军的巾帼英雄形象,传递了家国情怀;《朝阳沟》则以清新质朴的风格,展现了青年一代投身农村建设的热情,成为现代戏的典范,曲剧《卷席筒》以“善有善报,恶有恶报”的朴素哲理,深受观众喜爱;越调《诸葛亮吊孝》则通过深沉的唱腔,刻画了诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠贞品格,这些剧目不仅讲述着中原大地的历史故事与民间传说,更传递着中华民族的传统美德与价值观念。

当代河南戏曲的传承与发展,既坚守传统,又勇于创新,通过“名家收徒”“戏曲进校园”等活动,让年轻一代感受戏曲魅力;运用现代科技手段,如线上直播、短视频传播,扩大戏曲的受众群体,豫剧《焦裕禄》以现代英模为原型,用传统戏曲形式诠释时代精神,实现了艺术与现实的完美结合;河南卫视“中国节日”系列节目中,戏曲元素的融入更是让年轻观众眼前一亮,为传统戏曲注入了新的活力。

“四下河南”的深度探访,让我们看到了河南戏曲从历史深处走来的坚韧与活力,它不仅是中原文化的瑰宝,更是中华民族精神家园的重要组成部分,在新时代的征程上,河南戏曲必将继续扎根生活、服务人民,在守正创新中绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

问:河南戏曲中最具代表性的剧种是什么?它有哪些独特的艺术魅力?

答:河南戏曲中,豫剧最具代表性,被誉为“中国第一大地方剧种”,其艺术魅力主要体现在三个方面:一是唱腔高亢激昂,富有穿透力,善于表现历史题材和英雄人物;二是表演形式丰富,文戏细腻、武戏火爆,兼具抒情性与观赏性;三是语言通俗易懂,贴近中原百姓生活,情感表达直白真挚,代表剧目如《花木兰》《穆桂英挂帅》等,已成为中国戏曲的经典之作。

问:“四下河南”对河南戏曲的传承与发展有何意义?

答:“四下河南”不仅是对河南戏曲文化资源的深度挖掘,更是对其传承与发展的有力推动,通过实地探访,可以系统梳理河南戏曲的历史脉络与艺术特色,为学术研究提供一手资料;有助于加强不同地区戏曲团体之间的交流合作,促进艺术创新与人才培养;能借助“四下河南”的品牌效应,扩大河南戏曲的社会影响力,吸引更多年轻人关注并参与到戏曲传承中来,让这门古老艺术在新时代焕发新生。