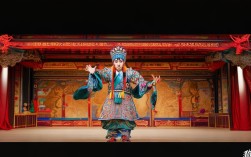

京剧《十三妹》作为传统戏中的经典剧目,以侠女何玉凤为主角,融合了武打、唱念、情感纠葛等多元元素,自诞生以来便深受观众喜爱,由京剧表演艺术家潘仕华主演的版本,因其对角色性格的精准把握、文武戏的均衡呈现以及对剧情节奏的巧妙把控,成为舞台上久演不衰的代表作,更通过多种媒介的播放传播,让这一经典剧目走进了更多观众的视野。

潘仕华先生工刀马旦、闺门旦,扮相英武而不失娇媚,嗓音清亮且富有张力,在塑造“十三妹”这一角色时,既展现了侠肝义胆的豪迈,又刻画了儿女情长的细腻,他饰演的何玉凤,出身官宦之家,因父亲被冤,隐居山林,化名“十三妹”,以“路见不平拔刀相助”为己任,潘仕华在“悦来店”一场中,通过利落的身段和凌厉的眼神,将十三妹初见安骥时的警惕与好奇表现得淋漓尽致;而在“能仁寺救险”时,他凭借扎实的武打功底,在翻扑跌打中融入角色内心的急切与果敢,剑舞段落更是刚柔并济,既见侠客风范,又显女性柔美,成为全剧的华彩段落。

从剧情脉络来看,潘仕华版《十三妹》以“救—义—缘”为主线,结构紧凑,层次分明,全剧开篇即通过安骥赴考途中遭难、十三妹出手相救的情节,迅速建立人物关系与戏剧冲突;中段在能仁寺,十三妹不仅救下安骥,更救出被劫的张金凤,三人患难与共的情谊为后续“说亲”“团圆”埋下伏笔;后段在邓九公的撮合下,十三妹放下家仇,与安骥、张金凤结为连理,完成了从“侠女”到“贤妻”的身份转变,体现了传统戏曲“大团圆”的审美追求,潘仕华在处理角色转变时,并未刻意强调矛盾,而是通过唱腔的舒缓与身段的温婉,自然流露十三妹内心的释然与对生活的向往,使得人物弧光完整而动人。

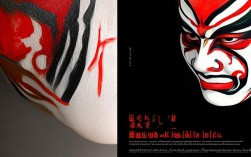

在艺术呈现上,潘仕华版《十三妹》的唱念做打均具特色,唱腔上,他融合西皮、二黄等板式,十三妹激昂时用高亢的西皮导板、原板,如“猛听得唤娇娘心中暗想”,情绪饱满;抒情时则以婉转的二黄慢板、四平调,如“提起了家仇事泪如雨下”,字正腔圆,感人至深,念白方面,他结合京白与韵白,十三妹侠义时用爽脆的京白,如“那方小辈,通个名来!”,闺阁中则用温润的韵白,贴合人物身份,武戏设计上,除传统的“打店”“救寺”外,还融入了“趟马”“剑舞”等技巧,既展示演员功力,又推动剧情发展,如“红柳村”一场中,十三妹策马扬鞭的趟马动作,配合急促的锣鼓点,将侠客的飒爽英姿刻画得入木三分。

该剧的传播离不开媒介的助力,早在20世纪80年代,潘仕华主演的《十三妹》便被录制成电视戏曲片,通过中央电视台向全国播放,成为许多观众对京剧的启蒙之作;后来,随着数字技术的发展,该剧的演出视频、音频在各大网络平台上线,甚至被制作成高清修复版,让新一代观众得以领略传统京剧的魅力,这种“舞台演出+媒介传播”的模式,不仅扩大了剧目的受众范围,更让潘仕华的表演艺术得以跨越时空,持续影响后世。

| 场次 | 剧情核心 | 潘仕华表演亮点 |

|---|---|---|

| 悦来店·打店 | 十三初遇安骥,试探身份 | 利落的“卧鱼”“鹞子翻身”身段,眼神从警惕到审视,配合京白“你这书生,可是安骥?”,层次分明。 |

| 能仁寺·救险 | 深入虎穴,救出安、张二人 | 武打干净利落,剑舞融入“云手”“蹦子”,唱腔“听谯楼打罢了初更时候”情绪递进,突出急切与果敢。 |

| 红柳村·说亲 | 邓九公撮合,三人定情 | 念白温润如水,身段从抗拒到释然,二黄慢板“提起了婚姻事羞答答”含蓄婉转,展现女性柔情。 |

| 青云山·团圆 | 家仇得解,三人完婚 | 唱腔明快喜悦,身段舒展大方,与安骥、张金凤的对戏自然流畅,体现“侠义”与“人情”的统一。 |

相关问答FAQs

问:潘仕华版《十三妹》与其他经典版本(如李维康版)相比,有何独特之处?

答:潘仕华版更侧重“十三妹”的“武戏文唱”,在侠义气质中融入更多闺门旦的细腻,悦来店”一场,李维康版可能更突出十三妹的机敏泼辣,而潘仕华则通过眼神与唱腔的收放,展现角色内心的矛盾与柔情;武打设计上,潘仕华的“剑舞”更具传统韵味,动作幅度较小但力道内敛,符合“文武兼备”的审美,潘仕华对邓九公、张金凤等配角的互动处理更显自然,使整体剧情更具生活气息。

问:为什么潘仕华版《十三妹》能成为长期播放的经典版本?

答:演员表演功底深厚,潘仕华对十三妹“侠女”与“闺秀”双重身份的把握精准,文戏唱腔动人,武戏技巧扎实,形成了独特的个人风格;剧本改编合理,在尊重传统的基础上优化了剧情节奏,使矛盾冲突更集中,人物动机更清晰;媒介传播的助力,从早期的电视播放到如今的数字平台传播,让不同时代的观众都能接触到这一版本,其艺术生命力得以延续,成为连接传统与现代的桥梁。