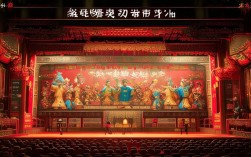

在京剧艺术中,以“骂”为剧名的剧目多通过激烈的戏剧冲突展现人物性格与时代矛盾,这类“骂戏”不仅是角色情感的宣泄口,更是忠奸斗争、民生疾苦的艺术折射,以下通过表格与文字结合的方式,解析几部经典的带“骂”字京剧剧目。

| 剧目名称 | 核心人物 | 骂的对象 | 核心冲突 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《击鼓骂曹》 | 祢衡 | 曹操 | 文人风骨与权臣奸诈的对抗 | 击鼓配合念白,节奏铿锵,气势如虹 |

| 《贺后骂殿》 | 贺后 | 赵匡胤 | 后妃尊严与帝王权威的碰撞 | 唱腔高亢,念白悲愤,情感层层递进 |

| 《胡迪骂阎》 | 胡迪 | 阎罗王 | 民间正义与幽冥不公的斗争 | 阴森场景与激烈情绪的反差,充满民间智慧 |

《击鼓骂曹》是“骂戏”中的经典,取材于《三国演义》,写祢衡裸衣击鼓,当堂痛骂曹操,剧中祢衡的“骂”并非粗俗泄愤,而是以“三骂”展现其刚直不阿:骂曹操“欺君罔上,滥杀无辜”,骂其“托名汉相,实为汉贼”,骂其“不识贤愚,妒能嫉贤”,演员通过“击鼓”的节奏变化(如《夜深沉》曲牌)配合念白,将祢衡的愤懑与傲骨具象化,鼓声由缓至急,骂词由慢到快,形成“声情并茂”的艺术张力,成为老生、花脸行当的必修戏码。

《贺后骂殿》则以宫廷斗争为背景,写宋太祖赵匡胤错杀郑恩之子,贺后携幼子上殿哭骂,贺后的“骂”中蕴含多重情感:对丈夫的失望(“你杀忠臣不杀佞”)、对儿子的愧疚(“孤儿寡母把冤伸”)、对皇权的抗争(“不斩奸臣心不甘”),全剧以“导板”“原板”“快板”的唱腔转换,将贺后的悲愤、刚烈与母爱交织,尤其是“开门上殿用目看”的导板,高亢入云,成为青衣唱腔的经典段落,展现了后妃在封建皇权下的无奈与反抗。

《胡迪骂阎》则充满民间传奇色彩,写书生胡迪因冤屈骂阎罗王,最终迫使阎罗王为其申冤,剧中胡迪的“骂”更具市井气息,语言通俗直白(“阎罗王,你是糊涂官”),结合“跳判”“鬼扯袖”等身段,将民间对“善恶有报”的朴素愿望融入阴森的幽冥场景,此剧虽非正史题材,却以“骂”为媒介,折射出底层民众对不公的反抗精神,丑角与老生行当的表演极具生活气息。

这些“骂戏”的“骂”并非简单的语言攻击,而是人物性格、时代矛盾的艺术浓缩,祢衡的骂是文人的风骨,贺后的骂是母亲的悲愤,胡迪的骂是民间的呐喊,均通过京剧的唱、念、做、打,将“骂”升华为一种独特的舞台语言,让观众在激烈的情绪中感受人性的复杂与历史的厚重。

FAQs

问:京剧中的“骂戏”为何能成为经典?

答:“骂戏”之所以经典,在于其通过“骂”这一极端行为,集中展现人物的核心性格与戏剧冲突,如祢衡的骂体现文人傲骨,贺后的骂展现母爱与皇权矛盾,演员通过唱腔、念白、身段的配合,将抽象的情感具象化,形成强烈的艺术感染力。“骂”往往映射着社会现实(如奸臣当道、民生疾苦),让观众在共鸣中理解历史与人性,因而具有穿越时空的生命力。

问:“骂戏”中的“骂”是否等同于粗俗?

答:并非如此。“骂戏”的“骂”是艺术化的语言表达,而非粗俗的辱骂,演员通过韵白、京白等规范化的念白,结合节奏、音调的变化,使“骂”兼具音乐性与文学性,如《击鼓骂曹》中祢衡的骂词文白夹杂,引用典故,充满文人气质;《贺后骂殿》的唱词则讲究对仗与韵律,将悲愤转化为艺术化的抒情。“骂”往往与身段、表情结合(如祢衡的裸衣、贺后的拭泪),形成“形神兼备”的表演,是京剧“虚实相生”美学的体现。