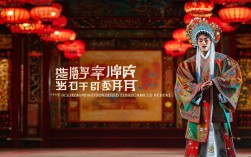

京剧《霍小玉》作为传统京剧经典剧目,改编自唐代蒋防传奇小说《霍小玉传》,以“痴情女子负心汉”为核心,通过霍小玉与李益的爱情悲剧,深刻展现了封建社会中女性的命运悲歌,全剧结构严谨,情节跌宕,集唱、念、做、打于一体,是展现京剧旦角、生角表演艺术的重要载体,历经百年传承仍经久不衰。

从情定三生到血泪遗恨

全剧以霍小玉与李益的相遇、相知、决裂为主线,分为“初遇定情”“盟誓负心”“病逝寻仇”三大板块,开篇“游园惊梦”中,长安才子李益(小生扮)春游曲江池,偶遇名妓霍小玉(旦扮),二人一见倾心,霍小玉出身没落贵族,因母亲早逝、父亲战死而流落风尘,却才貌双全、性情刚烈;李益年少英俊,高中探花,却性格懦弱,难抵世俗压力,定情之夜,霍小玉变卖首饰设宴,与李益在“十二栏杆”前盟誓:“生同衾,死同穴”,李益赠玉簪为凭,小玉以诗帕定情。

剧情转折于“负心薄幸”,李益中进士后,受母亲威逼与权贵卢太尉之女成婚,却隐瞒婚约,与小玉继续往来,小玉久候不归,钱财耗尽,病榻缠绵,其侍女浣纱(丑扮)代为寻访李益,却遭卢府家丁阻拦,最终小玉得知真相,悲愤交加,强撑病体设下“黄泉宴”,邀李益重会,宴上小玉痛斥李益负心,唱段“他负心他忘恩,他那里黄泉下孤魂”字字泣血,最终口吐鲜血而亡,死后化为厉鬼,于“索命”一场中迫使李益自承罪状,悲剧收场。

人物形象:刚烈与懦弱的碰撞

霍小玉与李益的形象塑造是全剧核心,霍小玉的“痴”与“烈”贯穿始终:初遇时的娇羞灵动(“听谯楼打初更玉漏声慢”唱段婉转细腻),定情时的坚定果决(“我为你脱下了罗裙翠衫”),寻夫时的绝望不甘(“长安一片月”的念白凄楚悲凉),直至临终前的刚烈决绝(“把尔名儿刻在望夫石上”),表演中,旦角通过“水袖功”展现情绪——初遇时轻扬水袖表喜悦,病榻中垂落水袖显衰颓,索命时甩袖怒指斥责,身段与唱腔完美融合,将人物从情窦初开到含恨而终的层次变化刻画入微。

李益则集“才子”与“负心汉”的矛盾性于一身,小生扮相清俊,唱腔以“小生腔”的刚中带柔表现其初期的深情,后期则以颤抖的嗓音、躲闪的眼神表现其懦弱与愧疚,尤其在“黄泉宴”一场,面对小玉的质问,他先是支吾其词,最终跪地忏悔,演员通过“甩发”“踉跄”等身段,展现其内心的挣扎与道德的沦丧,引发观众对封建文人性格的反思。

艺术特色:唱念做打的戏剧张力

《霍小玉》的艺术成就集中体现在京剧“四功五法”的精妙运用上,唱腔上,旦角核心唱段“十二栏杆”以西皮二黄为基础,融合“反二黄”的悲凉旋律,如“想当年在曲江同欢共悦”一段,通过高低起伏的腔调,将霍小玉对往昔的怀念与现实的悲愤交织;李益的“负心”则以“西皮流水”表现其慌乱,节奏明快却暗藏心虚。

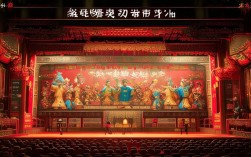

表演中,“做”与“打”的配合极具冲击力,霍小玉“病逝”一场,演员需从卧榻起身,强撑病体走向台前,过程中伴随剧烈咳嗽(“咳嗽桶”道具的运用),眼神从失焦到聚焦,最终定格于绝望,全程需保持气息平稳与表情控制,对演员体力与技巧是极大考验;“索命”一场则融入“武旦”元素,霍小玉鬼魂造型身着白裙,水袖翻飞如雪,配合“僵尸功”“抢背”等跌扑技巧,营造出阴森而悲壮的舞台氛围,将戏剧冲突推向高潮。

舞台美术上,传统京剧的写意风格凸显:一桌二椅象征场景,“月下吟诗”以蓝色灯光营造朦胧,“黄泉宴”则以红色追光暗示血色悲情,服装上霍小玉从初遇的粉衫到病逝的素衣,色彩变化暗示命运转折,道具“诗帕”“玉簪”则成为贯穿全剧的信物,强化情感联结。

演出传承:流派纷呈的经典

《霍小玉》自清代以来久演不衰,不同流派艺术家赋予其独特风格,梅派传人李炳淑的演绎以“情”动人,唱腔婉转中见刚毅,突出霍小玉的温婉与刚烈;程派传人李世济则注重“悲”,唱腔低回幽咽,通过“脑后音”表现人物内心的压抑与哀婉;荀派演员孙毓敏在“做”上更添活泼,初遇时的娇憨与临终时的凄厉形成反差,丰富了人物层次。

现代演出中,该剧常作为“经典折子戏”呈现,也有院团推出全本,在保留传统程式的同时融入现代舞台技术,如多媒体投影展现“曲江池”“望夫石”等场景,但核心的“唱念做打”与人物精神始终不变,使其成为连接传统与现代的艺术桥梁。

《霍小玉》主要场次及艺术表现

| 场次名称 | 情节核心 | 表演重点 | 经典唱段/念白 |

|---|---|---|---|

| 游园初遇 | 李益曲江遇霍小玉 | 眼神交流、水袖示意、对白节奏 | 李益:“小生李益,字君虞” |

| 定情盟誓 | 赠诗帕、玉簪盟誓 | 双人舞姿、跪拜身段、定情信物展示 | 霍小玉:“生死不负,永以为好” |

| 负心薄幸 | 李益娶卢氏,隐瞒小玉 | 李益躲闪、浣纱争执、念白急促 | 李益:“非是忘恩负义,实乃身不由己” |

| 病逝遗恨 | 小玉设黄泉宴,血泪控诉 | 水袖功、咳嗽身段、眼神绝望 | 霍小玉:“他负心他忘恩,黄泉下孤魂” |

相关问答FAQs

Q1:京剧《霍小玉》与原著《霍小玉传》的主要区别是什么?

A1:原著中霍小玉死后化为厉鬼复仇的情节,京剧将其弱化为“鬼魂索命”的象征性表演,更侧重人物现实悲剧;原著李益的负心源于“惧怕卢氏权势”,京剧则强化其“懦弱性格”与“世俗压力”的双重作用,使人物矛盾更集中;唱念设计上,京剧将原著中的叙事性文字改编为程式化唱段,突出情感抒发,如“十二栏杆”唱段为京剧原创,成为经典。

Q2:霍小玉“病逝”一场的表演有哪些难点?

A2:该场难点在于“悲而不伤,烈而不怒”的情感分寸,演员需在病弱状态下保持表演张力:一是气息控制,咳嗽、喘息需与唱腔节奏配合,避免因体力消耗影响声音稳定;二是眼神运用,从初见李益时的微弱希望,到质问时的愤怒,再到临终前的绝望,眼神需快速切换且自然过渡;三是身段设计,如“抢背”“僵尸”等跌扑动作需在虚弱状态下完成,既要展现人物濒死之态,又要体现戏曲美感,对演员的体力与技巧要求极高。